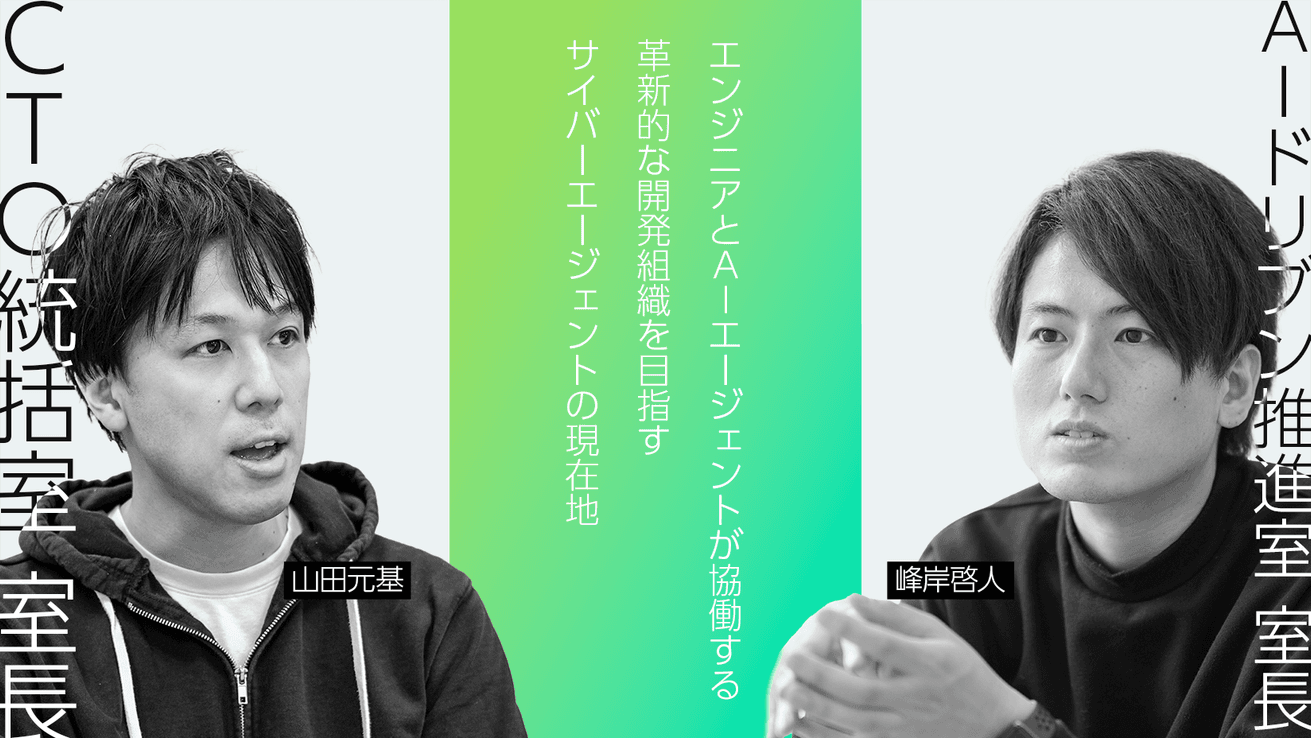

エンジニアとAIエージェントが協働する革新的な開発組織を目指す、サイバーエージェントの現在地

AIエージェントが急速に進化・発展する現在、あらゆる産業やビジネスにおいて利用が加速し、サイバーエージェントの開発プロセスにも大きな変革をもたらしています。当社では2025年6月に開発AIエージェントの導入に年間4億円の投資を決定したほか、同年8月にはエンジニアとAIエージェントが協働する、革新的な開発組織の進化を推進する専門組織「AIドリブン推進室」を新設しました。「AIドリブン推進室」室長 峰岸と、全社の技術戦略策定を担う「CTO統括室」室長 山田が、これら取り組みの背景や当社開発組織が目指す先を語りました。

なお、技術担当役員長瀬のインタビューも合わせてぜひご覧ください。

目次

AIドリブン推進室室長 峰岸「目指すのは、AIエージェントと協働する自律型開発体制の構築」

CTO統括室室長 山田「幅広い事業ドメインにおいてAIの実装力を数多く持つ当社だからこそ、AIエージェントとの協働にも強みがある」

Profile

-

峰岸 啓人

2012年新卒入社。「AIドリブン推進室」室長。

エンジニアとしてメディアサービスの開発に携わったのち、2016年に人事にキャリアチェンジ。エンジニアのための全社人事組織「技術人事本部」の責任者として採用、育成を担う。2025年8月より現職。 -

山田元基

2008年新卒入社。DX内製開発組織「INTECH」の責任者および、全社の技術戦略策定を担う「CTO統括室」室長。

「Amebaブログ」やゲーム開発の立ち上げにエンジニアとして参画。開発責任者やプロジェクトマネージャー(PM)としてゲーム開発を行い、ゲーム事業の技術統括本部長として基盤組織の設立や技術戦略の策定など技術組織マネジメントに携わり、現職に至る。

AIドリブン推進室室長 峰岸「目指すのは、AIエージェントと協働する自律型開発体制の構築」

全社組織として、全体の活用レベルのさらなる底上げを図りたい

「AIドリブン推進室」では、エンジニアとAIエージェントが協働する自律型開発体制を構築することで、プロダクト開発速度の飛躍的な向上を目指しています。サイバーエージェントでは、ドメインや規模、フェーズの異なる多様なプロダクトを展開していますが、エンジニアのクリエイティビティを最大限引き出すには、裁量の大きさが必要不可欠だという考えから、長年各事業部ごとに自由闊達に組織開発や技術開発を行っているのが特長です。

その一方で、急速に進化・発展し、開発プロセスに大きな変革をもたらすAIエージェントに関しては、全社を挙げて力強く推進する体制が欠かせません。全社組織である「AIドリブン推進室」が様々な取り組みを牽引することで、当社を革新的な開発組織に進化させたいと考えています。

当社では2025年6月、開発AIエージェントの導入に年間4億円の投資を決定するなど、いち早くAIエージェントとの協働に向けた取り組みを始動させました。ただ、現状プロダクトによってその活用レベルは異なります。全体のさらなる底上げを早急に図るべく、現在は各プロダクトだけでなく個々人のAIエージェント活用レベルの可視化や、イベントや勉強会を通したナレッジ共有の仕組みづくりを行っています。例えば、「AIドリブン推進室」立ち上げ前になりますが、2025年7月1日に先立ってAIエージェントを活用していた現場エンジニアが自発的に開催した勉強会「Coding Agent BEER BASH」は、多くの参加者が変化を恐れることなく前向きに捉え、果敢に挑戦しようとモチベートされた当社らしい事例の1つです。

採用責任者としてのキャリアを活かし、様々なキーパーソンと取り組みを推進

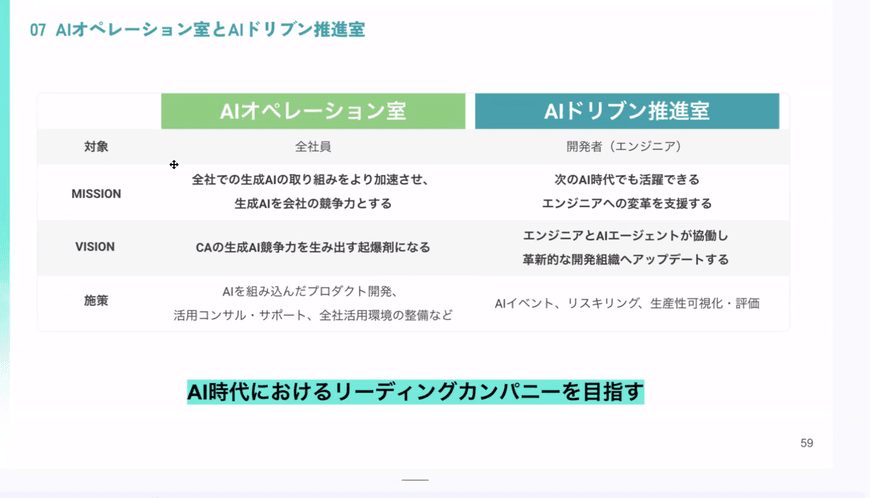

当社には、「AIドリブン推進室」発足の約2年前に設立した、全社を挙げて生成AI活用を推進する専門組織「AIオペレーション室」もあり、互いに連携しながらAI時代でもリーディングカンパニーとなるための取り組みを牽引しています。「AIドリブン推進室」では、その対象をエンジニアに限定し、エンジニアとAIエージェントが協働する革新的な開発組織へアップデートすることをビジョンとしています。

私は、エンジニアとして新卒入社した後人事にキャリアチェンジしました。約10年間にわたりエンジニア採用を担うだけでなく、リスキリングセンターの立ち上げ(参照:「サイバーエージェント流『リスキリング』は社内だけでなく、社外へも続く」)といった育成面における新たな取り組みも実施しました。

「AIドリブン推進室」室長としてAIエージェントとの協働体制を牽引する上で、これらのキャリア・経験が大きく活きると感じています。社内に数多くいる、各技術領域における心強いキーパーソンの力を借りながら、革新的な開発組織へのアップデートという目標に向けて着実に取り組んでいきます。

CTO統括室室長 山田「幅広い事業ドメインにおいてAIの実装力を数多く持つ当社だからこそ、AIエージェントとの協働にも強みがある」

AIエージェントとの協働を可能にする土壌が、すでにサイバーエージェントにはある

急速に進化するAIエージェントに対応すべく、「AIドリブン推進室」を中心に革新的な開発組織への進化に全社を挙げて取り組んでいるサイバーエージェントですが、前提として、多様なプロダクトにおける生成AIの活用により、事業成長や競争力につながった事例がすでに数多く蓄積されているのが特長です。幅広い事業ドメインにおけるAIの実装力は、当社の大きな強みと言えます。

例えば広告事業では、およそ10年前にはAI研究を開始し、2020年には効果の高いクリエイティブ制作を支援する独自開発の「極予測AI」を提供。生成AIによる広告素材の自動生成にも取り組み、広告効果を飛躍的に向上させています。クリエイターの平均生産性が約7倍、トップクリエイターの平均生産性は約15倍向上するなど、広告効果を高める大きな原動力のひとつです。

また、クリエイティブ審査自動化システム「審査AI」では、広告主企業が自ら指定したルールAIによる高精度な自動審査で広告クリエイティブをスクリーニングし、その指定ルールに基づく審査結果を提示します。さらに、AIが広告効果を可視化し、簡易分析を実施する「シーエーアシスタント」も広告主企業に提供。広告主の業務効率化と広告効果の最大化に取り組み、生成AI時代における新しい広告運用プロセスを実現しています。

ゲーム事業ではQA工程(品質保証工程)をAIが担っており、「デッキ探索AI」や「カードゲームAI」がバランス調整やサムネイル生成を支援するなど、さらなる面白さを担保するためのAI活用を進めています。

メディア事業では、新しい未来のテレビ「ABEMA」におけるニュース番組のナレーションAI化、SNS用ハイライト動画の作成、CM挿入ポイントの抽出、番組製作などあらゆるシーンでAI活用が進んでいます。

このように異なる事業ドメインにおいて、社内の技術者の知見が多岐にわたるため、新規事業を創出する際にもチームサイバーエージェントとして開発体制を構築できる点が、開発力の強みに繋がっています。

意思決定から運用開始まで1週間、迅速な制度導入が可能な理由

当社では、2025年6月にエンジニア一人あたり月額200米ドルを支援し、約1,200名のエンジニアが個々に最適なAIエージェントを導入できる環境を整えましたが、実は導入の意思決定から役員会での決議、運用開始まで1週間かからないほどのスピードでした(参照:CTO統括室 黒崎によるブログ「エンジニアの開発AIエージェント活用に年間約4億円投資します!」)。サイバーエージェントでは基本的に開発組織全体に裁量と責任を分散させており、各事業の最先端にいる技術者が市場や技術の変化を捉え、すぐに意思決定を行うため、このように迅速な制度導入が可能なのです。

その後、600名以上の新規利用があり、開発AIエージェント導入が一挙に加速しました。2024年7月と2025年7月を比較すると、エンジニア一人あたりの開発量が1.5倍に引き上がったことが分かりました。

また、2025年8月に実施した全エンジニア対象の生産性アンケート調査では、8割以上が日常的にAIを活用し、AIなしでは仕事が成り立たないと回答した人は3割に上りました。もちろんセキュリティ等も考慮したガイドラインはありますが、社員が業務に応じて開発AIエージェントを選択・導入できるほか、業務以外の場面でも開発AIエージェントを気軽に試せるようになったことで、着実に活用が加速しているという手応えを感じています。

あくまで目標は、ユーザーに最高の価値を提供し続けること

私たちは、AI活用を単なる業務効率化や支援に留めず、各チームにAIエージェントが人のように組み込まれ、エンジニアと協働している状態を目指しています。そのような状態でエンジニアに求められる重要な役割は、上流設計や品質責任です。単に技術を探求するだけでなく、AIエージェントをパートナーとして活用しながら、ユーザーに最高の価値を提供するための開発プロセスの構築に注力します。

また、エンジニア一人ひとりのAI活用レベルをより一層向上させ、さらなる経営インパクトに繋げるためには、プログラミングスキルに加え、企画力や課題解決力、ビジネスコンサル力、リーダーシップなどソフトスキル面の重要度も増していくでしょう。リスキリングなどの取り組みを通して、AIとの協働において必要不可欠なこれらスキルの習得も支援したいと考えています。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。