「見たことがない」を乗り越える。エレベーターサイネージが実現したAI営業支援

紙の新聞購読率やテレビCMの視聴率減少、マンションへのポスティング広告の拒否。従来の家庭向け広告が届かなくなりつつある時代に「マンションのエレベーターにおけるデジタルサイネージ」という新たな接点が注目されています。

しかし「見たことがない」メディアをどう理解してもらい、どう価値を伝えるのか。当社AI事業本部で、パートナー企業と新たな広告事業を創出する「協業DXディビジョン」が、大規模言語モデル、VR、データビジュアライズを駆使し、データに住民の生活を重ねる「感情に訴えかけるレポート」で、この本質的な課題に挑みました。

ゼロから市場を創る事業ダイナミクスと、営業支援から地域に根ざした広告の未来まで、その取り組みに迫ります。

目次

従来の広告が家庭に届かない時代。エレベーターサイネージが拓く可能性とは?

「感情に訴えかけるレポート」がもたらした、データに住民の生活が重なる営業ツールとは

Profile

-

加藤 徹 (AI事業本部 協業DXカンパニー 統括 兼 エレベーターサイネージディビジョン 責任者)

2004年入社。広告代理店部門の営業局長、スタッフ部門の局長を経て、14年に広告プロダクト開発、事業開発部門であるAI事業本部に異動。アドテク関連事業の事業責任者を複数経験したのち、19年に同事業部内で、大手事業会社との協業型新規事業を行う「協業DXディビジョン」の立ち上げ、および統括職として、複数の協業事業の立ち上げ運営に従事し現在に至る。 -

大川内 翔一 (AI事業本部 協業DXカンパニー エレベーターサイネージディビジョン)

2019年入社。ゲーム事業のバックエンド開発を経験し翌年に広告プロダクト開発、事業開発部門であるAI事業本部に異動。位置情報を利用した広告プロダクトの開発を経験し、現在はエレベーターサイネージ事業の開発責任者に従事。既存システムのRustへの完全移行やVRによる営業支援等を行う。

従来の広告が家庭に届かない時代。エレベーターサイネージが拓く可能性とは?

── エレベーターサイネージにどのような市場ニーズを見出し、どんな経緯で事業を立ち上げたのかを教えて下さい。

加藤:スマホやPCの画面上だけでなく、街なかにもデジタルサイネージ広告があふれるようになり、デジタル広告が現実の生活に深く溶け込んでいるのが当たり前の時代になりました。このように、広告との接点が多様化していく中、インターネット広告事業本部やAI事業本部でも、以前からデジタルサイネージ領域に注力してきました。

その中で私が特に可能性を感じていたのがエレベーターサイネージです。マンションのエレベーター内という限られた空間で、住民の方々に確実に情報を届けられるメディアとして、2020年頃から事業化の構想を固めてきました。

当時、中国ではエレベーターサイネージマーケティングが、5,000億円規模の市場になっているとの情報もありました。実際に上海を視察してみると、商業施設だけでなく、居住用のマンションなど、どのエレベーターにも当たり前のように設置されているのを目にしました。その視察を通じて「これは日本でも必ず大きな広告市場になる」と確信し、同時に日本ではまだどの企業も本格的に取り組んでいない状況に可能性を感じました。だからこそ、ゼロから市場を作っていく価値があると判断し、事業の立ち上げに動いたのが経緯です。

国内に目を向けてみると、新聞を購読しない世帯が増え、家族でテレビを見る時間も減り、投函チラシ拒否のマンションも増えています。実際、新聞の発行部数は2000年代のピーク時から半減し、マスメディア媒体の広告費もピーク時の1/3まで落ち込んでいます。従来の投函チラシや家庭内に届けるメディア環境が激変する中で、広告マーケティングは大きな岐路に立っていると言えます。

そんな中、エレベーターサイネージ事業が立ち上がりました。最初は社員数名でスタートし、特に力を入れていたのはサイネージの設置です。協業先企業と事業の方向性を決めたり、法務面を整備したりしながら、数年かけて営業基盤を作ってきました。ここ1年ほどでようやく広告事業として成立するだけのサイネージ設置数に達し、本格的に販売に力を入れ始めました。

大川内:エレベーターサイネージには、他の広告媒体にはない特性があります。私たちが搭載しているAIカメラによる計測では、平均視聴率が70%という非常に高い数値が出ています。エレベーターの平均乗降回数は一人あたり1カ月130回、1日平均4回はサイネージに接触する計算になります。屋外サイネージと違い、毎日利用する限られた空間の中だからこそ、自然と目に入る広告と言えます。

広告主やマンションディベロッパーなど、市場の反応は予想以上でした。エレベーターサイネージという、住民が必ず接するメディアを提供できたことで、投函チラシの代替になるという認識が広がっていて、エンジニアとしてもプロダクトがマーケットにもたらすインパクトに、強い手応えを感じています。

「感情に訴えかけるレポート」がもたらした、データに住民の生活が重なる営業ツールとは

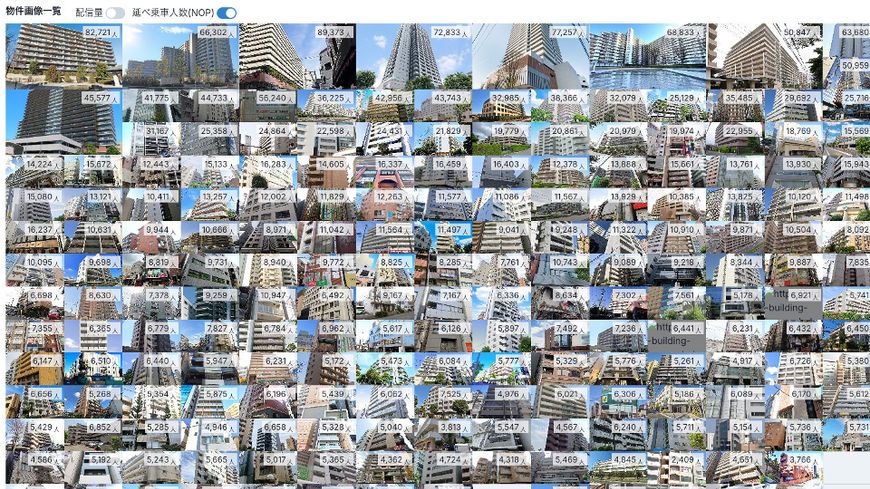

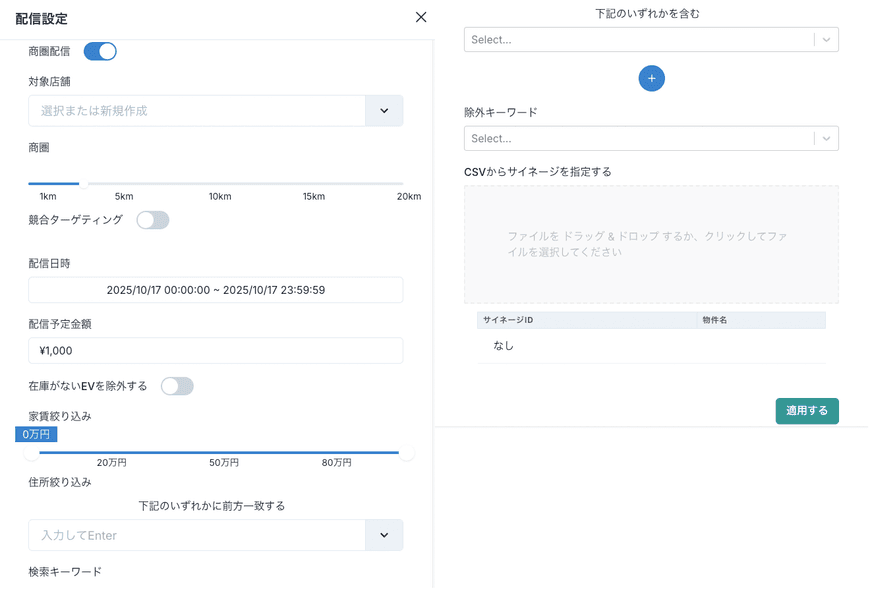

大川内:こちらの管理画面が示しているのは東京の物件情報です。私たちのチームで独自に調べた物件データベースをもとに、大規模言語モデルに物件の紹介文を生成させることでより住環境をイメージしやすくしています。この物件情報をもとに、エレベーターサイネージに適した広告クリエイティブを出すことができます。

例えば、ペット可の物件にペット関連事業の会社や掃除機メーカーが広告出稿を検討する事ができます。他にも、大規模商業施設から3キロメートル以内の物件で家賃15万円以内、駐車場ありといった条件で絞り込むこともでき、この世帯層に適合する物件に広告を配信するなど、住環境に根ざしたローカルマーケティングが実現できます。

他にも住環境だからこその強みもあり、家のそばにある店舗で売っている商品の広告を「この店舗で売ってます!」と出すことにより購買までのハードルが低く効果的な配信を行うことが可能になります。

この管理画面で目指したのは「そのまま営業資料として使えるビジュアライズ性」です。当初、広告主に向けて「エレベーターにデジタルサイネージ広告を配信できます」と提案し、広告配信先の物件リストを見ていただいても、多くの広告主の方は全くイメージできないのが現状でした。

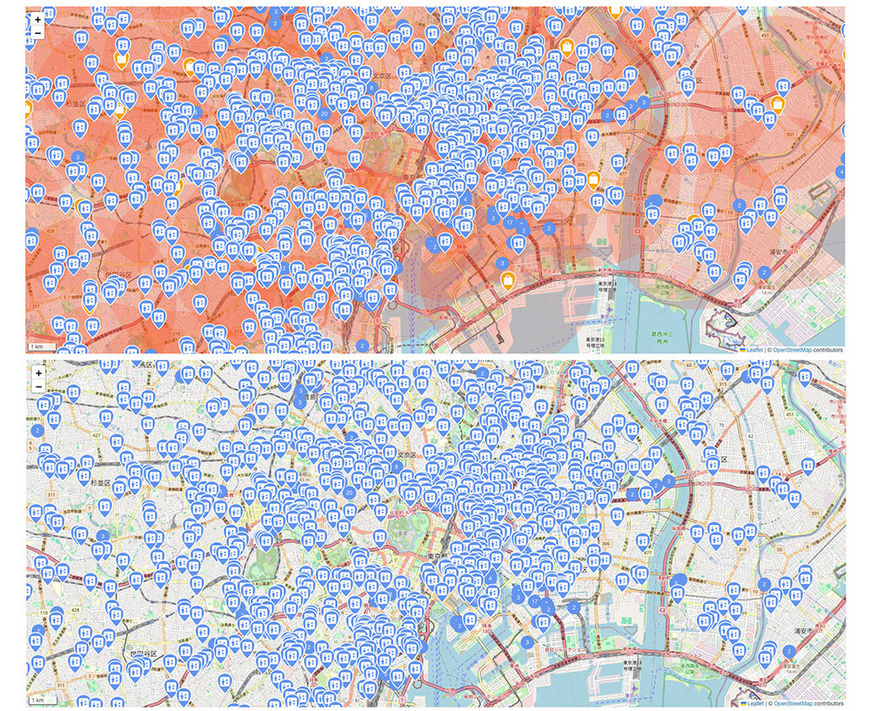

そこで、配信される物件を可視化することにしました。例えば、ヒートマップで可視化することで「駅周辺エリアはかなり配信できているので、更に地域を拡大してみようか」といったイメージがつきます。

加藤:顧客や消費者の顔をイメージできることを特に重視しました。なぜなら、マンションのエレベーターサイネージは、自宅マンションに設置されていないと、それを見るきっかけがないからです。商業施設やオフィスのエレベーターサイネージなら誰でも体験したことはあると思いますが、マンションのデジタルサイネージは、設置されている住人しか見る機会がありません。体験が自宅の環境に依存してしまうので、担当者も「見たことがない」となりがちでした。

そこで「最近のマンションではエレベーターサイネージが普及しています」ということを直感的に認識してもらうことが重要でした。

可視化されたレポートを通じて、住民の生活圏が見えてきて、そこで暮らす住民の顔や消費カルチャーが浮かぶ。「こういう物件であれば、うちのお客さんに広告が刺さりそうだね」という、ビジネスの会話ができるようにまずしたかったのです。大川内には「最初は営業支援的な機能を多く作ってほしい」と伝えて開発を進めてもらいました。

大川内:当初は「感情を揺さぶられるようなレポート」というテーマでしたので、加藤のリクエストを実現するような配信レポートを目指しました。実際に物件の写真を見せながら、「この物件でいくら配信しました」「この時間帯にエレベーターに何人乗りました」「キャンペーン中にエレベーターに何人が乗り、広告が何回視聴されました」という形で出すと、イメージしてもらいやすくなります。

この管理画面をそのまま印刷して商談でお見せすると、営業メンバーにもクライアントにも喜んでもらえるのが嬉しいですね。

視聴環境が想像できる広告メディアへ。データが示すエレベーターサイネージの可能性

── 本プロダクトならではのマーケティングの可能性なども知りたいです

大川内:エレベーターサイネージ広告では、クーポン取得用QRコードを設置することが多いのですが、QRコードが多く読み込まれた時間帯や物件、クリエイティブの傾向などがすべて分析できます。これによって、「平日の夕方にシズル感のあるクリエイティブを配信するとクーポンの取得率が高い」などのインサイトの発見や、次の配信に向けた仮説検証に役立てられます。

一般的に、エレベーター内では他人がいるとQRコードの読み込みをためらう傾向があります。しかし、出前やフードデリバリーの広告では、同乗者がいる時ほど読み込まれるという興味深いデータが出ました。これは、おそらく家族での搭乗中に「今日はピザにしようか!」といった具体的な会話が生まれ、その場ですぐにアクションにつながっているためだと分析しています。

加藤:家族と特定の商品について感想を言い合うといったコミュニケーションから、実際に宅配ピザが注文されるのだとしたら、これほど良い広告導線はありません。家族一人一人がスマートフォンをもち、それぞれ見ている広告がまるで違う時代において、同じ時間と空間で、かつてのお茶の間のテレビ感覚で、毎日同じ広告を見る環境が形成されているのです。

大川内:読み込まれた環境が想像できるというのも特殊ですよね。お茶の間があった頃も、テレビCMが流れてどんなリアクションをされているかまでは視聴率でも把握できません。「エレベーターに乗っている時にスマートフォンをかざしてQRコードを読み取った」という行為がデータで把握できるのは、非常に興味深いです。

これらの分析力に加え、当社が長年培ってきた広告配信の知見を活かしていることも、本プロダクトの大きな強みの一つです。

一般的なサイネージは固定の広告を流すのに対し、本プロダクトでは、インターネット広告と同じ「入札」方式を導入し、配信クリエイティブを決定しています。これは、限られた配信枠で予算消化を保証するために約3億の膨大なデータを処理する必要があり、従来のサイネージでは実現困難でした。

しかし本プロダクトではメイン言語にRustを採用し、インフラやデータストレージによる負荷分散技術と組み合わせることで、これを可能にする配信基盤を構築しています。

最適なクリエイティブを選定できる入札方式と、広告運用への知見を活かして ”生活のタイミングに寄り添う広告配信” を実現し、効果を最大化することができます。

── 加藤さんが当初描いたビジョンは実現できていますか?

加藤:この事業を始めた時からずっと言っていたのは、このプロダクトは極めてローカルな情報源としてワークするということです。物件ごと、地域ごとに最適化された広告を届けられるメディアを目指していました。

まず第一弾として、クリエイティブを物件名で全部出し分けできるようにしてほしいと要望していました。例えば「サイバーマンション三宿にお住まいの皆様へ」といった形です。1,000物件あったら1,000個分の広告クリエイティブを提供することを目指し、それを実現しました。

大川内:「物件ごとの情報を記載する位置の指定方法」から「クリエイティブの大量生成を支えるインフラ基盤」まで難しいことの多い施策でしたが、実現できたことでより住民に寄り添った広告を配信できるようになりました。

加藤:将来的には、地域の店舗やサービスの情報をより密接に届けられるようにしたいと考えています。例えば「三宿のカーディーラーによる新型モデルのキャンペーン」といった形で、その地域に住んでいる人だからこそ価値がある情報を提供する。このサイネージ自体がさらにローカルに最適化された情報源となって、そこに住んでいる人の寄り所になれるといいと思います。

エレベーターサイネージに目を向けると地元の情報に触れられるという存在になっていくと、広告の効果もすごく高くなってくると思います。

VR営業から地域に根ざした広告まで。エレベーターサイネージが描く広告の「新しい地図」

── AIやデータの可視化以外に、営業支援のためにチャレンジしていることを教えて下さい

大川内:営業メンバーがマンションデベロッパーや管理会社に提案に行くと興味は持ってもらえるのですが、商談中に必ず「見たことがないから決めづらいかも」という声が課題になっていました。

マンションのエレベーターサイネージは、そこに住んでいる人以外は見たことがありません。どのくらいの高さに位置していて、どのくらいの大きさなのか。いくら図面で説明しても、実際の空間における存在感や視認性は伝わらないのです。タクシーのサイネージなら誰もが体験しているのでイメージできますが、マンションのエレベーターは違う。これが受注における大きな壁になっていました。

エレベーターサイネージを設置している物件を見てもらうのが近道ですが、マンションのオーナーや組合の許可が必要になります。もっと気軽に体感できる方法はないかと考えた結果、VRを活用したバーチャル体験にたどり着きました。

VRではマンションのエントランスホールからエレベーターに搭乗、エレベーターボックス内からデジタルサイネージの視聴までの体験を完全に再現しています。ヘッドセットをかぶると、実際にマンションのエレベーターホールに立っているような感覚になります。エレベーターのボタンを押して扉が開き、中に入ると、目の前にサイネージが配置されています。フロアに到着した音から、実際のデジタルサイネージの配信コンテンツが音付きで流れているのを視聴するまで、住民と同じ視点で体験できるのが特徴です。

スライド資料や図面では伝わらなかった視線の高さ、画面の大きさ、空間の中での存在感や音の大きさ等が、VR空間の活用で一瞬で理解してもらえるようになりました。ゴーグルを被って体験している様子を見ていると「ああ、こういうことね!」と納得いただける瞬間が明確にわかります。

加藤:今では営業担当者が必ず持参する営業ツールになりました。実際、VRを体験後は議論が活発化しているのが現状です。「この高さなら確かに目に入る」「この大きさなら情報が伝わる」といった具体的な会話ができるようになりました。想像できないから決められないという本質的な課題を、技術で解決できた形です。

大川内:開発にあたっては、社内の「XR研究所」と「xRギルド」に協力を得ました。「こんなことをやりたい」というオリエンから約2週間で、3DモデリングからUnityのVR環境での実装が完了し、営業メンバーへのデモプレイが実現しました。

社内にXR (VR,AR,MR)を専門にする部署やチームがあり、技術でビジネス課題の解決や社会実装ができるのが、サイバーエージェントの企業カルチャーの良さです。

── 将来的にどんなプロダクトにしていきたいですか?

加藤:広告は今、個人にパーソナライズされていますが、エレベーターサイネージで見たのは「いつもの同じ空間に流れる、住んでいるエリアに根ざした広告」の可能性です。このプロダクトの延長にあるのは、例えば、近所のスーパーやドラッグストアの店長さんが「今日の特売はこちらです。ぜひご来店ください」と伝えることで、地域に根ざした効果的な広告を実現することです。

かつては多くの人が読んでいた新聞の折込チラシのスーパーの広告も、人手不足や印刷コスト、投函できないマンションの課題で目にする機会が減っています。そういった地域に根ざした広告が、大規模言語モデルと広告クリエイティブによってエレベーターサイネージで実現できる可能性があります。

大川内:実際、ブランドリフトや認知調査において、現時点で他の広告媒体と比べても驚くほど高い認知率を記録しています。例えば、大手フードデリバリーでは昨対比130%の新規注文獲得、小売りチェーンでは107%の来店客数、消費財メーカーではブランド認知度181%といった成果が出ています。この特性を活かして、その空間に溶け込めるような広告体験を作っていきたいですね。

加藤:昔からエレベーターピッチという言葉があるように、エレベーターに乗っている間は、何かを伝えるのにちょうど良い時間なのです。住環境に設置されていて、毎日乗るエレベーターで受動的に目に入るものだからこそ、住民にとって価値ある広告体験を届けられたらと思っています。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。