2028年までに全社の開発プロセスを自動化する。サイバーエージェントAI活用のこれまでとこれから

サイバーエージェントの "ビジョン" を共有する社内イベント「CA BASE VISION 2025」を先日開催しました。AIの急速な変化に会社としてどう向き合い、今後どのような取り組みに注力するのか。専務執行役員 技術担当 長瀬が社員に向けて語った当日の様子を一部編集し、お届けします。

2023年-2025年:AI活用により、生産性向上だけでなく事業成果も多く蓄積

当社では、2023年4月下旬よりGitHub Copilotの導入を開始し(参照:「GitHub Copilotによる技術革新と未来のエンジニアリング」)、2023年10月より社内向けに開始した「生成AI徹底理解リスキリング」では、対象を全社員・エンジニア・機械学習エンジニアの3つの階層に分け、約1年様々な育成施策に取り組んできました(参照:「2025年末には全エンジニアの半数がAIを駆使できる開発組織に。『生成AI徹底理解リスキリング』1年目の成果を振り返る」)。この数年間で様々な取り組みを進めてきた結果、部署によって多少の違いはあるものの、エンジニア1人あたりの生産性が約1.5倍に向上したという事実を確認しています。

AI活用というと生産性に着目しがちですが、当社では事業成果に繋げることが最も大切だと考えています。そこで、各事業における直近2年間のAI活用実績をお伝えします。

広告事業

2020年に提供を開始した、効果の高いクリエイティブ制作を支援する独自開発の「極予測AI」シリーズは、当社における広告事業の効果を上げるための最も重要なエンジンです。また、2025年9月には、薬局特化型の接客AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」が、全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤に提供を開始しました。

メディア&IP事業

新しい未来のテレビ「ABEMA」では、マーケティングのための映像解析を搭載した編集システム「VMC」を独自開発。映像解析から記事作成、SNS投稿のためのハイライト制作等をAIで迅速に対応できます。AIによる映像解析では、1つ1つのシーンを解析することが可能なため、CMを入れるべき最適なタイミングをも抽出できるようになりました。

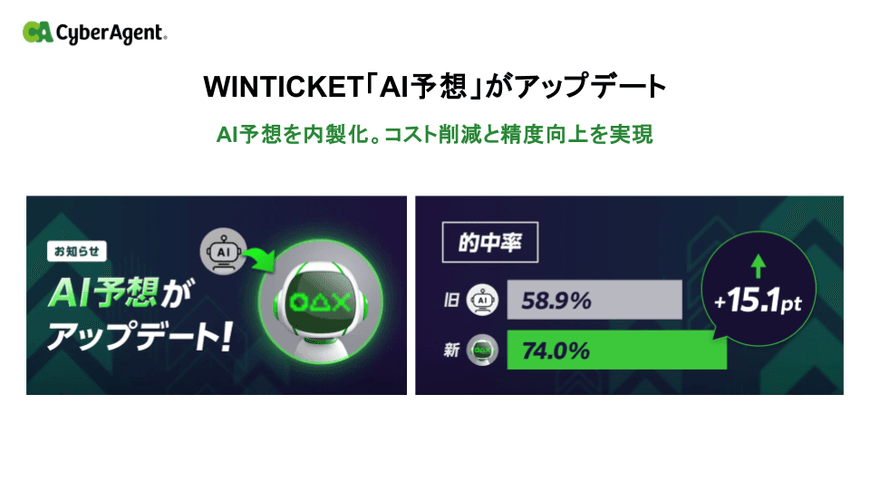

また、競輪・オートレースのインターネット投票サービス「WINTICKET」が提供する「AI予想」は、これまでは外部のシステムを利用していたものの、内製化したことにより精度がさらに向上し、ユーザーの皆様に好評いただいています。

さらに、マッチングアプリ「タップル」では、国内初となる生成AIを活用した新機能「AIメッセージアシスト」を先日リリースするなど、メディア&IP事業においてもAI活用が進んでいます。

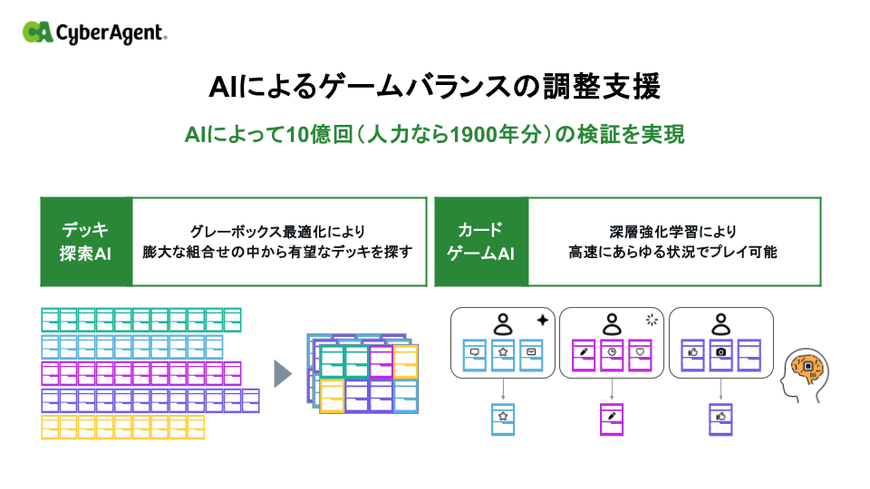

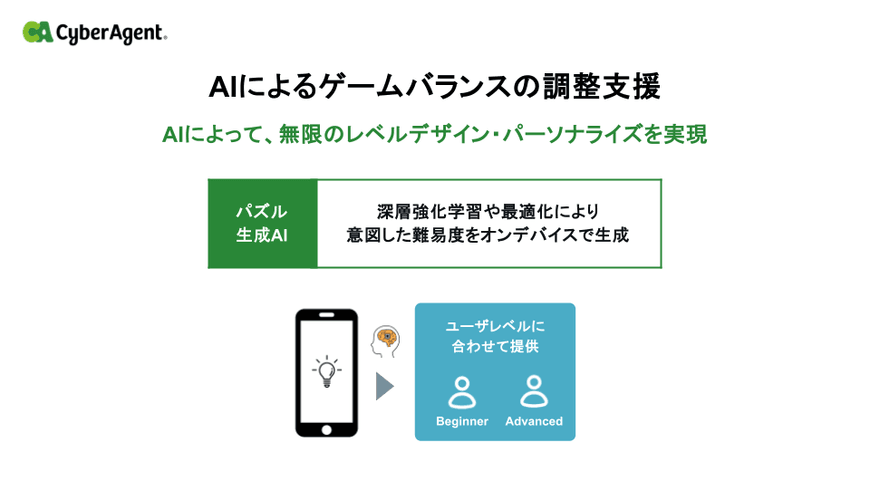

ゲーム事業

AI活用による、ゲームの面白さをさらに引き上げるための取り組みの中で、特に顕著な成果が出ているのがゲームバランスの調整支援です。人力であれば1900年を要する検証を、AIにより実現しました。

この2年間、AI活用による技術者一人ひとりの生産性向上だけでなく、事業成果を向上させる取り組みも数多く進めましたが、ここでもう一段ギアを上げるべく、今後3年間のビジョンを皆さんにお伝えします。

2025年-2028年:AIを武器に、事業インパクトに直結する成果を出すエンジニアを育成

昨今のニュースによると、アメリカのテック業界では新卒の求人が大幅に減少しているほか、何万人ものレイオフが進んでいるなど、大規模な変化が次々と見られます。また、2027年にはアルゴリズムのブレークスルーが起こって「超人的なコーダー」が登場し、エンジニアはAIチームの管理者となり、AI研究速度は4倍に加速するという予測もあります。

2023年9月、全社の技術戦略を策定する横断組織「CTO統括室」のメンバーと共に、どのような未来が訪れるか役員向けの提言書を作ったのですが、2025年の春にも今後3年間の変化を再度議論し、予測を立てました。

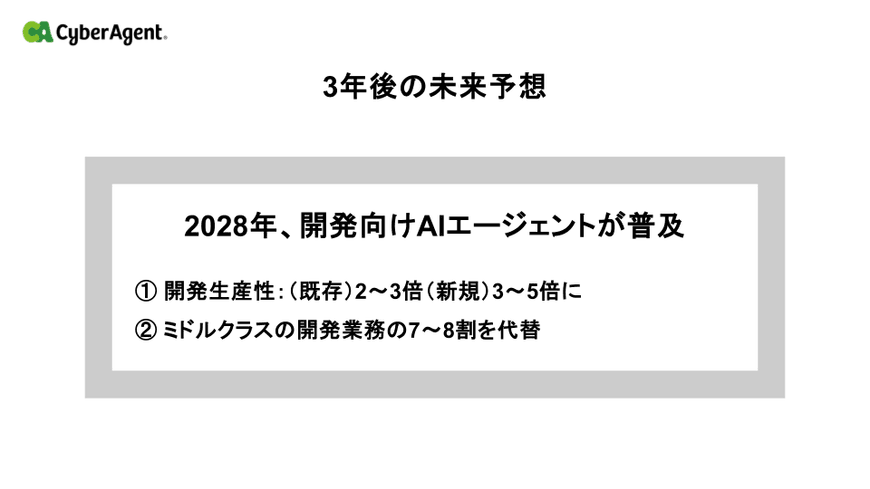

2028年には、開発向けAIエージェントがさらに進化し、運用中のプロダクトも新規プロダクトも、飛躍的に生産性が上がると予想しています。加えて、ミドルクラスのエンジニアが担う開発の大部分を代替できると考えています。

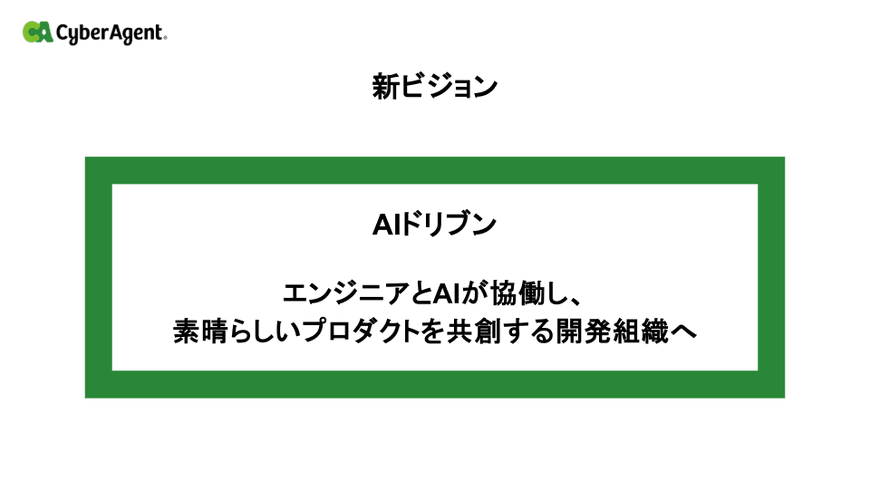

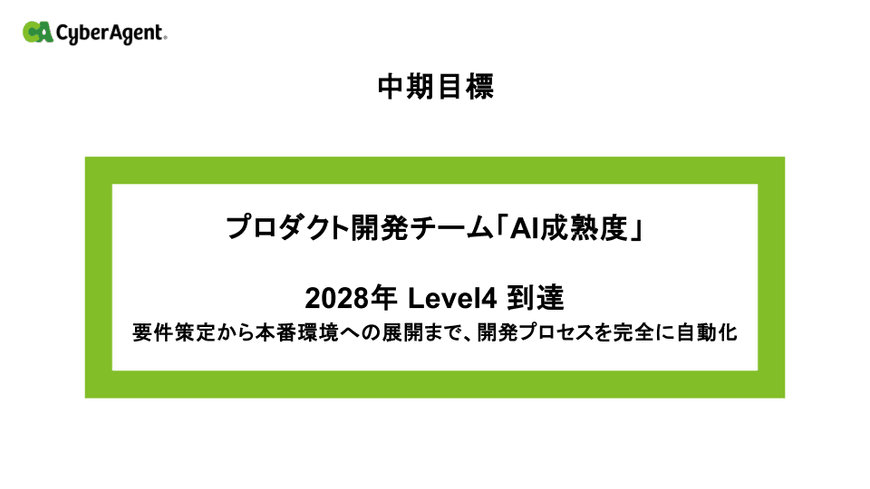

これらの予測の下、AIエージェントがエンジニアのコーディング業務を支援する従来の位置付けではなく、今後はエンジニアとAIが協働する開発組織を目指すべく、「AIドリブン」というビジョンと、目標を策定しました。中期目標として、プロダクトプロダクト開発チームにおける「AI成熟度」を5段階で設定し、2028年には全プロダクトが最低でもLevel4に到達することを目指します。要件策定から本番環境への展開まで、開発プロセスを完全に自動化している状態です。

先行指標として定性評価のためのアンケート68項目を作成し、約半年かけて当社グループの全70チームにアンケート調査を行ったところ、上位25%とそれ以下のギャップが大きいことが分かりました。改善すべきポイントを洗い出し、現在それらの全社展開を進めているところです。

AI時代に活躍できるエンジニアへ ①評価制度の刷新

また、新たなビジョンの下、大きく2つの取り組みを推進します。1つ目は評価制度の刷新です。AIエージェントとの協働に対して不安を抱えるエンジニアも少なくないと思いますが、前提として、AI時代においてもアウトプットの品質を担保する技術力がエンジニアの核である、という点は変わりません。品質を担保する技術力を有しているエンジニアは、引き続き高く評価します。

その一方で、今後変わるのは、AIを武器に事業インパクトに直結する成果を出すエンジニアを評価する点です。AIエージェントとの協働によって、エンジニアはより上流の工程を担うことが求められるからです。

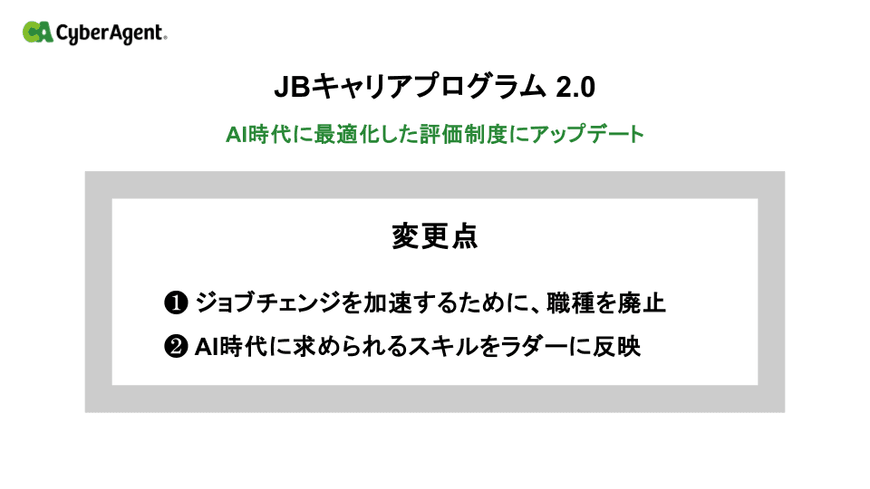

当社では、各管轄や子会社でそれぞれ実施してきたエンジニアの評価制度を、2019年に全社共通の「JBキャリアプログラム」として策定し、 全社共通のジョブグレード(JBグレード)を設けています。これまでも技術の変化に合わせた細かなアップデートは行ってきましたが、AI時代に最適化した評価制度に刷新すべく「JBキャリアプログラム 2.0」を来年春に公開します。

「JBキャリアプログラム 2.0」における変更点は大きく分けて2つあり、1つ目は職種の廃止です。評価制度上の枠組みをフラットにし、領域を越えて挑戦できる環境をつくることが目的ですが、特定領域で深い専門性が不可欠な職種は「スペシャリスト」として存続しますし、その他についても実務上は職種を残します。

2つ目は、AI時代に求められるスキルをキャリアラダーに反映する点です。簡潔に言うと、ジュニア・ミドルクラスの社員は、品質を担保できるスキルをしっかり身につけることを評価します。また、上級シニアクラス以上のエンジニアにおいては、自身の領域を越えた挑戦を求めます。

当社グループに所属する約1,800名のエンジニアのうち、8割程度がいわゆるソフトウェアエンジニアに該当します。これら社員を、AI時代により一層活躍できるエンジニアへ引き上げるべく、今まさに評価制度のアップデートを行っているところです。年明けには草案を展開し、社内で広く意見を募集した後、来年春には正式に公開予定です。

AI時代に活躍できるエンジニアへ ②Developer Experts制度の刷新

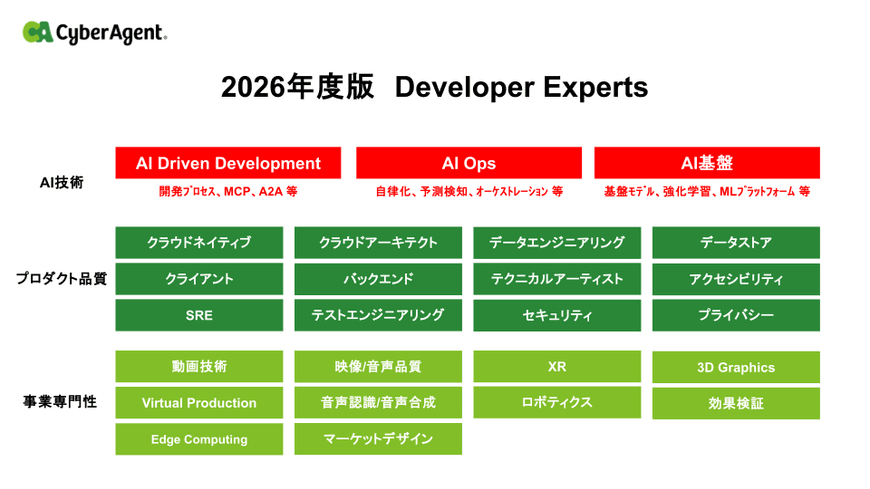

当社には、特定の分野に抜きん出た知識とスキルを持ち、第一人者として実績を上げているエンジニアを選出する「Developer Experts制度」と、その次世代版である「Next Experts制度」があります。当社が定める注力技術領域のうち、2025年10月時点でそれぞれ19名、16名のエンジニアが選出されていますが、AIに関する新たな注力技術領域を3つ策定しました。

AI Driven Developmentでは、さらに良いプロダクトを生み出すため、人とAIが共存する開発プロセス構築に特化した人材を求めています。また、AI Opsにおいては、自律化や予測検知、オーケストレーションなど、AIのさらなる活用方法を見出し展開する人材が必要です。加えてAI基盤では、基盤モデルやMLのプラットフォームといったコアとなる部分に長けた技術者を増やしたいという狙いがあります。 さらに、プロダクト品質と記載した複数領域においては、さらに品質の高いプロダクトを作っていくために必要な技術を改めて定めました。みなさんの応募をお待ちしています。

先ほどお話したように、海外では大規模なレイオフなどエンジニアを取り巻く環境が目まぐるしく変化していますが、サイバーエージェントは今後も変わらず、有能な社員が長く働き続けられる環境をつくることを約束します。ただ、AI時代に活躍できるエンジニアとなるべく、まずは全員に変化を求めます。変化に向き合えない社員には厳しい対話を行うこともありますが、当社はAI時代においても人材が大きな競争力であり、企業成長の源泉と考え、育成施策のみならず人が育つ環境、企業文化の醸成に注力します。

記事ランキング

-

1

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...

-

2

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニ...

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニメの次代

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。