世界初のTableau大規模コンテナ化でコスト75%削減

サイバーエージェントが実現した3,000人のデータ活用基盤

当社では3,000人を超える社員が日々Tableauを活用し、月間アクティブ率100%を実現しています。この大規模なデータ分析基盤をさらに効率的に運用するため、コンテナ化プロジェクトによるインフラ最適化に取り組み、大幅なコスト削減と運用効率の向上を実現しました。

当該規模でのTableauコンテナ化は世界でも前例がなく、Tableau社にとっても初めての事例となりました。技術的な課題を解決し、インフラコストを従来の1/4に削減。同時に、環境構築の時間短縮や災害復旧の高速化など、運用面での改善も実現しています。

本記事では、3,000人が活用するデータ基盤の構築から、コンテナ化による課題解決、そして今後のAI機能活用まで、プロジェクトを牽引したエンジニアに話を聞きました。

Profile

-

鷹雄 健 (グループIT推進本部 全社データ技術局)

2011年にCyberAgent America, Inc.へ中途入社。フルスタックエンジニアとしてサンフランシスコに3年間駐在。帰国後は約5年間、広告事業に従事したのち、現部署に異動しDX推進を担当。現在は、AI活用を牽引するデータエンジニアとして、従業員の生産性向上、コスト最適化、ガバナンス強化などを推進。 -

海老澤 直樹 (グループIT推進本部 全社データ技術局 > デベロップメント)

2011年サイバーエージェントに中途入社。2020年5月よりTableau Serverの運用を担当。

環境構築、新バージョンの検証・導入に加え、ユーザーからの問い合わせ対応などに注力。

3,000人が利用率100%で活用するTableau分析基盤

── サイバーエージェントでのTableau活用状況について教えてください。

鷹雄:当社では、インターネット広告やメディア運用における統計データの分析からマーケティングレポーティングまで、幅広い用途でTableauを活用しています。各事業部がそれぞれの業務に応じてデータを可視化し、日々の意思決定に役立てています。

現在、社内で発行しているアカウント数は3,000にのぼります。当社では1か月間ログインがないとアカウントを無効化する仕組みのため、この3,000人が利用率100%を実現していると言えます。Tableauコミュニティのミートアップ等で他社の方とお話しする際、当社の100%という数字をお伝えすると、高い関心を持っていただけることが多く、当社のデータ活用文化の浸透度を実感しています。

海老澤:これだけ活用が進んでいる背景には、全社的にデータドリブンな文化が浸透していることがあります。利用者はビジネス側の社員が中心ですが、エンジニアも積極的に活用しています。

特に大きな変化は、業務の進め方そのものが変わったことです。以前はビジネス側がデータを見たいとき、エンジニアにSQL作成を依頼していました。エンジニアは本来の開発業務から手を離してデータ作成に対応し、依頼側も結果が出るまで待つしかない状況でした。

現在ではその状況が大きく変わり、各自が必要なデータを直接取得して分析できるようになりました。エンジニアは開発に集中でき、ビジネス側は即座に意思決定ができます。この生産性向上がもたらす価値は計り知れません。

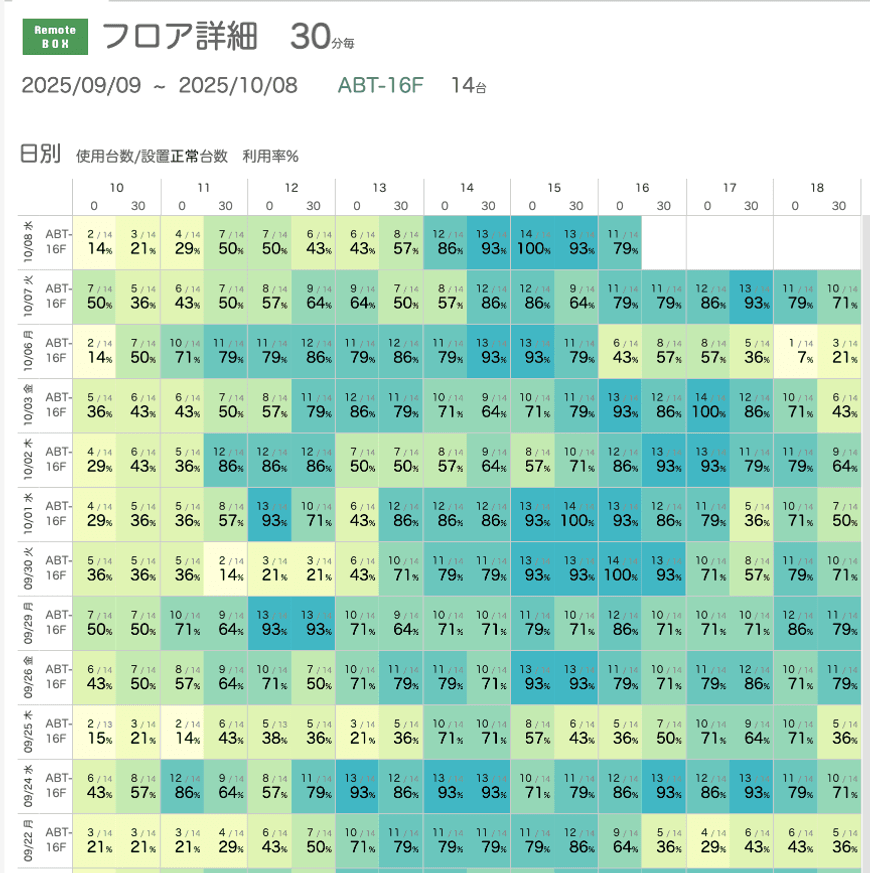

鷹雄:Tableauの活用範囲は売上データにとどまりません。私たちの部署では、オフィス環境の最適化にもTableauを活用しています。

会議室やリモートボックスに設置した温度センサーや人感センサーからデータを収集し、予約情報と組み合わせて利用状況を可視化しています。このデータ分析により、会議室が足りているのか、過剰なのかが一目瞭然になりました。働き方の変化に合わせて設備を最適化することで、無駄なコストを削減しながら快適な会議環境を提供できています。

── これだけ大規模な環境を運用する上での課題はありましたか?

海老澤:最大の課題はコストでした。私たちはAWSのEC2インスタンスでTableauを運用していましたが、3,000人が快適に使える環境を維持するには高性能なインスタンスを複数台用意する必要があり、安定性を重視してメモリーやCPUなどのリソースを潤沢に確保していたため、月額数百万円の運用コストがかかる構造でした。そこで、コストを抑えつつ同等のパフォーマンスを維持する手段として、コンテナ化による最適化に取り組むことにしました。

鷹雄:そこで私から提案したのがコンテナ化への移行です。コンテナ技術を使えばリソースを効率的に活用でき、コスト削減と安定性向上の両方を実現できると考えました。ちょうどTableau社もコンテナ対応を開始したタイミングでした。私たちは以前からこの機能を期待していたため、実装されたことで移行の準備が整いました。また、社内のプライベートクラウド基盤も活用できる環境が整い、移行に最適なタイミングと判断しました。

国内初のTableau大規模コンテナ化がもたらした劇的なコスト削減

── コンテナ化への移行で技術的な困難はありましたか?

鷹雄:実は、この規模でのコンテナ化はTableau社にとっても世界初の事例だったようです。3,000人が同時に使い、150の分析ジョブを並列実行できる環境をコンテナで実現した例は、Tableau社にも当時はまだありませんでした。

通常の企業なら1台のサーバーで十分ですが、当社の規模では複数のコンテナを協調動作させる必要があります。この大規模スケールでの実装は前例がなく、まさに未知の領域への挑戦でした。

海老澤:コンテナ化にあたっての最大の課題は、複数のコンテナ間でデータを共有する仕組みの構築です。永続化ボリュームというデータを保持する共有ストレージに重要な設定情報を配置する必要があったのですが、この部分でTableau特有の癖があり、最初はうまく動作しませんでした。

Tableau社のサポートチームとも連携し、両社でお互いに設定ファイルを共有し、Tableau社でも環境を再現してもらいながら、一緒に問題を解決していきました。彼らにとっても貴重な大規模事例となったようです。

鷹雄:最終的にはTableau Cloudで動いている実績があったことが心の支えになりました。クラウドで動いているなら、必ず私たちの環境でも動かせるはずだと信じて取り組み続けた結果、国内初の大規模コンテナ化に成功しました。

── 移行によるユーザーへの影響や事業部門のメリットは?

鷹雄:最も大きな成果はコスト削減です。月額数百万円以上かかっていたサーバーコストが4分の1になりました。昨今の円安が進む中でこの削減効果は非常に大きいです。

また、自社のプライベートクラウド基盤を活用できたことも重要なポイントです。社内のインフラチームであるCIU(CyberAgent group Infrastructure Unit)が全面的にサポートしてくれたことで、この難易度の高い移行を成功させることができました。

海老澤:正直、Tableauチームだけでは実現不可能でした。ストレージの性能問題が発生したときも、インフラチームがすぐに対応してくれました。Tableau Server特有の要件であるNFSというネットワーク経由でファイル共有する仕組みなど、通常のコンテナ環境とは異なる構成も柔軟に準備してもらえました。

運用開始後も、ディスクI/Oの負荷状況などを常時モニタリングしてもらい、問題があればすぐに対応してもらえる体制が整っています。インフラチームはコストやパフォーマンスのグラフも継続的に監視してくれています。ボトルネックが見つかれば、すぐに「ここを拡張しましょう」という提案が上がってきます。社内にコンテナの専門家が多数いる環境だからこそ実現できた移行でした。

── コンテナ化によって運用面はどう変わりましたか?

鷹雄:移行タイミングでは一部正常に動作しないバグがありましたが、安定後はユーザー側には移行による性能劣化などの影響は一切ありませんでした。むしろレスポンスは向上しています。

コスト削減効果については、各事業部への課金が来月から反映されるため、そこで実感してもらえると思います。Tableauはライセンス費用も高額なので、インフラコストの削減分だけでも事業部にとっては大きなメリットになります。年間で数千万円規模の削減効果は、確実に各部署の予算に良い影響を与えるはずです。

データドリブン経営を支える進化し続ける基盤

鷹雄:コンテナ化による最大のメリットは、Infrastructure as Codeというインフラ設定をプログラムコードで管理する手法を実現できたことです。従来のTableau Serverは堅牢性を重視した設計で、IPアドレスやMACアドレスを固定する伝統的なアーキテクチャでした。これは安定性には優れていましたが、メジャーバージョンアップのたびに構成が進化するため、自動化には課題がありました。今回のコンテナ対応により、ようやく最新のインフラ管理手法を適用できるようになったのです。

Kubernetesのマニフェストファイルで全ての構成を定義し、バージョン管理しています。データのバックアップはAWSのS3に保存し、必要に応じて即座に復旧できる体制を整えています。また、プライベートクラウドで問題が発生した場合は、AWSのコンテナ実行環境であるEKSに切り替えることも可能です。

鷹雄:この仕組みにより、環境の複製や災害復旧が格段に容易になりました。以前は環境構築に数日かかっていた作業が、今では数時間で完了します。

スケーラビリティの面でも大きな進歩です。負荷に応じてコンテナ数を自動的に増減させることができ、3,000人のユーザーが快適に利用できる環境を効率的に維持しています。Tableauの最新アーキテクチャとコンテナ技術を組み合わせることで、エンタープライズレベルの安定性と柔軟性を両立できました。

── 生成AI時代を見据えた今後の展開について教えてください。

鷹雄:今後の展開について、技術面と活用面の両方で計画を進めています。Tableauから「Tableauエージェント」というAI機能がリリースされる予定です。自然言語でグラフを作成できるようになるなど、データ分析の民主化がさらに進むと期待しています。TableauはChatGPTのAPIと連携する方針を明確にしており、AIの進化を柔軟に取り込むアプローチを取っています。私たちも新機能を積極的に検証し、効果的なものは全社展開していく予定です。

海老澤:技術面では、今回構築したコンテナ基盤の最適化を継続的に進めていきます。現在、データ容量は1.6テラバイトに達し、毎日14時から16時のピーク時には150のジョブが並列実行されています。この大規模環境を効率的に運用しながら、さらなるコスト最適化を図っていきます。

鷹雄:私たちの強みは、国内最大規模のTableau環境を最新バージョンで安定運用できていることです。コンテナ化により、継続的なアップデートが可能になり、常に最新機能を活用できる体制を整えました。今後も「データドリブンな意思決定」を支える基盤として、Tableauを進化させ続けます。社員に特定のツールを押し付けるのではなく、最適なソリューションを選択肢として提示し、各事業部が自律的に活用できる環境を提供していきます。

今回の世界初となる大規模コンテナ化の成功は、技術的なチャレンジを恐れずに取り組むサイバーエージェントの企業文化の表れです。コスト削減という直接的な成果だけでなく、3,000人の社員がデータを武器にして新しい価値を生み出せる環境を実現できたことが、最大の成果だと考えています。

記事ランキング

-

1

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...

-

2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

3

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニ...

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニメの次代

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「...

-

4

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫

Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニメの次代

日本のアニメーション文化を未来へ繋ぐ──。この使命を掲げ、2025年10月に設立したアニメスタジオ「Studio Kurm(スタジオクーム)」。2026年1月にはクリエイター代表として亀田祥倫が参画し、ついに新体制が本格始動しました。

代表 岡田が目指すのは、クリエイターの価値最大化と、持続可能な創作の仕組みづくり。強力タッグで挑む、次世代のアニメスタジオの展望に迫ります。