技術開発と知財戦略を両輪にした、クラウド設計支援ツールの社会実装

若手エンジニアによるスピード感のある事業立ち上げや、新たな技術領域へのチャレンジ。サイバーエージェントが誇る技術カルチャーの実現には、エンジニアが本来集中すべき事業開発と、安全で堅牢なインフラ設計という、二つの要素を両立させる難しさが課題の1つにありました。

そうした課題に対して、AI事業本部のチームが、AI技術を活用した新しいアプローチで解決策を提示しました。開発したのは、システム側から積極的に質問を投げかけることで、ユーザーの曖昧な要望を段階的に具体化していく対話型のクラウド設計支援ツール「Cloud Architect Buddy」。開発・論文・特許という3つの軸で進め、研究開発から知財戦略、社会実装まで一気通貫で取り組んだ事例をお伝えします。

Profile

-

小比田 涼介 (AI事業本部 AI Lab NLP)

2024年サイバーエージェント入社。2018年奈良先端科学技術大学院大学修士課程修了。2018年から2021年まで日本IBM東京基礎研究所にてテキストマイニングやテキスト処理の研究に従事。2022年から2024年までスタートアップ企業にエンジニアとして参画し、SaaSプロダクト企画立案からリリースまでを経験。修士(工学) -

春日 瑛 (AI事業本部 AIクリエイティブディビジョン)

2017年に東京大学大学院 システム創成学専攻を修了。DeNAではタクシー配車アプリにおけるMLモデルの研究開発を行い、プレイドではML Productの立ち上げ及びリードを担う。2024年よりサイバーエージェント AI Lab Research Engineer として人物行動理解に関する研究に従事。現在はAIクリエイティブの領域で新規事業の責任者。 -

岡本 大和 (AI事業本部 AI Lab ResearchOps)

京都大学にて学士および修士号を取得後、オムロンで事業開発、NAVERでOCRプロダクト開発、LINEではComputer Vision Labの新規設立を担う。研究からビジネスまで至る多様なキャリアを活かして2024年よりAI Labに戦略室を立ち上げ、研究成果の社会実装に従事。

スピード重視の事業開発と安全なクラウド設計の両立を目指して

── 「Cloud Architect Buddy」はどういった背景から始まったのでしょうか?

春日:当社は、若手が大きな裁量権やバックアップを得ながら、新規ビジネスやプロダクト開発にチャレンジするカルチャーがあります。その流れで、プロダクトのインフラ担当も若手が任されることが多く、貴重な成長機会となっています。

一方で、プロダクトを支えるためのクラウド設計には経験に基づくコツが必要で、より安全でスケーラブルな設計を実現するためのサポートが求められていました。そこで「若手エンジニアがより安心して挑戦できる環境を整備し、事業開発により集中できる仕組みを作りたい」と考えたのがきっかけです。

小比田:クラウド設計の難しさは、ベストプラクティスがあったとしても、それが必ずしも最適解ではない点にあります。プロジェクトの要件や予算、ユーザー規模によって適したアーキテクチャは変わります。ビジネス状況に応じた判断には一定の開発経験が必要で、若手エンジニアにとってはハードルが高い課題の1つでした。

春日:社内のクラウドチームや新規プロジェクトの立ち上げメンバーにもヒアリングしたところ、同じような課題が数多く存在することがわかりました。「事業を0から立ち上げるフェーズでは何よりスピード感が大切で、クラウドアーキテクチャの検討よりも、プロダクト開発にフォーカスしたい」「様々な制約を考慮した上でクラウド設計の最適解を導き出せるパートナーのような存在があるべき」といった声が集まりました。

小比田:我々は、それぞれの通常業務は研究・事業開発・知財と異なる領域にありますが、こういったクラウド設計の課題の解決をするために、横断的にプロジェクトを立ち上げました。業務の枠を超えて自ら課題を設定して、解決に挑めるのが、サイバーエージェントの技術カルチャーの良いところです。

このプロジェクトの目的は、事業立ち上げのスピード感を維持しながら、クラウド環境を構築するための支援ツールを作ることです。堅牢な設計を最初から実現できる仕組みがあれば、若手エンジニアがリスクを恐れずにチャレンジでき、より創造的で迅速な事業開発が可能になると考えました。

── 今回開発されたクラウド設計支援ツールについて詳しく教えて下さい。

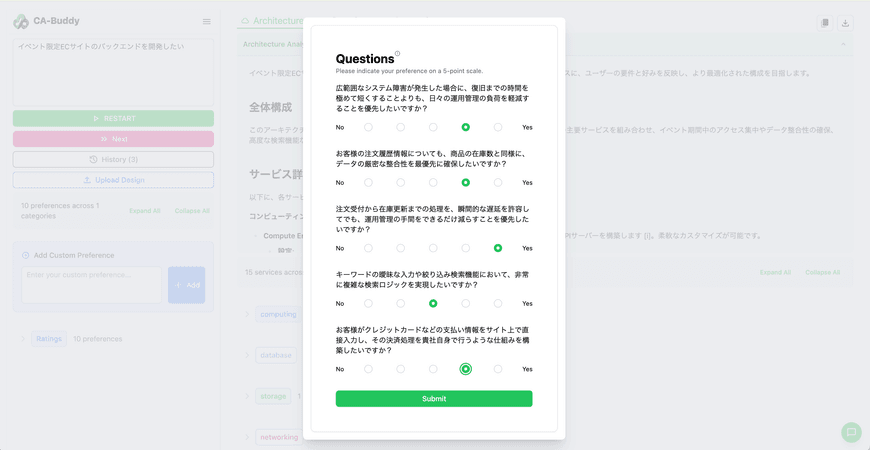

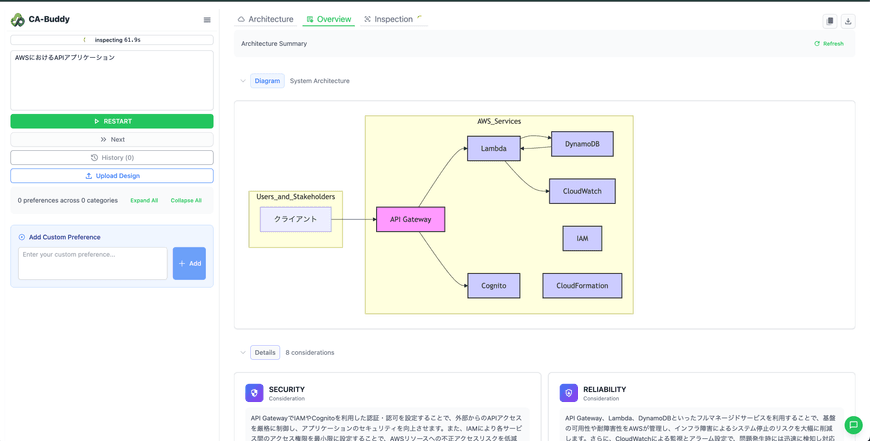

小比田:「Cloud Architect Buddy」はクラウド構成の診断システムです。例えば、ユーザーが「イベント限定ECサイトのバックエンドを開発したい」といった大まかな要望を入力します。最初はラフな思いつきレベルの問いかけで構いません。しばらく対話を続けると「Cloud Architect Buddy」が「Google CloudのCloud RunとCloud SQLを組み合わせはいかがでしょうか」「AWSのECS FargateとRDSはいかがでしょう」といったたたき台を提案してくれます。

そのたたき台に対して、さらに「データの暗号化はどうしますか」「このサイトの利用者の範囲や想定ユーザー数は」といった質問が投げかけられます。ユーザーが「30日間だけのイベント利用で、利用者は数千から1万人規模、コストを重視しています」と答えると、「Google CloudのCloud Runでオートスケーリングを設定し、夜間はインスタンス数を最小に絞る設定がよいでしょう」といった、より具体的で最適化された提案が出てきます。

このプロセスを繰り返すことで、提案されるアーキテクチャがより利用者の要望に適したものになります。特にクラウド知識が不足している場合でも、システム側が適切な質問を投げかけることで、必要な検討項目を漏れなく確認できる仕組みになっています。

新卒研修での実用性の証明と、特許取得で目指す業界貢献

── 実際にこのツールはどのような場面で使われているのでしょうか。

小比田:2025年の新卒エンジニア研修に導入されました。クラウドの知見があまりないクライアントエンジニアの方から「漠然とした疑問点からカジュアルに質問することができて助かった」というコメントがありました。また、トレーナー役からは「あらかじめクラウドの構成をシミュレーションができることで、オンボーディングやリスキリングにも役立ちそう」という声も多く上がっていて、研修だけでなく生産性向上にも効果的だということが分かってきました。

春日:現在は社員であれば誰でも使える状態になっていて、例えば社内のクラウドチームにアーキテクチャ設計の相談をしたい方が「Cloud Architect Buddy」を利用してシミュレーションした上で相談に来るという流れもできています。

他にも、新プロジェクトへの異動に伴い、これまで活用していたGCPからAWSの案件に環境が変わった際のスキル習得にも活用されています。「Cloud Architect Buddy」を使うことで、普段あまり触れない別のクラウドプラットフォームの知識も補完しながら設計できるというメリットがあります。

これはサイバーエージェントのカルチャーにも適合しています。当社では新サービス立ち上げなどで異動やミッション変更が多く、若手トレーナーが新卒を育てる機会も頻繁にあります。しかし、トレーナー自身も通常業務を抱える中で、クラウドの運用を新卒に教えるのは負担が大きいのが実情でした。そこで、新卒研修でも効果が実証された「Cloud Architect Buddy」が、オンボーディングや異動後のフォローツールとして活用されています。

── 今回のプロジェクトで特徴的なのは、プロダクトの開発にあわせて、特許出願もしている点です。担当した岡本さん、どういう目的で申請したのですか?

岡本:私は、サイバーエージェントAI事業本部の特許戦略と知財活動基盤の強化を担当しています。

2人から相談を受け、知財観点から「Cloud Architect Buddy」をレビューしたところ、業界で広く活用される可能性があり得ると考えたため、適切な特許の取得と運用によって技術の権利関係を明確にし、他社に広く導入・活用してもらえる基盤を整えようとしました。

私たちが目指すのは、この技術を通じて業界のクラウド設計品質向上に貢献することです。そのために特許を取得して知的財産を適切に保護しつつも、同時にソースコードを開示して誰でも利用可能にすることで、過度な自前主義にならず、オープンイノベーションを促すスタンスで技術の社会実装を健全に進める狙いです。

技術開発から知財戦略まで、一気通貫で社会に価値を届ける体制構築

── 開発・論文・特許という3つの軸で進めた背景や、AI事業本部としての組織的な狙いを教えてください。

春日: AI事業本部では、研究成果を社会実装まで一貫して推進し、より多くの人に価値を届けることを目指しています。今回のクラウド設計支援ツールも、「開発」「論文」「特許」の3軸で進め、成果を事業や社会に還元できる形を追求しました。その過程では、CIUやAI Labのエンジニアの方々に初期プロトタイプを見てもらい、ユーザー視点での改善を重視しました。また、特許取得や全社的な活用、技術登壇といった展開も初期から意識した上でプロジェクトを推進してきました。

岡本: AI事業本部のようなスケールの組織だからこそ、単発の研究で終わらせず、実用的なソリューションとして業界に提供するまでやりきれます。例えば今回は、リサーチャーが研究に集中している間に、並行して特許取得を進め、全社展開で導入実績を積みつつ、さらにオープンソース化まで同時に実現しました。このように技術・事業・知財を統合したアプローチにより、研究成果が社会実装され、課題解決と事業成長の両方につながる仕組みを試みました。

将来的には、今回の統合的アプローチを再現性のある仕組みにして、AIの研究から価値創出まで一気通貫でやりきれる組織を目指しています。

── 今後はどのような展開を想定しているのでしょうか。

小比田:現在のツールをベースに、開発生産性をさらに向上させる機能を検討しています。実際の開発現場では、プロトタイプ作成からインフラ構築までに時間的なギャップがあり、この間に要件変更や設計の手戻りが頻発しています。そこで、開発者が手元で動くプロトタイプができた段階で、そのコードを入力するだけで最適なインフラが自動設計され、短時間でデプロイ可能な状態まで持っていく機能を目指しています。これにより、開発サイクルの大幅な短縮と同時に、セキュリティやコスト面での最適化も自動化できると考えています。

私たちの強みは、システム側からユーザーに適切な質問を投げかけるインタラクション設計にあります。新人研修での検証では、従来の自力設計と比べて明らかに設計品質が向上し、初心者でも短時間でプロダクション環境に適した設計を完成できることが確認されました。

春日:組織の開発生産性という観点では、経験不足による設計ミスが原因のトラブルを大幅に削減し、同時にエンジニアの学習効率も向上させることができます。異動やプラットフォーム変更時の立ち上がり期間も従来より大幅に短縮され、組織全体の技術的対応力の底上げが実現できると考えています。

岡本:私たちが描く将来像は、研究・開発・知財戦略まで包括的に実行できる組織体制の確立です。研究者が得意とする創造的な活動に専念して、こうして生まれた技術資産を知財戦略に沿ってマネジメントしながら、実用的な形で社会に提供したいと考えています。

このプロジェクトのように、技術の社会実装と知財保護を両立させる仕組みを他の領域にも展開することで、研究成果が社会課題の解決につながり、企業にとっても競争力向上に寄与できる。そんな持続可能なイノベーション・エコシステムを構築したいです。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

もう一度“新卒”として挑戦できる、社会人向け新卒採用制度「Re:Caree...

もう一度“新卒”として挑戦できる、社会人向け新卒採用制度「Re:Career(リキャリア)採用」とは

もう一度“新卒”として挑戦できる、社会人向け新卒採用制度「...

-

3

サイバーエージェントの次世代を担う、新任執行役員7名

サイバーエージェントの次世代を担う、新任執行役員7名

サイバーエージェントの次世代を担う、新任執行役員7名

-

4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...

もう一度“新卒”として挑戦できる、社会人向け新卒採用制度「Re:Career(リキャリア)採用」とは

2023年にクリエイターコースでもスタートした「Re:Career(リキャリア)採用」は、社会人の方が新卒として入社できる社会人新卒採用制度です。

これまでの社会人としての経験を経て「もう一度、新卒として挑戦したい」と考える人に、新たなスタートラインを用意しています。

今回は、クリエイティブ人事責任者の中島に、リキャリア採用を始めた背景や実績、そしてどんな方にこの制度に挑戦してほしいかについて話を聞きました。

※エンジニアコース希望の方はこちら