AI POSが変える小売の未来:AI Lab連携による社会実装アプローチ

AIが社会に浸透する中、研究は「基礎研究→実用化」という一方向的なプロセスだけでなく、マーケットの課題から逆算したテーマが求められる時代に変わりつつあります。そんな中、AI事業本部が開発する「AI POS」では、小売業やメーカーの需要を捉えた製品開発を進める中で得た感覚をAI Labの研究にフィードバックし、将来のプロダクト実装に向けた技術開発も同時に進めています。事業部門と研究組織の連携がいかにして「本当に使える技術」を生み出すのか。その新しいアプローチに迫ります。

Profile

-

米谷 竜 AI事業本部 / AI Lab

2013年に京都大学 大学院情報学研究科 博士後期課程を修了。東京大学生産技術研究所 助教、カーネギーメロン大学 訪問研究員、オムロンサイニックエックス PIを経て、2023年よりサイバーエージェントに中途入社。人物行動理解に関する研究に従事。 -

早川 裕太 AI事業本部 協業リテールメディアカンパニー AI POS

2019年サイバーエージェント入社。アドテク領域にて分析及び研究開発に従事し複数の国際会議に論文を発表。2020 年より小売との協業事業において、POSデータを活用した広告配信プロダクトの立ち上げに参画。その後小売企業のデータを用いたデジタルマーケティングの 改善やリテールメディア化の推進に取り組む。現在、AI POSプロダクト責任者。

小売業界における課題と「AI POS」の可能性

── お二人が手掛ける「AI POS」について教えてください。

早川:小売業界では日々大量のPOS/ID-POSデータが蓄積されていますが、そのデータのポテンシャルに反して完全には活用できていない、という課題感をよくお聞きします。例えば、自分の担当する商品の売上の推移は最低限見ているものの「それがどういった年代に支持されている商品なのか?他商品からどうスイッチしているのか?」などの少し踏み込んだ分析については難しく、重要な分析作業が、人手不足や専門知識の不足で後回しになってしまうケースがあるのが現状です。

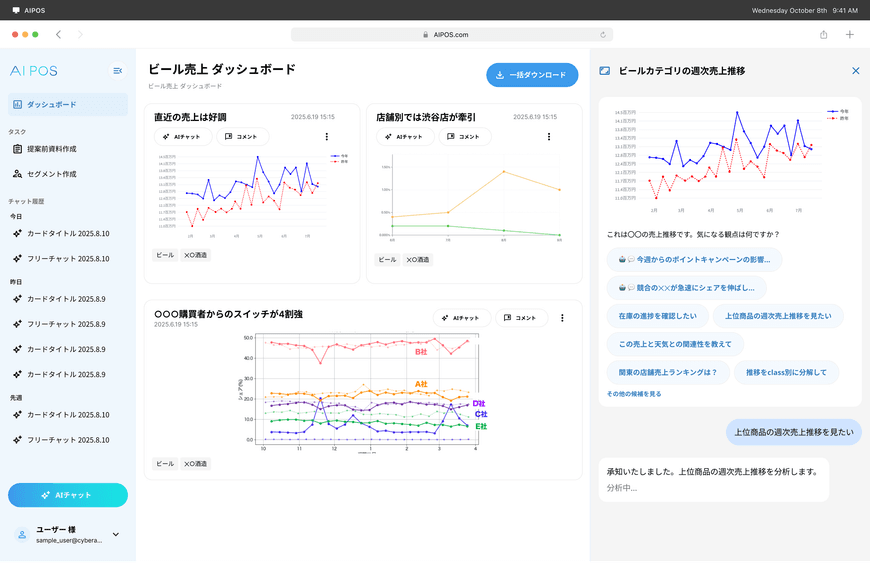

「AI POS」は、こうした複雑なデータ分析を、生成AI技術によって自動化し、誰でも簡単にデータドリブンな意思決定ができるよう支援するサービスです。AI Labと連携開発した技術を活用して、これまで専門知識や社内連携が必要だった分析業務を大幅に簡素化し、小売業界の経営を後押しできるプロダクトを目指しています。

早川:「AI POS」の特徴は、ユーザーが手動でデータを確認する必要がない点です。必要なタイミングで自動的にレポートが生成され、メールなどで重要な情報を受け取れます。

さらに、大規模言語モデルを活用したチャット機能も搭載しています。例えば「前月の売上が増加した要因を教えて」と質問すると、関連するデータを自動的に取得・分析して、具体的な要因を回答してくれます。

ユーザーの役割や職責に応じて、表示される情報が最適化されているのも特徴です。店舗の店長であれば担当店舗の売上傾向に特化した情報を、商品担当者であれば各商品カテゴリーの詳細データを自動的に抽出・表示します。この個別最適化により、各ユーザーが本当に必要とする洞察を効率的に得られるようになります。

米谷:「AI POS」は、一見よくある「AIに分析をさせる」というサービスに聞こえますが、小売企業やメーカーの担当者が自然に感じられるように、UI/UXやAI技術に工夫をしている点がポイントです。我々AI Labでの研究でも実は小売データの分析は一筋縄ではいかないということがわかっていて、単純な実装では満足のいく結果が返ってこないことが多いです。こうした知見を元にした先進的な機能を順次実装していく予定です。

AI Labと事業部門の連携が実現する「使える研究」

── AI Labが「AI POS」に協力することでどんな価値を見出そうとしていますか?

米谷:AIの研究分野では今、理論と同時に社会実装結果をファクトとして論文に含める流れが強くなっています。私たちが技術開発に取り組んでいることが、1週間経つとビッグテックをはじめとした他社が、論文やオープンソースで発表しているという状況の中、単純に理論を追求するだけでなく、実際の社会実装による検証結果を含めた研究が求められています。

従来は研究成果が身の回りの製品として広く普及するまでに10年、20年といったギャップがありましたが、最近のAI関連は研究成果がすぐにプロダクトとして活用されるようになってきています。そのため、プロダクトとして将来どのような価値を生み出すかという点も、研究の方向性を決めるうえで重要な観点となっています。

ちょうど早川さんと「AI POS」に関する構想を始めた頃も「基礎研究的にも取り組む意義があり、かつ現場で困っているところ、両方にメリットがあるテーマ」を探していました。

2024年11月にリリースした「AI POS」によって、理論の構築と同時に現場での実証を行い、その検証結果をもって学会に発表するという新しい研究開発が形になりつつあります。小売業界が今後どうあるべきかをしっかり描いた上で研究とプロダクト開発を行い、現場のフィードバックを研究にフィードバックする。このサイクルがAI Labと「AI POS」開発チームの連携によって可能になっています。

こうした実証実験を通じた価値ある研究ができるのも、AI Labがプロダクトを直接持たない組織だからこそのプロダクト連携と言えます。

── 「AI POS」のようなビジネスと密接に関わるプロダクトに対して、どのようなアプローチで研究の成果をつなげる必要がありますか?

米谷:ベンチマークで90%の精度は重要な成果ですが、特定データでの好結果が実際の運用での有効性を保証するわけではありません。例えば「雨の日はアイスが売れない」という一般論があっても、駅前店舗では通勤客が買い、観光地では売れないなど、地域や店舗の特性で結果は大きく変わります。

出口によって求められる性能要件は変わるため、出口を考えずに基礎研究だけを進めても、工数やリソース配分が適切かどうかは判断できません。実際に使われる場面を想定した上で研究に戻すことが、正しい投資の方法だと考えます。社会からのフィードバックを基に方向性を定めていくのが最近の応用研究のトレンドでもあります。

「あらゆるデータを意思決定可能な状態にする」を目指す「AI POS」の社会実装

── 「AI POS」が社会に大きなインパクトを与えるために、どのような展開を考えていますか?

早川:データを「見える化」する単なる分析ツールではなく、その先の「わかる化」、そして次の施策を意思決定出来る状態を目指しています。経済新聞のように「毎朝必ず読む情報源」として定着できるようにUIやAIを磨き込んでいます。一方、実はインパクトの源泉はまだ活用されていないデータにあると考えています。小売企業のPOSデータは年間数兆円の規模にもなりえます。その規模のデータを商品の軸でみるのか?店舗の軸で見ていくのか?など視点を変えるだけでも全く違う世界が見えてきます。それだけではなく気象情報やSNSの発言と組み合わせるとどう解釈できるか?店内でのお客様の行動導線がどうか?店舗レイアウトはどう影響しているか?など人間が普通に分析しているだけでは処理しきれない情報が日々埋もれています。

米谷:実はこれは行動理解の観点から非常に興味深い研究テーマでもあります。一つ一つの売上データの裏には実店舗での回遊やECサイトのブラウジングといった「実世界における行動」があります。そういったデータを計測・収集し、AIで分析できれば、「二つの商品をじっくり見比べていた」「ECサイトのページやサイネージ広告を見てから商品を手に取っていた」「その場では購入に至らなかったが販売員の説明をよく聞いていた」「目当ての商品が見つからず店内を迷っていた」など、より深い洞察を得ることができます。これらの洞察をPOSデータと掛け合わせることで、仕入れ判断や売り場づくりといった店舗運営に関わるさまざまな業務の改善につながることが期待されます。実世界での計測は私たちの個人情報・プライバシーに関わる話であり、現場に寄り添った仕組みづくりが不可欠ですが、こうして得られる実世界データは、小売企業・メーカー・広告代理店、いずれにとっても強い競争力になると考え、そのための研究開発を推進しています。

早川:米谷さん率いる行動理解チームの取り組みは、実世界のあらゆる行動をデータ化し解釈可能な状態にする研究だと理解しています。「AI POS」ではあらゆるデータを意思決定可能な状態にすることがミッションです。 そういう観点から「AI POS」の取り組みと社会実装は、単なるツールの普及を超えた社会変化へのチャレンジと言えるかもしれません。

── AIによってプロダクトや研究のあり方も変わりました。今後、どういう組織やどんなチャレンジをしていきたいですか?

早川:「AI POS」は現在、小売業界で活用を始めていただいている段階ですが、ありがたいことにそれ以外の業界の方からもお問い合わせをいただくことが増えてきました。直近ではメーカー企業向けに特化したサービスのAI POS for Brandの展開も始まります。さまざまなご期待に答えられるようにプロダクトとしても邁進しつつ、サイバーエージェントのAI Labが携わっているからこそ実現できる、全く新しい体験を創り出していきたいですね。

米谷:私たちの強みは、0から1を作る基礎研究から実際のプロダクトまで一貫して取り組めることです。従来の研究開発では、基礎研究をしてから応用先を探すか、逆に必要なものを作るだけの近視眼的なアプローチになりがちでした。

しかし、AI LabとAI事業本部がしっかりと連携することで、ビジネス的にも学術的にも意味がある研究に投資できています。早川さんのように事業側から研究テーマを提案してくれる取り組みがどんどん増えていけば、もっと多くの社会課題を解決できる技術が生まれると思います。

この連携モデルは、まだまだ発展の余地があります。AI技術が社会に浸透していく中で、私たちのような研究と実装を同時に進めるアプローチが、より重要になってくると考えています。このアプローチを仕上げていくこともR&Dの取り組みの1つととらえています。

── 「AI POS」の成功事例から、今後の別プロダクトの展開や新たな研究テーマの広がりもありそうですね。

早川:次の新しいイノベーションや社会にインパクトのある技術的テーマを、事業や市場から逆算して考えることが理想だと思います。本当によいテーマは、技術的なものだとしても、マーケットにおける重要な位置づけとして、サイバーエージェントの経営層も捉えてくれるように思えます。

米谷:先日、AI Labの研究をサイバーエージェントの役員向けに共有する「CA SOTA※1 」という機会が設けられました。私たちは人の動きを計測する技術を、主に小売向けに研究していますが、社内の経営陣向けに発表してみると、サイバーエージェントの別事業の役員の方々から「詳しく話を聞きたい」と声をかけていただきました。

(※1 サイバーエージェントの持つ最先端な ( State-of-the-art; SOTA ) AI技術を役員へ紹介する社内イベント)

私が専門としている行動理解は、普遍的な人の動きを研究していますが、小売業界以外のさまざまな分野にも応用できます。役員の方々はそういった技術が自分たちの事業にも使えることに気づき、驚きを持って見つけてくださるので、とても良い機会でした。

早川:私はこれまでと異なる技術開発のプロセスを進められないかを模索中です。従来はAI Labが事業の流れを組みつつ、研究テーマを設定して進めて、プロダクト化を進める流れが主流でした。 そこで今回は、より大規模に社会実装を前提とした技術開発を進められないかということを考え、「AI POS」を通じて将来解きたい課題やテーマを、約20件リストアップし、AI Labの広い専門性にマッチする形で持ち込みました。その結果、米谷さんらとのテーマ以外にも、HCIとコンピュータビジョンを組み合わせたテーマや、エンジニアリングが得意な自然言語処理チームのメンバーとのエージェント開発など、チーム横断の学際的な研究テーマが複数立ち上がっています。

「CA SOTA」も含めこういった取り組みは、事業側と研究者が近いサイバーエージェントのカルチャーを象徴していると思います。今後もこの取り組みがプロダクトとしての新しい体験や事業の競争力として大きく実を結ぶようにさらに強化していきたいと考えています。

採用情報

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...

新Developer Expertsが語る、バンディットアルゴリズムのさらなる可能性

当社には、特定の分野に抜きん出た知識とスキルを持ち、第一人者として実績を上げているエンジニアを選出する「Developer Experts制度」があります。AIを武器に、事業インパクトに直結する成果を出すエンジニアの育成をさらに強化すべく、AI Driven Development、AI Ops、AI基盤の3つを新たな注力技術領域として策定いたしました(参照:「2028年までに全社の開発プロセスを自動化する。サイバーエージェントAI活用のこれまでとこれから」)。

この度、AI基盤のバンディットアルゴリズムにおける初のDeveloper Expertsに選出された「AI Lab」所属の蟻生に、当技術の持つ魅力やさらなる応用の可能性、今後の自身の展望など話を聞きました。