ブロガーも読者もより快適に──「Ameba」のAI活用が創る新たな価値循環

「もっと人員がいればサービスの向上につなげられるのに…」。そんな現場の課題感から始まったAmebaLIFE事業本部のAI活用。現場の創意工夫と専門知識の融合によって、オペレーション担当者がコンサルティング業務やプランニング業務へとキャリアチェンジを果たすなど、メンバーの成長機会を創出。「AIオペレーション室」(参照:「生成AIで競争力強化『AIオペレーション室』設立1年の取り組み」)との連携により、単なる業務効率化を超えた組織変革へと発展しました。本記事では、事業部が自らがAIツールを駆使し、ユーザー体験向上と社会課題解決を両立させた取り組みをお伝えします。

Profile

-

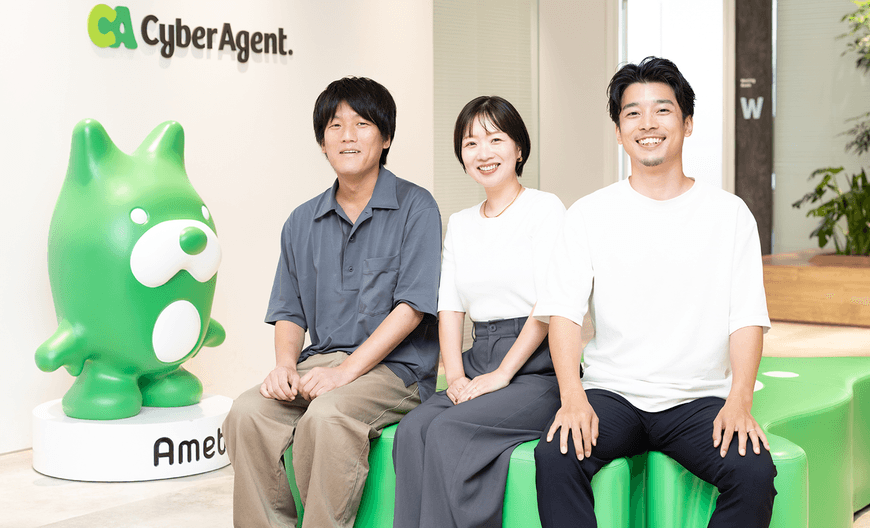

山本 翔大 (AmebaLIFE事業本部 Amebaブログ事業統括)

2015年新卒入社。toCの事業部のPMとしてキャリアをスタート。3年目からは連続的に複数の新規事業立ち上げに従事。スキルシェアサービス「REQU」、アフィリエイト事業「Ameba Pick」、EC販促事業などを手掛ける。2023年よりアメーバブログ事業統括として事業成長に貢献し、2024年全社表彰受賞。 -

岡本 あずさ (AmebaLIFE事業本部 経営管理本部)

2007年新卒入社。5年間の営業を経て、ゲームプランナー・プロデューサーにジョブチェンジ、その後ピグゲーム「ファーミー」プロデューサー、アバターアプリ「ピグパーティ 」事業責任者、スキルシェアサービス「REQU」PdM・「Ameba」のPdMを経て現在はAmebaLIFEのバックオフィス業務のDX/AIの責任者を担当。 -

岡部 利樹(AIオペレーション室 ソフトウェアエンジニア)

新卒で低レイヤ製品の開発に従事後、マーケティング/HRなどのBtoB SaaSの開発リードなどに携わったのち、2024年に当社に入社し、AIオペレーション室に参画。

「Ameba」におけるAI活用

─現場の創意工夫と専門知識の融合─

── AmebaLIFE事業本部の業務に、生成AIを活用することになった経緯を教えて下さい

山本:私たちが運営する「Ameba」は、2004年に「アメーバブログ」の提供を開始したメディアプラットフォームです。

サイバーエージェントでは2023年の「賞金総額1,000万円!生成AI徹底活用コンテスト」や「生成AI徹底理解リスキリング」、「AIオペレーション室の設立」など、全社をあげて事業におけるAIの利活用を推進していますが、我々AmebaLIFE事業本部でも「どうやってAIを活用してユーザーの体験を向上できるか?」を議論し続けてきました。

その中で、サービス運用において特に人力がかかっていたのが「ユーザーの安全性を保つためのコメント監視」や「SEO最適化によるブログの検索ヒット率向上」などがあがりました。これらは日頃から「もっと人員がいれば価値向上につなげられるのに」といった現場の声が多かった分野です。そうした中、その課題を解決する手段としてAIに注目し、本格的な活用を始めました。

岡本:私はAmebaLIFE事業本部のカスタマーサポートや監視などの部門を統括していますが、例えばカスタマーサポート業界全体では、2025年には人材確保が困難になると予測されているほどで、今後新サービスや新たな開発をする上で人員確保が課題となっていました。

この課題に対して、AIを活用して業務を効率化し、限られた人材をより付加価値の高い業務にシフトさせることで、メンバーには新たな領域にチャレンジしてもらう環境を作ることを目指しました。

はじめは部署内で工夫して、定型業務の自動化などで予想以上の効果が出ました。一方でAIの利用料などコストも増大したため、専門組織であるAIオペレーション室に相談することにしました。

岡部:AIオペレーション室としても、こうした事業課題の解決を技術面とコスト面から総合的にサポートしています。特にコスト最適化では、使用するAIモデルを適切なものに変更するだけで、100万円以上かかっていたコストを10分の1に削減できることもあります。また、AI活用に必要なセキュリティ対策やデータの適切な取り扱いといった技術的課題も解決し、事業部の皆さんが本来の業務に集中できる環境を整えています。

── AIオペレーション室との連携はどんな形から始まりましたか?

山本:AIオペレーション室との最初の接点は、AIプラットフォーム「Dify」でした。Difyは、プログラミング知識がなくても直感的にAIアプリケーションを構築できるツールで、ビジネス職でも業務に合わせたAI活用が可能になります。現場のメンバーにもぜひ活用してほしいと考え、AIオペレーション室に「Dify合宿を開催してもらえませんか?」と相談しました。Dify合宿の期間中に、各自があらかじめ「今日はこの業務を効率化して帰る」という目標を決めて、それを達成するまで取り組む、サイバーエージェントのカルチャーにマッチした合宿でした。

岡部:この「Dify合宿」は非常に良い成果が出たため、他の事業部からも「Dify合宿を開催してほしい」という要望が多数寄せられており、全社レベルでDify活用の機運が高まっています。例えば、ある部署ではマーケティング調査をDifyアプリ化することで、従来週1回程度しかできなかった詳細分析を、より高頻度で継続的に実行し施策の効果や因果関係をより精緻に把握し打ち手に繋げています

SEO最適化×安全性向上

─「Ameba」で生まれた二つの大きな成果─

── AmebaLIFE事業本部にAIを導入した事で、どんなビジネス課題の解決ができましたか?

山本:最も大きな成果はSEOの最適化です。「アメーバブログ」は検索エンジンからの流入が非常に多いのですが、一般的なブロガーはSEOをそこまで意識しません。そのため、従来はSEO担当者がコンサルタントとして月10人程度のブロガーに限って対応していました。

現在、AI活用によりSEOコンサルタントが月間1万人のブロガーにSEO改善を提案できるようになりました。これにより、多くのブログが検索で発見されやすくなり、ブロガーだけでなく読者にとっても価値のあるコンテンツに出会う機会が大幅に増えました。SEO改善を行ったコンテンツの流入数も20%ほどアップに成功しました。

岡本:もう一つの重要な取り組みが、サイバーエージェントの監視基盤システム「Orion」と連動したコメント監視の自動化です。Ameba独自の機能に関しては、人が目視で行っていた部分があり、実際に監視に手が回っていない機能もありました。

現在はAIに置き換えることで98%の精度を維持しつつ、従来の数倍の監視カバレッジを実現しました。現場としても「自分たちの手で、より良いサービス環境をつくっている」という手応えがあり、Ameba LIFEらしい“変化を起こせる現場”としての空気が強まっていると感じています。

── AmebaLIFE事業本部内で、AIを活用しようという空気やカルチャーはどのように変わりましたか?

山本:サービスでやりたいことは数多くありますが、人員を自由に増員/配置転換できるわけではありません。そんな中でChatGPTが登場し、AIに実際に触れてみると、リソース不足で諦めていたことも実現できそうだという発見があり、新しい可能性にワクワクしました。Difyの全社展開もあり、ビジネス職でもできることの幅が大幅に広がったという実感があります。

岡本:山本が事業成長の観点からAIに注目する一方で、私はバックオフィスの課題解決という別の角度から、AI活用の必要性を強く感じていました。

冒頭でも述べたとおり、カスタマーサポート業界全体で2025年には人材確保が困難になると予測されており、Amebaでも採用面で同様の問題を実感していました。従来通りの採用による人員確保だけでは限界があったのが実態です。

AIオペレーション室の協力のもと、DifyをはじめとしてAIを導入して実感したのは「単純に少ない人数で運用を実現」だけではなく「AI活用によってカバーできる部分は自動化し、その結果生まれた余力で、担当者により価値の高い業務に取り組んでもらう」ことでした。

実際に2026年度には、オペレーション改善で52人月分の効率化を見込んでおり、数億円の事業貢献 (※1)が予測されます。

※1 2025年8月時点でのAmebaLIFE事業本部概算

オペレーション業務を担当していたメンバーは、コンサルティング業務やプランニング業務など、より創造的で専門性の高い分野にチャレンジする機会を得ました。現在、新しい領域でスキルアップや担当領域拡大などをすることで、前向きにキャリアを広げているようです。

人手不足という社会課題をAI活用で解決しながら、同時にメンバーの成長機会も創出できたのは、非常に意味のある取り組みだと考えています。

山本:こうした取り組みを現場レベルで推進する際に、わかりやすい成功事例が出ると他のメンバーも「自分たちでもできるかもしれない」と気づき、次第に定着してきました。業務改善という面でも、組織形成やカルチャーづくりとしても、非常に価値あるプロジェクトになりました。

執筆支援から組織変革まで

──「Ameba」が描くAI活用の未来──

── 今後、どんな新しい機能の可能性が検討されていますか?

山本:例えばPoC的に技術検証しているのが、執筆アシスタント機能です。アメーバブログの大きな魅力は、ブロガーの個性や感じたことがそのまま表現されることですが、一方で「もっと多くの記事を書いて読者に伝えたいけど、書く時間がとれない」「ラフな下書きを書くまでに、心理的なハードルがあって時間がかかる」というブロガーのリアルな声も多くいただきます。そこで、ブロガーのこれまでの記事内容をしっかり理解した上で、そのブロガーに適した執筆支援を行う機能を検討しています。

例えば、タイトルの改善提案や文章構成のアドバイス、読みやすさの向上といった執筆ノウハウ的な部分はAIがサポートし、ブロガーには個性や体験といった本質的な部分により多くの執筆時間を割いていただく。結果的に、オリジナリティを保ちながら、より多くの人に読まれる記事になる事を目指して検証しています。

もちろん、記事の中身自体はブロガーのオリジナル情報でなければ意味がないと考えているので、その本質を守りつつ、読みやすさや届きやすさといった部分でストレスを軽減できればと思います。これはSEOコンサルのAI導入の成功と、その延長線にある構想でもあります。

── AIオペレーション室で今後サポートしていきたいことがあれば教えてください。

岡部:AmebaLIFE事業部へのサポートを通じて行ったDifyのカスタマイズ機能は、AIを日常の業務に活用していくには必須のものでした。これを活用して上述のDify合宿から繋げてより本格的に業務に導入する部署がスムーズに進められるようにしていきます。既にインターネット事業本部や、人事、様々なグループ会社とも連携したプロジェクトを進めており、全社レベルで広がり始めています。

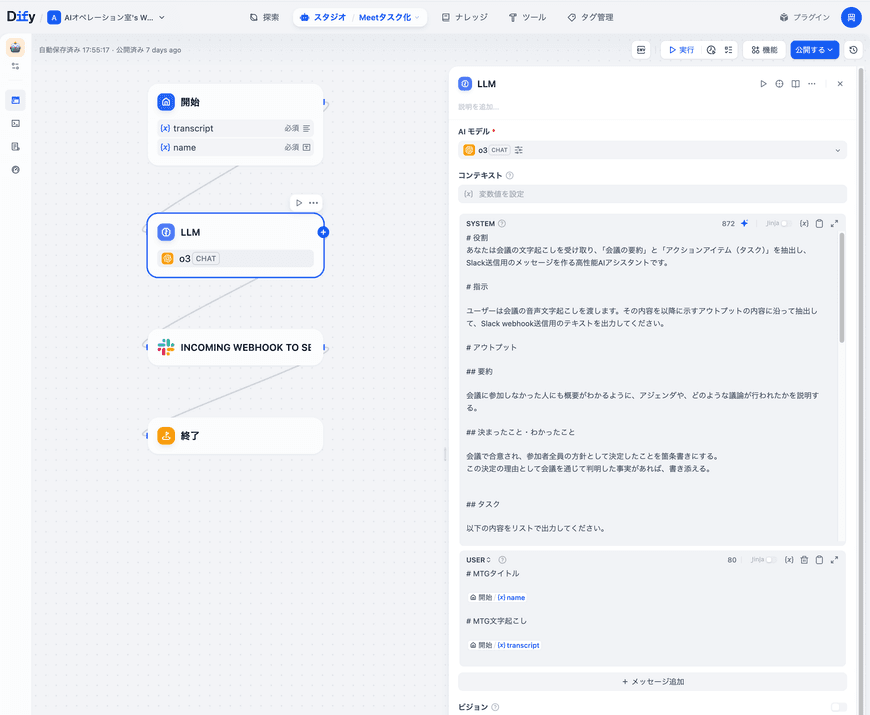

例えば、ミーティングが終わったらDifyで分析させ、タスクを抽出する仕組みを構築中です。これにより、ミーティングで話しているだけで自動的に議事録とタスクが生成され、Slackでネクストアクションが各メンバーに割り当てられるといったワークフローを開発中です。

── 最後に、今後のAI活用についてのビジョンを聞かせてください。

山本:「アメーバブログ」では、これからもブロガーの皆さんの個性や体験を大切にしながら、AIの力でより多くの人にその魅力を届けられる世界を目指しています。「アメーバブログ」にAIを適切に活用する事で、ブロガーがより創造的な部分に集中できるようになり、読者の皆さんはより価値のあるコンテンツに出会えるようになる。そんな好循環を実現していきたいと思います。

岡本:バックオフィスの観点では、人手不足という課題を背景に、カスタマーサポートやオペレーション業務でのAI導入をさらに進めていきたいと考えています。AIとのハイブリットサクセスが実現できると、人だからこそできる“気配り”や“心遣い”にもっと時間を使えるようになります。そしてこのような変革を現場からリードできるのが、Ameba LIFEの強さです。私自身、この場所で「AIで現場を変える」実践を積む中で、新しい視野や挑戦を得られており、これからもここでさらに価値を生み出していきたいと思っています。

岡部:Amebaライフ事業部での成功事例が、他の事業部にも良い影響を与えられれば、それが最終的にはユーザーの皆さんにもより良いサービスとして還元されると考えています。AI活用によって、人はより創造的で価値の高い仕事に集中でき、ユーザーはより良い体験を得られる。そんな未来を実現していきたいと思います。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...

新Developer Expertsが語る、バンディットアルゴリズムのさらなる可能性

当社には、特定の分野に抜きん出た知識とスキルを持ち、第一人者として実績を上げているエンジニアを選出する「Developer Experts制度」があります。AIを武器に、事業インパクトに直結する成果を出すエンジニアの育成をさらに強化すべく、AI Driven Development、AI Ops、AI基盤の3つを新たな注力技術領域として策定いたしました(参照:「2028年までに全社の開発プロセスを自動化する。サイバーエージェントAI活用のこれまでとこれから」)。

この度、AI基盤のバンディットアルゴリズムにおける初のDeveloper Expertsに選出された「AI Lab」所属の蟻生に、当技術の持つ魅力やさらなる応用の可能性、今後の自身の展望など話を聞きました。