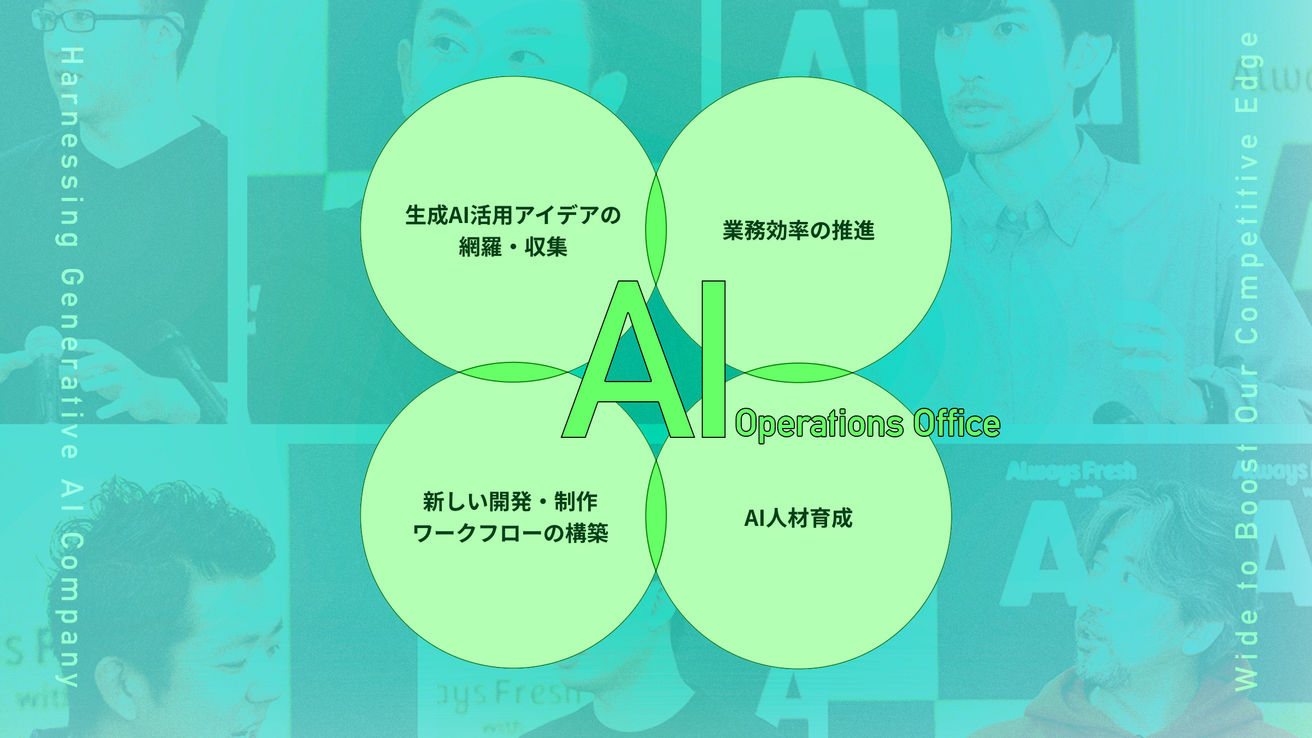

生成AIで競争力強化「AIオペレーション室」設立1年の取り組み

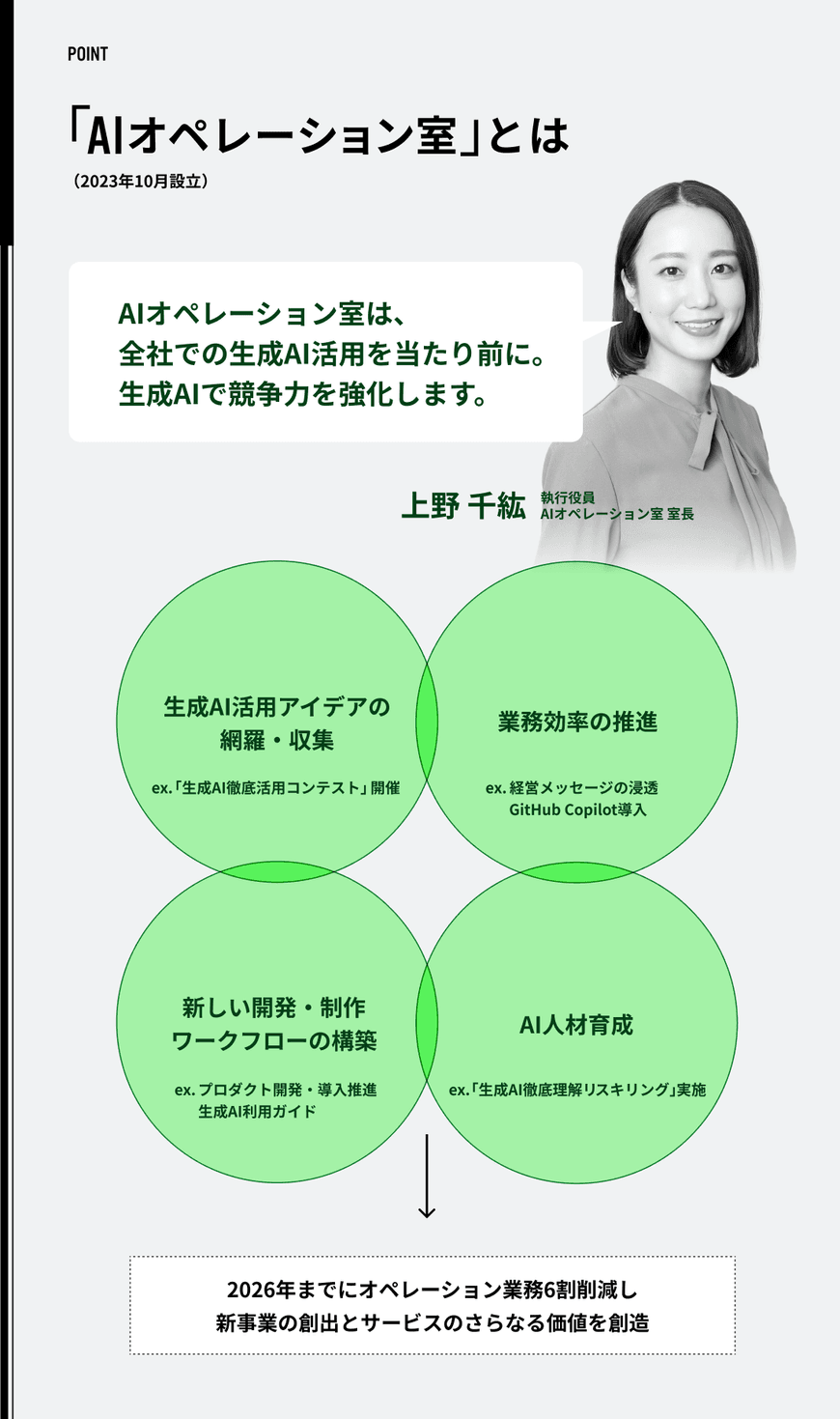

2023年10月に設立した、全社を挙げて生成AI活用を推進する専門組織「AIオペレーション室」。執行役員で本組織の室長を務める上野は「社員の生成AIリテラシー向上や、活用推進において一定の手ごたえを感じる」とこの1年を振り返ります。組織内に開発部隊を持つことが強みだと話す真意や、代表的なプロダクトもご紹介します。

オペレーション業務6割削減の進捗

─「AIオペレーション室」設立から1年を振り返っていかがですか。

私たちのミッションは「生成AIを全社で活用し、競争力強化につなげること」。

社長の藤田は「生成AIを活用する企業とそうではない企業では明確な差が出る」と常々話していますが、生成AIによる変化はインターネットの登場と同等のビジネスチャンスと捉えています。

そこで、技術者や一部の職種や部署だけでなく、全社員が生成AIを業務で活用できる環境整備の推進、プロダクト開発や導入支援、AI人材育成など様々なことに取り組んできました。

なかでも、昨年11月に開催した全社員向けのリスキリングプログラムは、特に手ごたえを感じています。

このプログラムは、業務に必要な知識や専門性の深さを全社員・エンジニア・機械学習エンジニアの3つの階層に分けて提供したもので、執行役員を含む6,200名が受講。AIに明るい社員だけではなく、個人や組織の底上げになったことに加え、本気で徹底活用するという経営メッセージを浸透させることにもなりました。

これ以降、相談や問い合わせが各段に増え、社員の生成AIに対する意識変革が見られたと感じています。

─ 設立時に2026年までにオペレーション業務を6割削減する目標を掲げましたが、その進捗は?

3年がかりの目標ですが、初年度は順調に進んでいます。

昨年開催の「生成AI徹底活用コンテスト」をきっかけに、現在、約40プロダクトの開発を進行中。それ以外にも同数程度の開発が自発的に行われていて、全社的に生成AIを活用した業務効率化や、新しい開発・制作ワークフローの構築が進んでいます。

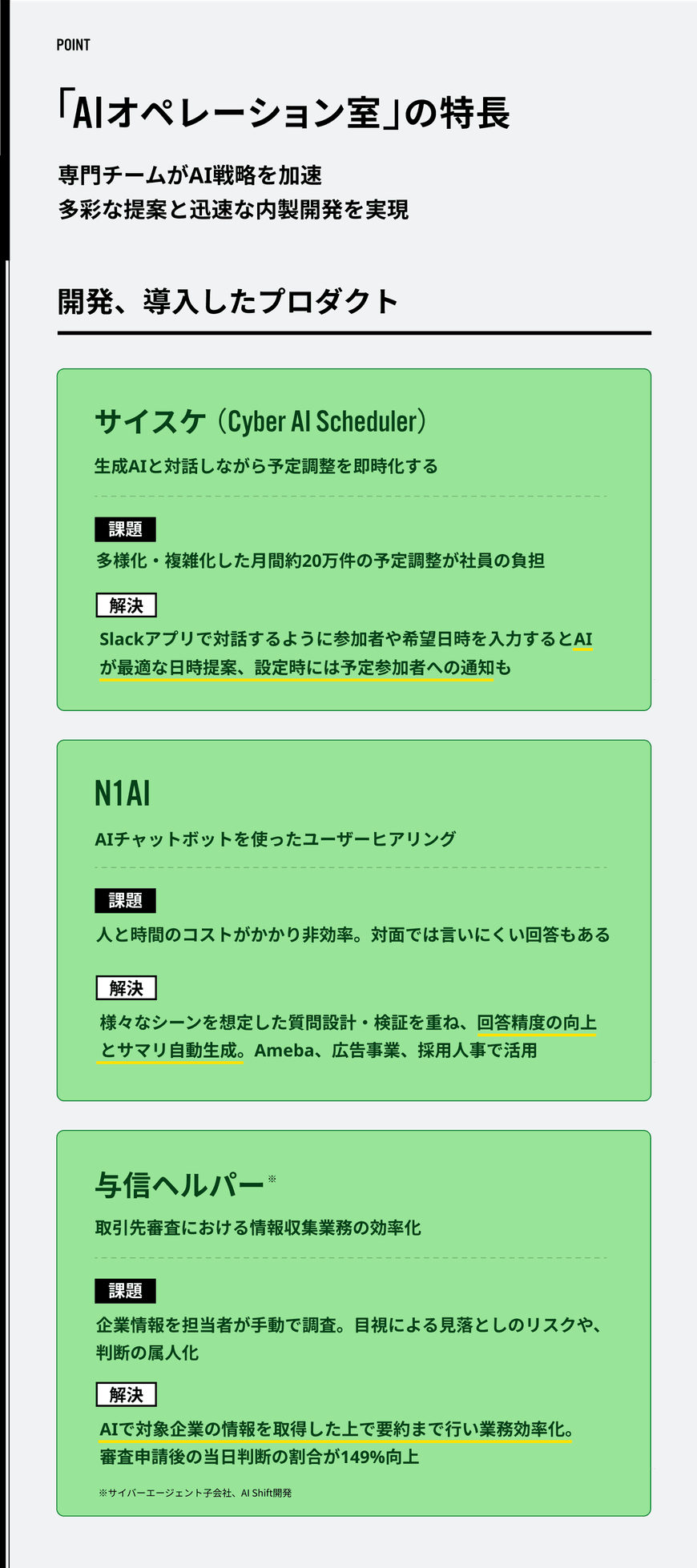

強みは独自の開発組織 ニーズに合わせた開発が可能

─ 順調な要因はなんでしょう?

理由としては2つです。

1つは、広告事業において先駆けたAIへの取り組みがあったこと。

当社では2016年からAI研究・開発の専門組織「AI Lab」を設立し、以降、生成AIの基盤開発や日本語LLM・VLMの公開、独自広告プロダクトへの開発・実装など、積極的に生成AIを事業導入し、成果を出してきました。

そうして培ってきたAI技術や業務効率のノウハウを他の事業部へと共有し、全社展開を進めています。

2つ目は、AIオペレーション室内に開発組織を持っていることです。

本組織に所属する30名のうち、約20名が開発チーム。彼らは複数のプロジェクトを迅速に進めています。

専属の開発部隊を持つメリットは、相談や課題への解決の幅が広くなること、そして社内のニーズに寄り添った柔軟なチーム構成と素早い意思決定を用いたプロダクト開発を行えることです。

例えば、先日全社導入した生成AIと対話しながら予定調整を即時化するアプリケーション「サイスケ(Cyber AI Scheduler)」。これは月間20万件にもなる予定調整の社員負担を解決するものです。

スケジュール調整をしてくれるツールは既に世の中にありますが、どれも単に空き時間帯を探し提案するものばかりで、社内外の予定調整が多様化・複雑化している当社のニーズには合いませんでした。

そこで社内でヒアリングや検証を重ね、対話型のインターフェースを用いることにしました。社員がSlackアプリに参加者や希望日時や優先条件等を入力すると、AIが最適な日時を提案し、設定時には予定参加者への通知まで行ってくれます。

─ たしかに生成AIで解決したい課題やニーズは、職種や事業部によって違いますね。

加えて当社のエンジニアには「オーナーシップ・カルチャー」が根付いているので、エンジニアリングだけでなく課題の発見や要件定義の段階から積極的に入り、解決に導きます。

自ら異動希望を出して、AIオペレーション室にきたエンジニアもいて、事業部独自の知識や経験が豊富。現場オペレーションのリアルを把握する動きから始めるため、ニーズに寄り添った開発がスムーズに行われています。

個人の業務効率に留まらず、会社の競争力に

─ さらにAI活用を推進するためには、どんなことが必要だと考えていますか?

推進面においては、意識改革の“次”の課題が見えてきました。

当然ですが「生成AIを必ず業務で使ってくださいね」と、一気に変えるのは難しい。そこで、各事業部での生成AI活用の種をしっかり拾って、利便性や効率化を感じられる体験や利用の促進など、そういったスモールステップを重ねていければと考えています。

あとは、セキュリティ面での整備も進めています。

当社には「自由と自己責任」というカルチャーがあるものの、積極的に生成AIを利用するにはまだ法整備など不安や判断の難しさがあるのが実状です。そこで、社員が最大限安全性に配慮した上で生成AIを活用できるよう社外ツールの選定や基準の策定を行っていきます。

─ 技術進歩も早いので、出来ることや活用できるツールも随時変わってきそうですね。最後に、今後の展望を教えてください。

冒頭でも触れましたが、「生成AIを活用して競争力に繋げていくこと」です。

単に個人の業務効率で終わるのではなく、しっかりと会社の競争力になっている状態をつくる。そのためには全員で徹底活用を行う必要がありますし、「AIオペレーション室」という専門組織をつくった意義もそこにあると思います。

2011年にサイバーエージェントへ新卒で入社。生放送配信サービスやコスメのクチコミサイトなど、入社後幅広いドメインに渡り、PMとして複数のメディア立ち上げを経験。2023年9月あした会議にて決議された、全社での生成AIの取り組みをより加速させる「AIオペレーション室」を室長として立ち上げ。2024年10月より執行役員就任。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...

【対談】安心・安全な出会いで、若い世代を後押しする。高知県とタップルが進める恋愛・結婚支援の取り組み

2025年12月、高知県とマッチングアプリ「タップル」は、出会い・恋愛・結婚を希望する若い世代のニーズに応えるため、「出会い・恋愛・結婚応援に関する連携協定」を締結しました。

本記事では、高知県 濵田 省司 知事と(株)タップル代表取締役 平松が「なぜ今、自治体とアプリが手を取り合うのか」、その真意と安全な出会いへの想いについて語り合いました。