熱狂的なファンと共に日本エンタメを世界へ―

FANBASEが描く新たなファンダム形成戦略「fan2FAN」とは

近年、KーPOPをはじめ熱量の高いファンが新たなファンを呼び込み、世界的な成功を収める事例が増えています。そんな中、日本のエンタメを世界に広めることを目指し、ファンコミュニティ運営ツール・FANBASEはテクノロジーとクリエイティブの力でファンダムを拡大する新たな戦略「fan2FAN」を掲げています。今回は、FANBASEのプロダクト思想や今後の展開について話を聞きました。

FANBASEが目指すプロダクト思想・戦略とは

ー FANBASEはどのような事業部ですか

玉岡:一言で言うと、FanTechというテクノロジーとクリエイティビティを駆使して、その時代に合ったファン体験の創造を目指す事業部です。サイバーエージェントグループのメディア運営ノウハウと映像配信技術を基盤に、ファンとアーティストの「双方向性」を重視したサービスを展開。アーティストの特性に応じて、ファンクラブサイトからファンコミュニティまで、柔軟な形態を提供しています。

2019年 サイバーエージェント新卒入社。入社後、AI事業本部 AI SHIFTにてセールスを担当。その後FANBASE事業部の前身となる子会社Cyber ArrowにてPMを経験後、2024年からFANBASE事業部の責任者を務める。

ー 開発しているプロダクトの戦略を教えてください。

玉岡:「fan2FAN」という思想を掲げています。この言葉には2つの重要な意味を込めています。

①「熱量の高いファン」から「新しいファンに熱量を伝達」

➁「今のファンダム」から「より大きなファンダム形成へ」

コロナ禍で注目された「エンタメDX」という言葉は私たちにとって新たな可能性を示唆しました。単なるコンテンツのデジタル化ではなく、各時代に最適なデジタル体験を提供し続けることが本質だと考えています。

例えばテレビではなくSNSから流行が生まれやすくなっている昨今では、アーティストもライブ撮影を可能にしてSNSでの拡散を促すなど、ファンによる新規ファン獲得という新しい潮流が生まれています。

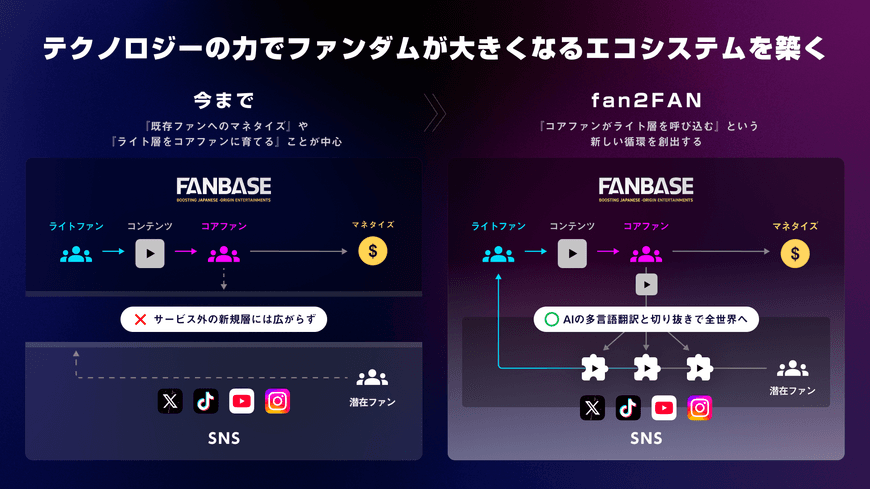

従来のファンコミュニティサービスは「既存ファンへのマネタイズ」や「ライト層をコアファンに育てる」という価値提供が中心でした。私たちはそれらに加え「コアファンがライト層を呼び込む」という、新しい循環を創出することでより大きなファンダム形成をテクノロジーで支援することが私たちの役割だと考えています。

新しいファンダム形成の循環を目指すFANBASEならではの技術

ー取り組んできたテクノロジーについて教えてください

前田:開発においては、時代の流れとともにFanTechとして実現する体験・技術の最適化を重視し、戦略的に進めています。

第一にファンとアーティストの「双方向性」を軸に、国内にとどまらず、多様なファンにコンテンツを楽しんでもらう一方で、ファンの反応を演者にしっかり届けられる状態を目指しました。

「fan2FAN」の理念に基づき注力したのは、アーティストからコアファン、そしてコアファンからライトファンへと広がる意思疎通の実現です。

具体的な展開として、まずライブ配信中の視聴者のコメントやファンコミュニティ内のテキストコミュニケーションの多言語化に着手。その成果を踏まえ、より技術的難度の高いライブ配信での15か国語対応リアルタイム字幕翻訳の実装へと発展させています。

2020年にサイバーエージェントに新卒入社。サーバーサイドエンジニアとして「ABEMA」の開発に1年携わる。その後、「WRESTLE UNIVERSE」の開発責任者を経て、2022年よりエンタメテック領域の複数事業で利用されるバックエンド共通資産のプロダクトオーナーを担う。

ー 翻訳機能には、どのような強みあるのでしょうか。

前田:ライブ配信多言語字幕は、演者の言葉や表情が言語の障壁なく、等しく伝わることを重視しています。

一般的な字幕システムでは、技術的な難易度や精度面の課題から、映像配信と字幕システムを分けて実装することもありますが、これではアーティストの表情や感情表現のタイミングに字幕が表示されず、ファン同士が同じタイミングで感情を共有できないこともあります。FANBASEでは、動画配信パイプラインの一部に字幕の仕組みを実装しており、映像に同期された字幕を表示できます。

多言語化された字幕が同期されていることで、話者の言語に習熟していなくとも、アーティストが嬉しそうな表情を見せたときにはすべてのファンが等しくその感情を、そのタイミングで共有できます。また社内のAIオペレーション室と協業し、サイバーエージェントとして精度の高い字幕システムの構築に向き合っています。

玉岡:私たちの強みは、単なる字幕付与にとどまりません。映像処理から字幕生成まで全工程において高い専門性と知見を持っており、アーティストの表情や感情と完全に同期した体験を提供できます。

また、次なる「コアファンがライト層を呼び込む」という視点から、ファンクラブコンテンツの一部をSNSに切り出して投稿できるようにしていく狙いがあり、その切り抜き映像にも字幕が自動的に付与する仕組みを見据えた技術設計を行っています。このような技術設計もアーティストを抱える事務所とコミュニケーションを図り、コンサルまで含めて戦略的に意思決定をしています。

未来に向けたビジョンと次の一歩

ー FANBASEのビジョンを教えてください

玉岡:現在、流行の発信源はテレビからSNSへと急速にシフトしています。ファンが作成した動画が数百万回再生されるなど、ファンの発信力は従来のメディアを超える可能性を秘めています。私たちは、アーティストの熱量がオンラインを通じて世界中のファンに100%伝えられる環境づくりを通じて、この可能性を最大限に引き出したいと考えています。

前田:技術面では、各国のファンが自国の文化に合わせて効果的に発信できる環境の整備を進めています。同じコンテンツでも、国によって響くポイントは異なります。そこで、ファンそれぞれが自由に動画を切り取って発信できる柔軟な仕組みを提供していきます。

玉岡:重要なのは、足し算ではなく掛け算を意識すること。そのためにはアーティストを抱える事務所との緊密な連携が不可欠です。ファンコミュニティサービス単独で機能開発を行うのではなく、テクノロジー企業として「アーティストの方針や戦略に沿って最適なソリューションを提供する」という役割分担が、成功への近道だと考えています。

「ABEMA」での配信実績、興行やメディアとしての知見、最先端の技術開発力。サイバーエージェントグループの総合力を結集し、FANBASEは日本のエンタメの可能性を世界へと広げていきます。アーティストとファン、そして事務所をテクノロジーでつなぎ、時代に合わせた新たなエンタメの形を創造していく、それが「fan2FAN」戦略の本質です。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生...

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生成AI普及戦略

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分ででき...

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないABEMAの勝ち筋

多くの動画配信サービスがシェアを競う中、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が多くの視聴者に支持されました。「ABEMA」のドラマランキングでは6週連続1位を獲得。この反響はどのようにして生まれたのか。品質へのこだわりと制作と宣伝チームの連携、そしてAIを用いた独自のマーケティング施策について、担当した田野と吉澤に聞きました。