「恋愛総量の最大化」を支えるエンゲージメント設計

ーVPoEとデータサイエンティストの一気通貫プロジェクトー

日本において、少子高齢化は重要な社会課題となっています。(株)タップルでは「恋愛総量の最大化」というパーパスのもと、データとテクノロジーによる課題解決に取り組んでいます。

タップルでは少子化の背景にある重要な一因を「結婚する人の数の減少」と仮説を立て、エンゲージメント向上による恋愛体験の向上に取り組んでいます。

本記事では、執行役員VPoEの髙橋とデータサイエンティストの新海が、少数精鋭体制で推進するPoCプロジェクトの進め方や、分析者から戦略パートナーへと進化するデータサイエンティストの新しい可能性について語ります。

Profile

-

髙橋 優介 (株式会社タップル)

2013年に株式会社サイバーエージェントに新卒入社。コミュニティサービスのバックエンドや音声配信や動画配信などのiOSアプリの開発に従事。その後、新規マッチングアプリを開発責任者として立ち上げた後、現在は株式会社タップルにて執行役員VPoEを務める。 -

新海 公章 (メディア統括本部 Data Science Center(DSC))

2023年に新卒入社。メディア統括本部 Data Science Center(DSC)に所属し、タップルに関する分析を担当。

少子化問題にエンジニアとして挑む

- パーパス実現への技術アプローチ

── 2人のバックグラウンドや役割を教えてください。

髙橋:2013年にサイバーエージェントに新卒入社し、バックエンドエンジニアからiOSエンジニアに転向後、新規立ち上げを担当していました。2018年にタップルに参画し、2022年にVPoE、2024年に執行役員に就任しました。現在は、タップル全体のプロダクトづくりに関わる戦略面の推進や、データを活用した事業成長に取り組む一方で、VPoEとしてエンジニア組織の統括も担っています。

新海:私は新卒でメディア Data Scienece Center(以下、DSC)に配属され、1年目から「タップル」の分析を担当しています。最初は有料プランの収益改善を目的とした分析を担当していましたが、2年目からBrazeを使ったプロジェクトを担当するようになり、髙橋さんと一緒にプロジェクトを進めています。

── タップルのパーパスに「恋愛総量の最大化」とあります。このパーパスに対してエンジニアとしてどのようにアプローチしているか教えて下さい。

髙橋:少子高齢化という社会課題の根底には生涯未婚率の上昇や婚姻数の減少といった課題が存在します。タップルではこういった社会課題の解決に貢献すべく「恋愛総量の最大化」というパーパスを掲げています。私自身も子供がいるのですが、自分の子供が20歳になる頃には、日本で生まれる子供が今よりずっと少なくなっているかもしれません。エンジニアとしても、子を育てる親としても、タップルのパーパスには共感するところがあります。

このパーパスのもと、エンジニアとして私たちが取り組んだのは、データ分析を通じて社会課題への本質的なアプローチを明らかにすることでした。前提として、出生率のデータを詳しく分析すると、結婚している人一人あたりが生む子供の数は、それほど減っていないことがわかります。

そこで私たちは、結婚する人の数自体が減っていることに注目しました。とすると、結婚する人を増やすことができれば、子供の数も自然と増えるという仮説を立てました。

新海:「恋愛総量の最大化」の実現のために、キーとなるのがデータの適切な利活用です。そこで、データサイエンスの活用領域を広げることにしました。

それまでのデータ分析は、単発の依頼ベースがほとんどでした。「これが知りたいから分析してください」「この数値を出してください」といった関係性だったのです。データサイエンティストは分析結果を提供するだけで、それがどう活用されるかまでは関与していませんでした。

所属するDSCとしても、タップルではレコメンド機能や収益改善など、わかりやすい領域にしかデータサイエンティストが関われていませんでした。

髙橋:タップルとしても、ユーザーがどのように恋愛体験を積み重ねていくかという、ユーザー体験の本質的な部分に踏み込みたいと考えていました。そのためには、データ分析を単なる作業ではなく、事業戦略から一緒に考えるパートナーシップが必要でした。

従来のビジネスモデルは広告で認知してもらい、アプリを使ってもらうというものでしたが、「恋愛総量の最大化」という観点で見ると大きな課題がありました。アプリを使い始めてもすぐにやめてしまったり、使い方がわからずにやめてしまうユーザーが多く、恋愛体験につながる前に離脱してしまっていたのです。

新しくお金をかけて顧客を獲得するよりも、既存ユーザーが継続的に恋愛体験を積めるよう直接コミュニケーションを取ることで、コスト削減しながら「恋愛総量の最大化」につなげられると考え、エンゲージメント向上に注力することになりました。

失敗から学んだユーザーアプローチの本質

- 2人で始めた高速検証サイクル

── プロジェクトをスタートして最初にやったことと、そこから見えてきた課題について教えてください。

新海:プロジェクトに参画して最初に取り組んだのは、現状の整理でした。タップルには多様なユーザーがいる中で、どのようなユーザーが継続的にアプリを使い、実際に良い出会いを体験しているのかを分析しました。ログイン頻度、マッチング率などの指標を詳細に分析し、どこがボトルネックでどこに注力すべきかを明らかにしていきました。

データ分析の結果、真剣に恋愛を考えているものの、アプリの効果的な使い方がわからずに離脱してしまいそうなユーザー層に注力する戦略を決定しました。ただし、最初から効果的なアプローチができたわけではありません。

実は最初に試したのは、一定期間以上ログインしていないユーザーへのアプローチでした。「離脱してしまった人を戻せば数字が改善するはず」と考えたのですが、想定と全く異なる結果でした。長期間離脱している人はプッシュ通知をしてもなかなか戻ってこない一方、「タップル」で恋活しようと思って戻ってきてくれる人はプッシュ通知を送らなくても自然に戻ってくる傾向があります。

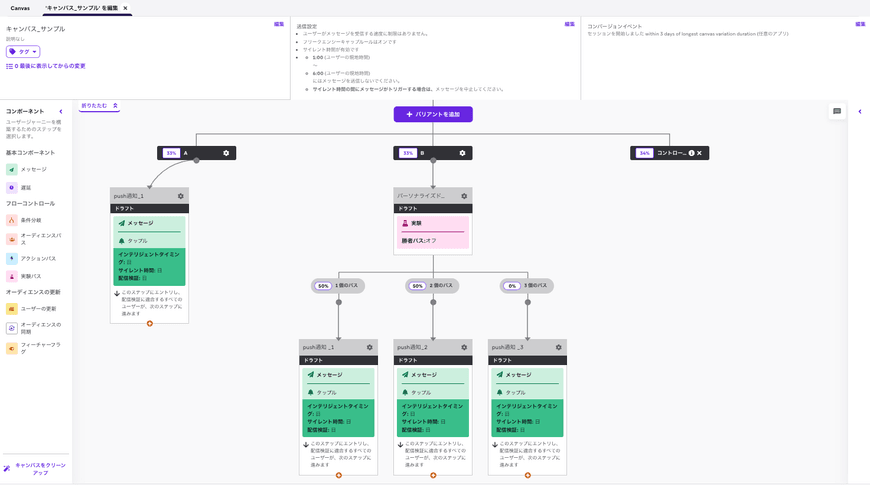

この失敗から学んだのは、完全に離脱したユーザーではなく、まだ使ってくれているけれど効果的な使い方ができていないユーザーにアプローチする方が効果的だということです。そこで導入したのがBrazeというマーケティングツールです。

髙橋:Brazeを選んだ理由はいくつかありますが、最も大きかったのはデータ連携のしやすさでした。タップルではSnowflakeをデータウェアハウスとして活用しており、Brazeも同じくSnowflakeを基盤としているため、データの同期や参照が非常にスムーズに行えました。新しいツールに都度データを移行する必要がなく、既存のデータ資産をそのまま活用できるという点で、技術スタックとしての親和性が非常に高かったんです。

また、施策の仮説検証をできるだけスピーディに回すため、関係者を最小限に抑えることも意識しました。ネイティブアプリやバックエンド側の改修が必要な構成では、職種をまたいだ調整が都度発生し、意思決定や実行までのスピードが落ちてしまいます。そこで、Snowflake経由でBrazeに直接データを連携し、SQLベースで施策を完結できる構成を採用しました。

この設計により、仮説の立案から施策実行、効果測定までを少人数で一貫して進められる体制が整い、プロジェクト全体の推進力につながっています。

さらに、Braze自体も直感的なUIを備えており、施策実行のハードルが非常に低い点も魅力です。「こんな施策を試してみたい」という仮説がそのままプッシュ通知として実装され、効果検証までを一連の流れで進めることができます。

新海さんが自ら仮説を立てて施策を打ち、検証まで進められていることは、従来の「分析を依頼される側」にとどまらないデータサイエンティストの役割を大きく広げてくれていると感じています。

新海:一般的には「分析結果をレポートで提出して終わり」というケースが多いのですが、このプロジェクトでは検証サイクル全体を担当できています。自分で考えた施策の効果を直接確認し、次の施策につなげられることは非常にやりがいがあります。

髙橋:現在はユーザーの継続利用が改善していますが、最終目標は出会いから結婚まで導くことです。

単にログインしてもらうことが目的ではなく、ログインした後にアプリをたくさん使ってもらい、パートナーを見つけて交際し、結婚してもらうことを目標としています。そのためにはプッシュ通知だけでなく、アプリ内での画面表示や様々なコミュニケーション手段を広げていく必要があると考えています。

── 2人という少数精鋭で効率的な検証を行う上で、何か工夫した点はありますか?

髙橋:まず前提として、2人体制というのは一般的ではありません。企画と分析が分業されることが多い中、私たちはデータサイエンティストが企画にも踏み込むことで、意図と実行が直結した検証体制を実現しています。 組織全体がフラットで裁量を持てていることもあり、仮説立案から実行・改善までを高速に回せる環境が整っているのも大きな強みです。

そこで重視したのが、データ分析の専門知識がなくても意思決定できる環境を作ることでした。例えば「開封率がXX%を下回ったらその施策は停止」「クリック率がX%を上回ったら配信頻度を増やす」といった明確な判断基準を設定しました。最近ではPMもプロジェクトに加わり、データサイエンティストが不在の場面でもPMが主体となって仮説立案からA/Bテスト、意思決定まで回せる体制が整いつつあります。

具体的には、リアルタイムでプッシュ通知の効果を可視化するダッシュボードを構築しました。「プッシュ通知の開封率」「アプリ復帰率」「ユーザーセグメント別の反応率」などが一目で分かるようになっています。これにより、データ分析の専門家でなくても「この施策は効果が出ているから継続しよう」「この文言は反応が悪いから変更しよう」という判断ができるようになりました。

現在はチーム人数も拡大し、「20代前半の女性にはこんなアプローチが良いのでは」「マッチング後のメッセージが続かない人にはこういう提案はどうか」といったアイデアを出し合える体制にしています。2人という小さなチームだからこそ、必要なスキルが集約され、スピーディな意思決定から始めて、効果的にスケールできたのだと思います。

── PoCから始まったプロジェクトがここまで大きくなってビジネスに直結するマーケティング連携まで発展するのは夢がありますね。

髙橋:このプロジェクトは、以前から構想として温めていたもので、まずは小さな検証から始まりましたが、「恋愛総量の最大化」という大きな目標に向けて着実に成長してきました。

適切なツール選定で重要なのは「捨てられるように作る」ことです。特定のツールに依存しすぎると、将来の技術的負債になりかねません。Brazeを現在使っていますが、もしそのサービスが使えなくなっても事業継続できるよう、コアとなる部分は自社で構築しています。

社会課題解決という長期的な取り組みだからこそ、「捨てやすくする」という考え方を大切にしています。技術は変わっても、「恋愛総量の最大化」という目標に向かって継続的に改善していける基盤を作ることが、エンジニアとしての責任だと思っています。

分析者から戦略パートナーへ

- 求められるデータサイエンティスト像

── 新海さんの描くキャリア観で、理想的なデータサイエンティスト像を教えてください。

新海:分析だけができる人ではなく、事業に入り込んで事業戦略を理解し、事業にどのような課題があるのかを発見できる人を目指しています。例えば今回のプロジェクトでも、単に「プッシュ通知の開封率を上げる」のではなく、「恋愛総量の最大化のために、どのようなユーザーにどんなタイミングでアプローチすべきか」という事業課題から逆算して仮説を立てて施策を実行し、分析するという一連の流れができる人を求めています。

髙橋:タップルやDSCとしても、まさに新海さんがやっているような、プロジェクトの戦略を決めて、その中で施策を回していくような動きができる人を増やしたいと考えています。

── データサイエンティストとして事業価値を最大化するために、どのような視点や働き方を心がけているのでしょうか?

新海:仕事をしていく中で常に「この分析結果がユーザーの恋愛体験向上にどうつながるのか」「事業の成長にどう貢献するのか」を意識していました。

例えば収益改善のための分析をする際も、単に「このプラン設定が最適です」で終わるのではなく、「このプラン設定によってより多くの人が真剣に恋愛に向き合えるようになり、結果的に恋愛総量の最大化につながる」という事業価値まで考えて仕事を進めていく中で、自然とビジネス視点が身についたと思います。技術的なスキルアップも重要ですが、それをいかに社会課題の解決につなげるかという意識を持ち続けることが大切だと思います。

髙橋:単純に「この数値を分析してください」と依頼してアウトプットを出してもらう関係ではなく、「恋愛総量の最大化のために一緒に考えていこう」という環境を作れたのが良かったと思います。そういう環境の中で新海さんがメキメキと成長していくのを目の当たりにしました。

依頼する側も100%正解がわかっているわけではないので、「もともと何を改善したかったんでしたっけ?」「ユーザーのどんな課題を解決したいんでしたっけ?」というところから一緒に考えてもらった方が、アウトプットの質が良くなります。

新海:データサイエンスで最も面白いのは、「そもそも何を実現したいんでしたっけ?」という根本から一緒に考えられることです。例えば高度な機械学習を検討する過程で、実はシンプルなルールベースのアプローチが最適解だったと気づくこともあります。それも含めて技術選択の醍醐味だと思います。

髙橋:最新の技術を追求することも素晴らしいですし、それが恋愛や結婚という人生の重要な局面における課題解決につながった時の喜びは格別です。事業のため、ユーザーのためという明確な目的があるからこそ、技術の可能性を最大限に引き出すことができます。技術は手段として非常に強力で、それを社会課題解決に活かせる環境があることで、エンジニアとしてのやりがいも大きくなると感じています。

── 最後に、データとテクノロジーで社会を変えたいと考えている方々へのメッセージをお願いします。

新海:タップルでは「恋愛総量の最大化」という明確なパーパスのもと、自分たちの分析や施策が直接的に誰かの人生を豊かにする可能性があります。技術的なスキルを磨くことも大切ですが、それを社会課題の解決にどう活かすかを考えられる環境で一緒に働けるのは非常にやりがいがあります。

髙橋:データサイエンスの世界では、技術の進歩が目覚ましく、新しい手法やツールが次々と登場します。しかし、本当に大切なのは「何のために、誰のために」その技術を使うかです。タップルには恋愛や結婚という人生の根幹に関わるサービスを通じて、日本の未来に貢献したいという想いを持った仲間が集まっています。

データとテクノロジーで社会を変えたいと考えている方には、ぜひ一緒に挑戦してもらいたいと思います。私たちと一緒に、「恋愛総量の最大化」を実現していきませんか。

記事を読んで興味をもった方は下記サイトもご覧ください。

・Data Science Center

・機械学習エンジニア/データサイエンティスト/データ基盤エンジニア職種紹介

・【タップル】バックエンドエンジニア

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生...

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生成AI普及戦略

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分ででき...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。