Women Tech Terrace 2025で考える「AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略~技術×ビジネス×教育 それぞれの視点から~」

先日開催した「Women Tech Terrace 2025」(参照:「女性エンジニアのための技術とキャリアのカンファレンス『Women Tech Terrace 2025』開催レポート」)で実施したパネルディスカッション「AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略~技術×ビジネス×教育 それぞれの視点から~」。

株式会社クラフター 小島舞子氏、ライフイズテック株式会社 讃井康智氏、特定非営利活動法人Waffle 森田久美子氏をゲストにお招きし、当社のTech DE&I Lead 神谷がモデレーターを務めました。こちらの記事では、活発な議論が交わされた当日の様子を、編集の上お届けします。

Profile

-

小島舞子氏

株式会社クラフター 代表取締役社長

企業内独自書類を参照できる安全な生成AIツール「Crew」とDX販促支援ツール「CraftChat」企画運営。2022年7月にマネックスグループにM&A。Women AI Initiative発起人。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)協議員。Newspicksプロピッカー。Forbes JAPAN Women In Tech 30。NPO法人Waffle ビジネス開発講座 指南役。『企業競争力を高めるための生成AI活用の教科書』出版(Gakken) -

讃井康智氏

ライフイズテック株式会社 取締役 最高AI教育責任者(CEAIO)

東京大学教育学研究科にて学習科学の世界的権威、故三宅なほみ教授に師事し、全国の学校での協調的・創造的な学びづくりを支援。 2010年にライフイズテックを創業。中高生向けプログラミング教育を累計約6万人に届け、世界2位の規模まで成長。 学校・塾向けの「ライフイズテックレッスン」や企業・自治体向けDX研修も提供。 文科省「教育データ利活用に関する有識者会議」委員、経産省 産業構造審議会「教育イノベーション小委員会」委員、NewsPicksプロピッカー(教育領域)なども歴任。 -

森田久美子氏

特定非営利活動法人Waffle ディレクター

NTTドコモに新卒入社後、ネットワークエンジニア・PMとして巨大データセンターの構築やアジア各国の通信キャリア向けネットワークコンサルに従事。米国法人で技術調査・新規事業開発ならびに業界団体との協働や政策提言を担当。帰国後に女性エンパワーメントサークル「LEAN IN DOCOMO」を共同設立し、人事部公認のもと約1,000人に研修の機会を提供。2022年よりWaffleに参画し、教育プログラムの統括やパートナー企業との協業、政策提言を担う。2024年、米国国務省International Visitor Leadership Program(IVLP)に選出。 -

神谷優

株式会社サイバーエージェント Tech DE&I Lead

Developers Connect室マネージャー 兼 ソフトウェアエンジニア

2008年新卒入社以来、複数のサービス立ち上げに携わる。2015年以降3度の育休を挟みつつ、定額制音楽配信サービスにてソフトウェアエンジニアとして、子ども向けプログラミングサービスにて海外開発部門責任者として長くtoC向け開発に携わる。2024年よりDevelopers Connect室長。 社外ではWomen Techmakers Ambassadorを務めるほか、Forbes Japan 「Women in Tech 30」2024にも選出。

ジェンダーギャップ指数118位の裏には、高等教育における女性比率という課題が

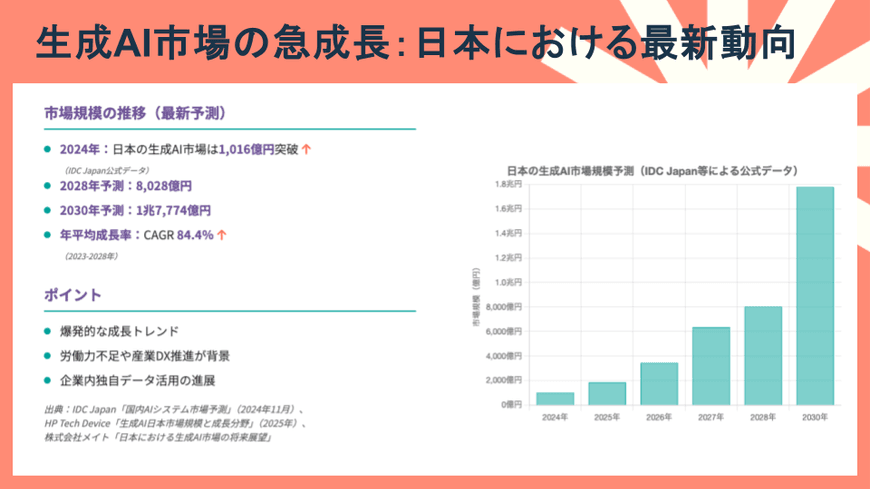

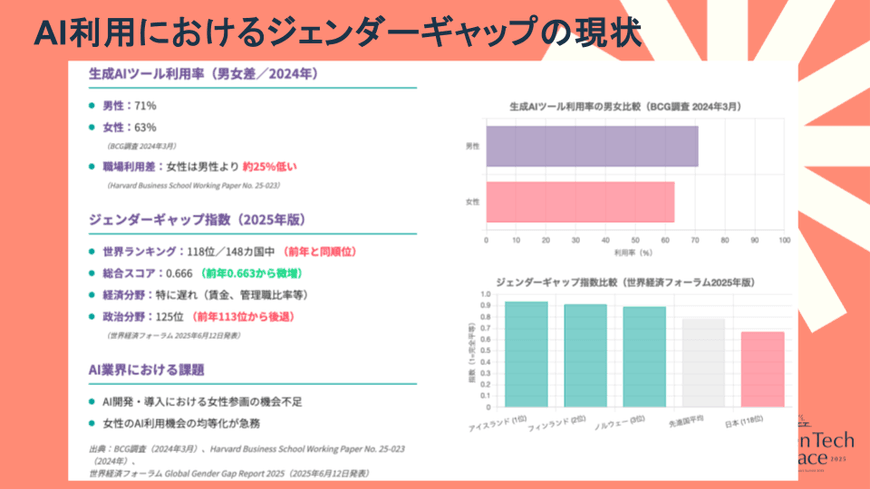

神谷:まずはじめに、日本における生成AI市場の動向とAI利用におけるジェンダーギャップの現状について、データを簡単にまとめました。こちらをご覧になって、みなさんいかがですか?

小島氏: 数多くの企業とお話していて思うのが、企業規模や業種で、生成AIの活用状況に大きな違いがあるということです。例えば最近の調査によると、国内の大企業では49.7%が社内にChatGPTなどの生成AIツールを導入しており、50-100人規模の中小企業では導入率が11%ほどに下がるという結果が見られます。

また、男女における生成AIの利用比率の違いについては、働く業種と時間に理由があるのではと推測しています。例えば女性比率の高い小売業界等では、業務においてAIが導入されていない事例が多くあると思います。また、OECDの生活時間 国際比較データでは、日本では無償労働の比重が女性に大きく偏っていることも指摘されていますし、特にケア労働で忙しいと言われている40-50代の女性がプライベートで生成AIを活用する時間を見出すのは、なかなか難しいのではないでしょうか。

讃井氏:2024年10-11月に全国大学生活協同組合連合会が実施した、第60回学生生活実態調査によると、2023年秋時点で46.7%だった生成AI利用者が、1年後には68.2%と大幅に増加したことが分かります。

また、東京都教育委員会が公表した「令和6年度『児童・生徒のインターネット利用状況調査』調査報告書」によれば、約3割の高校生が生成AIを自宅学習で利用したことがあるとのこと。小中学生の利用者数も伸びていますし、子供たちや大学生の方が生成AIを活用しているという逆転現象は、数値を見れば明らかだと思います。

森田氏: 私が特に気になったのは、日本におけるジェンダーギャップ指数が昨年と同じ118位だという点です。実は多くの先進国では大体女子のほうが大学進学率が高く、特に欧米ではその傾向が顕著なのですが、日本では女子のほうが低いんです。その点、他の先進国と比べると悪い方向に目立ってしまう実状がある。ジェンダーギャップ指数というと、どうしても政治や経済が悪いのではと思ってしまいますが、紐解いていくと教育にも課題があることが分かります。日本では、高度な高等教育に女性が少ないという大きな課題があるんです。

AI時代においても、変わらず必要とされる能力

神谷:少し話は変わりますが、自律型AIエージェントの台頭により、特にジュニアエンジニアをどのように育成していくべきか、そもそも採用基準をどう考えるのかといった点について悩む企業も多いと思います。

例えば、私はソフトウェアエンジニアとして新卒入社後、実装やテストなど一通りの開発業務を経験してきました。そうした経験は、AIのアウトプットを見極めるうえで今も活きていると感じています。

ただ同時に、過去のやり方に固執するエンジニアほど、今後は淘汰されていくのではないかという危機感もあります。これからのジュニアには、経験の有無よりも、AIと共に柔軟に学び続ける姿勢が求められるのではないでしょうか。どう育成すべきだとお考えですか。

小島氏: 例えば、計算機の時代にはそろばんの仕組みもある程度理解する必要があったかと思うのですが、現代となっては必ずしも必要なものではありませんよね。それと同じように、今後は今までエンジニアが担ってきた全工程を経験せずとも、よりクリエイティビティを発揮することに価値が置かれる時代がくると考えています。

コーディングだけでなく、仕様書の確認やコードレビュー、データクリーニングなどエンジニアには様々な業務がありますが、その中で最も苦手だったり時間を使いたくないものをAIに任せられるというのが今のフェーズではないでしょうか。AIが一番効果を発揮するのは、これまでの競争を平坦化するという点にあると考えています。例えば、これまでコーディングが苦手な人でも素晴らしいコードが書けるようになるとか。だから初心者にとってはあらゆるハードルが下がって、非常に良い時期だと思うんですね。

逆にシニアエンジニアの方々だと、よりクリエイティブな業務や、もっと注力したいと考えていた論文の執筆など、これまで時間がかけられなかったタスクにフォーカスできるタイミングだと思います。

讃井氏:教育現場で大規模言語モデル(以下、LLM)を使用することが、学生の学習にどのような影響を与えるのか調査した、ドイツとオランダの大学の共同研究( “AI Meets the Classroom: When Do Large Language Models Harm Learning?)が2024年8月に発表されました。この調査では、Substitutive Use(課題の解答そのものを LLM に生成させる利用) については学習トピック量は増えるものの、-7%理解度が下がったという結果が出ており、LLMが教育に有益なツールとなりうる一方で、その効果は学生の利用方法に大きく依存することが示されました。

そこで、基礎をどこまで学ばせるべきかという議論ですが、教育にも関わる点が大きく2つあると私は考えています。

1つ目は、従来通り基礎をきちんと理解することが大切であるという視点。解答そのものを 生成AI に生成させる利用だと、学習量は増えても理解度は下がるという研究結果も出ています。生成AIを利用しつつも、きちんと基礎を理解できる学習が重要です。その上で、AIを用いる新たな環境においても、高品質なプロダクトが生み出せるような生産工程に変えていく必要があります。

2つ目は、そもそもエンジニアとして熟達していく過程が変わるという視点です。これまでは基礎を徹底的に理解させた上で、ようやく「あなたはこういうものが作れますよ」という過程でした。でも、AIがすぐにアウトプットを生成してくれる現在においては、先にものがつくれて、コーディングやデザインの知識理解というものが、後からついてくる可能性もあります。少なくとも、熟達過程が変わる可能性があるという前提に、私たちは立たなければいけないということだと考えています。

小島氏: 問題解決能力や批判的思考といったスキルは変わらず必要だと思います。AIがどれだけのものを出力できたとしても、それらを鵜呑みにせずジャッジする能力は欠かせません。

讃井氏:AIを活用することで、エンジニアは開発業務のみならず、PdMやデザイナーの業務に関しても自律的に担うことができるようになると考えています。例えば、顧客に対してどんなプロダクトを作って、どういった課題を解決するのかと考えた際、エンジニアリングだけでなく、デザインや映像制作など他分野にも染み出していくことでしょう。一人で三役こなすような働き方ができる時代になっていくのではないでしょうか。

AIで大きく変わりつつある教育現場。私たち一人ひとりにできることとは

神谷:みなさんがおっしゃっている通り、今後は教育のあり方も大きく変わっていくことが予想されます。

讃井氏:私自身としては、やはり教育のゴールが変わるタイミングだと思っています。一問一答形式での知識ではなく、知識を構築していくことをゴールとする考え方に移り変わるのではないかと。カナダの教育学者 カール・べライターとマリーン・スカーダマリアが提唱した「知識構築共同体」という概念があるのですが、学習者自身がもっと自発的に探究し、新しい知識を作っていくまでに至る学習方法・学習環境・学習共同体を作っていこうとする考えなんですね。黙って聞くだけの一斉型の授業はもちろん、対話型のグループ学習であっても、教える側が計画した内容の中で考えているだけなので、学習者の可能性を抑制しているのではないかと彼らは言っています。

AI時代の面白さというのは、これまで以上に様々な情報にアクセスし、多くのアウトプットを作り出すことができる点にあると考えています。自ら知識を構築できる子供たちをどう育てていくのか、という方向に教育のゴールを向け、文科省が進めているプログラミング教育や総合的な学習(探究)の時間もさらにレベルアップしてほしいと願っています。

森田氏: IT教育の視点で考えると、自分が開発したもので社会にインパクトを与えたいと考えている子供たちにとって、今が本当に大きなチャンスだと思います。子供たちが自らリーダーシップを発揮し、社会を変えていく存在になるためには、教える側である我々がどういう存在であるべきなのか、しっかり考えていかなければなりません。

讃井氏:今、AIの導入により分かりやすく成果が上がっている教育分野というのは、英語教育なんです。例えばAIであれば、発音を細かく分析した上で即座に適切なフィードバックを送ることができる。これは膨大な音声データを学習しているAIだからこその強みです。先生だけに頼るのではなく、AIがアシスタントとして生徒一人ひとりをサポートする環境の方が、より良く学習が進むということが一つの結果として出始めています。

神谷: こうしてみなさんのお話を伺っていると、AI家庭教師のようなものが精度高く実現できるのか興味があります。というのも、自分の子供向けに試しに宿題サポートチャットボットを作ってみたのですが、励ましたりやる気にさせる声掛けはプロンプトやモデル選択で調整できるものの、まだまだ情報の正確性については課題が多いのが現状です。ですので、難しい課題に取り組んでいる時や親が手が離せない時に、話し相手になってもらうなど、あくまで伴走としての利用に留めています。

小島氏: おっしゃる通り、どこまでの情報をインプットしてアウトプットできているのかっていうのはモデル側でもすごく気を使っているところです。やはり子供の利用が多いので、モデル開発者は言葉選びには特に気をつけていますし、非常に優しい言葉遣いにしたりだとか。

もう1つ言えるのは、日々どんどんアップデートされていくので、みなさんが今利用しているAIが間違いなく一番悪いものだということです。

森田氏: 現状AIを利用していると、やはり利用者や開発者における女性の割合が少なく、多様な意見が反映されていないから、こういったアウトプットを出力するのかなと思うことが度々あるんです。こういったAIのジェンダーバイアスを防ぐには、中高生のうちから適切な範囲で教育現場で利用しておくことが大切だと感じました。

讃井氏:ただ、文科省のカリキュラム(学習指導要領)というのは10年に1度しか変わらないので、例えば高校のに正式に生成AIという言葉が入ってくるのは、なんと2032年のことなんです。教育に携わる方々だけでなく、この時代に合った教育とは何か、社会全体で考えていく必要があります。カリキュラム改訂にそこまでの時間がかかるのであれば、自宅で生成AIを体験する機会を提供するなど、各自で体験の場を用意しておかなければかなりの差がつくことになるのではと危惧しています。

神谷: まだまだお話いただきたいことがたくさんあるのですが、今回は、AIを切り口に、教育やビジネス現場でのプロフェッショナルな御三方をお招きし、AI時代における現状の課題や今後の展望についてたっぷりディスカッションすることができたと思います。現役エンジニアの参加者も多いので、今後のキャリアにおいて何かしらのヒントにつながっていましたら幸いです。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生...

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生成AI普及戦略

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分ででき...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。