女性エンジニアのための技術とキャリアのカンファレンス

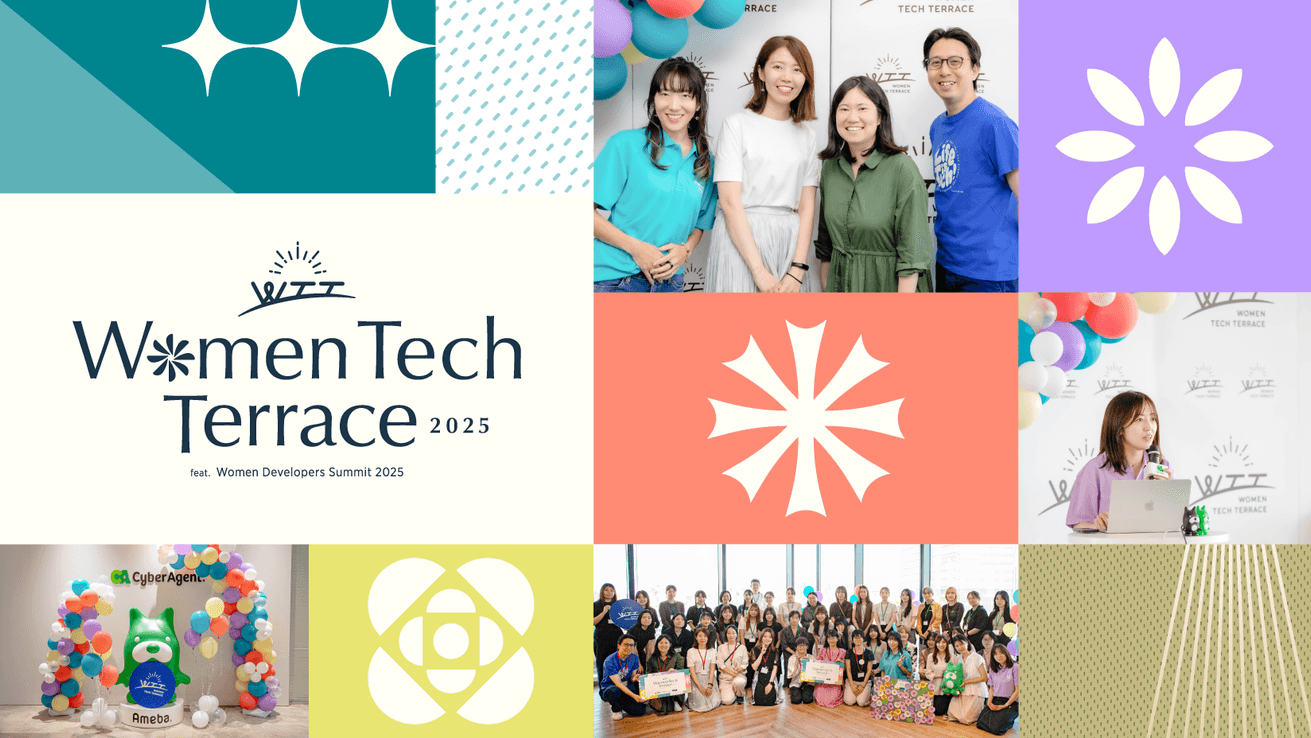

「Women Tech Terrace 2025」開催レポート

2025年6月28日(土)、今年で5回目となる「Women Tech Terrace 2025」を、翔泳社 CodeZine編集部が主催する女性ITエンジニアの学びと活躍を応援するカンファレンス「Women Developers Summit 2025」と共催いたしました。

昨年に引き続き「女性エンジニアが "長く自分らしく" 働くことを応援する」をコンセプトに技術やキャリアに関する様々なセッションのほか、「AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略~技術×ビジネス×教育 それぞれの視点から~」と題したパネルディスカッションをお届けしました。

こちらの記事ではたくさんの写真とともに、当日の様子をお伝えします。

“花開く” 瞬間が感じさせる、エンパワーメントや力強さをテーマに開催

当社では2023年1月に技術担当役員直下で「Tech DE&I プロジェクト」を発足し(参照:「多様性を受容する開発組織には、社会を変える力がある。『Tech DE&I プロジェクト』始動。」)、かねてより社外で女子学生へのIT技術・キャリア支援のプロボノに取り組んできた神谷が、Tech DE&I Leadに就任しました。当プロジェクトでは発足以来Community / Resources / Paperと3つの分科会に分けて様々な活動を推進しています(参照:「発足から2年、サイバーエージェントTech DE&I プロジェクトの今」)。

社内外におけるDE&Iコミュニティ構築のための活動を担うCommunityにおいて、最も注力している取り組みが「Women Tech Terrace」です。2019年の初開催以来、女性エンジニアを力強くエンパワーメントし、ロールモデルを可視化する機会を創出し続けてきました。

「Women Tech Terrace 2025」のテーマは「 “花開く” 瞬間が感じさせるエンパワーメントや力強さ」です。一人ひとりのエンジニアが持つ才能やキャリアが、それぞれの個性で美しく “花開く” 瞬間をイメージし、会場装飾やロゴデザイン、使用するスライドなどのクリエイティブなど細部に至るまで、色鮮やかな花々をイメージしました。

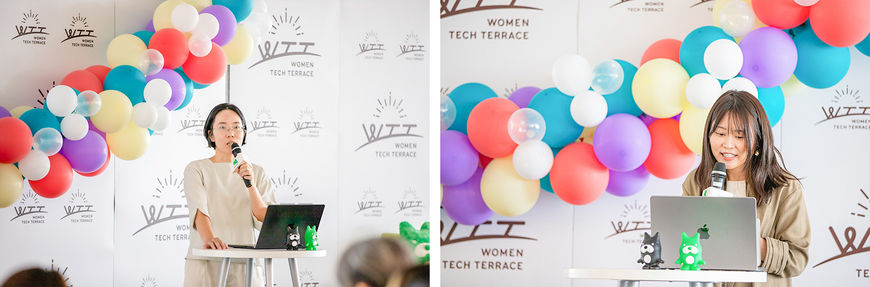

会場は今年も当社本社オフィスAbemaTowersのセミナールームです。色とりどりのバルーンや花で装飾し、参加者の皆様をお迎えしました。「Tech DE&I プロジェクト」メンバーのほか、社内の様々な取り組みやイベントを推進する「事業推進室(通称 推進ズ)」、社内の技術コミュニティを活性化するなどDevRel活動を担う「Developers Connect室」、有志の社員が運営を行いました。

また、会場限定の特別企画として、WebARアプリとプリントシール機アプリを用意しました。大学におけるゼミや研究室のように、興味関心のある研究テーマを軸に社員が集まり、研究テーマに沿って活動を行う「CAゼミ」のxRギルドが開発したものです。WebARアプリでは、会場を写すとイベントコンセプトに合わせたバルーンや花火が飛び交うなどの華やかな演出に、あちこちで笑顔が見られました。また、プリントシール機アプリを利用して参加者同士が撮影やスタンプ、落書き機能を楽しみ、新たな交流が生まれているようでした。

2025年4月より「Tech DE&I プロジェクト」サブリーダーとしてジョインした新しい未来のテレビ「ABEMA」でエンジニアリングマネージャーを担う茅野の開会挨拶の後、株式会社翔泳社 CodeZine編集部 近藤 佑子氏による基調講演「あなたの声を届けよう! 女性エンジニア登壇の意義とアウトプット実践ガイド」が行われました。社内外で50回以上のカンファレンス運営に携わった近藤氏。CodeZine編集部が主催する「Developers Summit」から派生した「Women Developers Summit」に込めた想いや、AI時代の新たな学び方について詳しくお話いただきました。

様々な変化に向き合いながら、エンジニアとして活躍し続ける登壇者たち

特定非営利活動法人Waffle カリキュラム・マネージャー 鳥井雪氏による「社会の中のわたしの技術ー自分の地図の描き方」では、AIの発展により今後のキャリアに不安や課題が生じたとしても、 “自分の技術の地図” を描くことによってそれらを乗り越えられるとし、その道筋づくりを解説いただきました。

続いて、「AIを活用したゲーム開発支援:SGE AI戦略本部の取り組み」と題したLTでは、当社ゲーム・エンターテイメント事業部 AI戦略本部に所属するML/DSエンジニア 髙橋ともみが、同事業部でのAI活用推進に取り組む新設横断組織での開発事例や、ファーストペンギンとして飛び込んだ感想を振り返りました。

株式会社ゆめみ あかつき氏による「私が変えてきたこと、変えなかったこと」では、エンジニアとして様々な変化を経験してきた中で、それらにどう向き合ってきたかお話いただきました。当セッションでは2度の転職にフォーカスを当て、当時どのように考え行動に移してきたのか伺うことができました。

また、「変化に対応して紡ぐキャリア」と題したセッションでは、株式会社ZOZO wiroha氏が登壇。社会人生活約15年の間に4回の転職を経験し、エンジニアやPM、技術広報など様々な職種を経て感じた “変化をチャンスに変える” 考え方をお話いただきました。

「オペレーション業務の属人化解消へ!『ABEMA』のDXチャレンジ」では、同プロダクトにてDX Promotion Teamの立ち上げを担った髙峯明日希が、「ABEMA」の業務の標準化と改善文化の醸成を目的に、業務プロセス可視化手法であるBPMNとBPMSを導入した事例を紹介しました。属人化による混乱や引き継ぎ困難といった課題に対し、タスク自動化やKPIの可視化を通じて解決を図った取り組みが語られました。

最後のセッションは「これまでのエンジニア人生からOperation Designで見つけた『ちょうどいい』技術との付き合い方」です。株式会社メルカリ 白川みちる氏が、これまで多様な変化と共に歩んできたエンジニア人生において、時に壁を感じながらもどのように向き合い、乗り越えたのか伺うことができました。

女性エンジニアの共感に包まれた懇親会

その後、「AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略~技術×ビジネス×教育 それぞれの視点から~」と題したパネルディスカッションを行いました。株式会社クラフター 小島舞子氏、ライフイズテック株式会社 讃井康智氏、特定非営利活動法人Waffle 森田久美子氏をゲストにお招きし、当社のTech DE&I Lead 神谷がモデレーターを務めました。パネルディスカッションについての詳しい内容は別記事にてお届けいたします。

パネルディスカッション終了後は別フロアに移動し、懇親会を開催。乾杯のご挨拶では茅野より、たくさんの刺激や学び、そして共感にあふれた一日となったことに触れつつ、貴重なご登壇の機会を提供くださった皆さまへの心からの感謝の言葉を述べました。

参加者の皆様からは「エンジニアとして働いてみたいと考えていたが、実際に女性エンジニアから様々な働き方があることを聞けて、今後の参考になった」や、「ライフステージの変化を迎えてエンジニアとしてのキャリアに悩んでいたが、みなさんからたくさんのパワーをもらえた」といったありがたいお言葉の数々をいただきました。運営メンバー一同、当カンファレンスが女性エンジニアをエンパワーメントできたことを改めて嬉しく感じました。

当社では今後も「Tech DE&I プロジェクト」における様々な取り組みを通して、IT業界ならびに当社の開発組織におけるジェンダーギャップ解消に積極的に取り組んでまいります。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。