偶然を科学する─R&D組織におけるイノベーション活性化を経済学でデザイン─

イノベーションは、時に些細な偶然の出会いから生まれます。しかし、大組織になるほどその“偶然”は生まれにくくなりがち——。当社のAI Labでは、R&D組織におけるイノベーションの持続的創出を目指し、経済学の知見を応用した「AI Lab Project Matching」という新たな仕組みを導入しました。“設計された偶然”で関係性を耕す、未来志向のR&D運営。その最前線を紐解きます。

企業が抱える「偶然の出会い」の難しさ

近年、社員が専門性を最大限に発揮できるよう、企業では適材適所の最適化が進められています。当社のAI Labも例外ではありません。しかし、こうした「最適化」が進むほど、社員は自身の領域に没入しやすくなり、イノベーションのきっかけとなる"まったく異なる視点が交わる瞬間"—つまり「偶然の出会い」—が、組織の拡大とともに自然には起こりにくくなっていきます。

一方で、成長や変化のスピードが著しいAI業界においては、既存技術の維持や改善だけでなく、新たな"着想"を生み出し続けること自体が事業戦略そのものです。

そこで、私たちAI Labでは「偶然の出会い」をデザインする仕組みを作り、R&D組織の持続的なイノベーション創出を目指す挑戦を行なっています。

松木 一永(AI Lab 経済学チーム)・竹浪 良寛(AI Lab 経済学チーム)・冨田 燿志(AI Lab 経済学チーム)・岡本 大和(AI Lab AI Strategy & Planning)・森脇 大輔(AI Lab 経済学チーム)

イノベーションを呼び込む“設計されたセレンディピティ“

ここ数年、先進企業の間で注目されているのが「設計されたセレンディピティ(Designed Serendipity)」という考え方です。セレンディピティとは、「思いがけない偶然の出会いから価値が生まれる現象」。これをあえて組織の中に仕掛ける——例えば、部署をまたぐオープンなオフィス動線、ランダムにマッチングされるランチイベント(シャッフルランチ)などがその実例です。

しかし制度をつくるだけでは、“交流の場”が形骸化したり、参加者同士の心理的な壁は破れなかったりします。当たり障りのない会話で終わってしまい、イノベーションの土壌づくりにはほど遠いという課題。その一方で、本当の「偶然」に全面的に委ねれば組織的な競争力の源泉にはなりません。

セレンディピティとは本来、意図しない出会いの中で価値が発見される現象であり、それを制度として再現可能にするには繊細な設計力が求められます。

このジレンマである「計画と偶然」「自発性と押しつけ」をどう越えていくか。ここに、私たちの新たなチャレンジの原点がありました。

経済学を応用した「AI Lab Project Matching」は何を変えたか

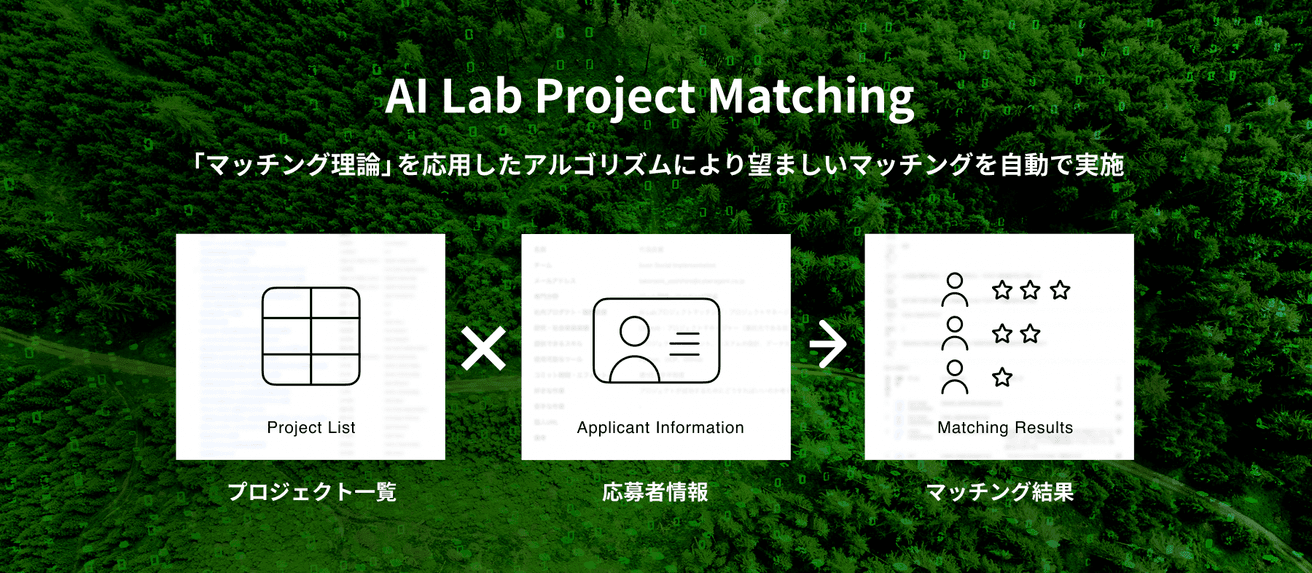

こうした偶然任せの出会いと、組織が望むイノベーション推進の狭間を埋めるべく、経済学的なメカニズムとロジックを持ち込んだのが「AI Lab Project Matching」という仕組みです。

「AI Lab Project Matching」は独自のプラットフォーム上で、社内で公募されたさまざまな研究プロジェクトに対し、「このテーマに関われるなら力を貸したい」と自発的に手を挙げることが可能です。それぞれのプロジェクトオーナーも「この領域に強い人、こういう視点の人と組めたら」というリストを提示します。

お互いの希望が交差したところで“マッチ”が成立する——そこに強制感はなく、ダイナミックかつ納得感の高い新しい関係が芽生えます。

実際にこの仕組みを運用した結果、私たちのAI Lab(約100名規模)では初回で登録されたプロジェクト件数は33件、応募者は19名で全員がプロジェクトとマッチしました。これは運営も予想しなかった高い参加率です。また、プロジェクトオーナーが「ともに進めたい」とアプローチすることで、従来の“進捗共有会”とは全く異なる熱量と心理的な距離感が生まれました。

実際に、行動経済学とセンシングツールを融合させたシステムの開発、自然言語処理をマッチングに応用させる取り組みなどプロジェクトの幅は多岐に渡り、現在進んでいます。

本制度は、単なる社員同士のマッチングイベントではありません。ノーベル経済学賞も受賞した「マッチング理論」を応用し、研究者一人ひとりの“選びたい気持ち”と、プロジェクト側の“こういう人と組みたい”という双方の希望を、アルゴリズムによって最適な組み合わせに導いています。

特筆すべきは、この「選び合う」経験自体が研究者のモチベーションを強く刺激したことです。「自分が選ばれた」「やってみたいと言ってもらえた」というこの実感は、日々の業務や既存プロジェクトでは得られにくい新鮮な自信や挑戦意欲に直結しました。いわば、偶然のようでいて“選ばれたから始まる偶然”を、明確な制度として再現できたのです。

しかも「AI Lab Project Matching」で成立した多くのコラボレーションは、単なるスキルの補完関係ではありません。「この人となら何か面白いことが起きそう」という直感や期待、いわゆる弱いつながり(Weak Ties)がイノベーションの契機となっており、まさに社会学の知見も裏付けとなりました。

AI Labでは2016年以降、約10年にわたり経済学の研究に注力しており、その一環として培ってきたマッチングアルゴリズムの研究開発と社会実装の知見が、「AI Lab Project Matching」にも応用されました。

組織設計に活かす新たな視点

今回の経験で明確になったのは、「出会いを仕組み化すること」こそがR&D組織に持続的な新陳代謝をもたらす、ということです。いかに個々の研究者が優秀でも、偶発的な出会いだけに頼っていたのでは、真の競争優位は築けません。選択の自由と自分で選びに行く場が常に用意されていること。これを両立する「制度設計力」が極めて本質的な競争力になりつつあります。

AI Lab Project Matchingはその第一歩です。今後は、組織の枠を超えた連携、継続的なリレーションシップ支援など、さらなる拡張の余地があるでしょう。さらに、生成AI等を導入することでプロジェクトオーナーがプロジェクト紹介をより応募者に魅力的に見えるようにサポートしたり、応募者を事前にパラメータ化することでパーソナライズされたオススメプロジェクトを提示し参加を後押しするなど、オーナーと応募者の双方の心理的負担を軽減する施策なども導入し、より自発的なエントリーをあと押しすことも見据えています。何より大切なのは、この仕組みを「やらされ感」のある制度にしないこと。選択の自由と、共創の可能性が両立する制度こそが、次世代のR&D組織の基盤となります。

偶然を超えて、関係性を育てる仕組みへ

イノベーションは決して偶然だけの産物ではありません。その萌芽は、日々丁寧に耕された「出会いの土壌」から生まれます。AI Lab Project Matchingの取り組みを通じて、私たちは改めてこの事実を実感しています。そして“偶然が起こりやすい仕掛け”を意図的に構築することで、組織の持続的な成長力を底上げできる——。この気づきは、R&D組織運営の常識すら書き換える可能性を持っています。

「偶然を待つのではなく、偶然が起きやすい土壌を耕す」。そのために、経済学の知見を用いながら、人の意志と組織の構造をつなぐデザインが求められていると考えています。

AI Lab Project Matchingは、まだ小さな一歩かもしれません。ただ、一度芽吹いた「出会い」の連鎖は、やがて大きなイノベーションの森を育てていくはずです。これからも、私たちは“偶然”を科学し、「出会い」をデザインしながら、より豊かな未来を拓く組織づくりに挑戦していきます。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

恋愛の非効率性と向き合うAIへ。「タップルAI」構想が描く、伴走型AIのあ...

恋愛の非効率性と向き合うAIへ。「タップルAI」構想が描く、伴走型AIのあり方とは

恋愛の非効率性と向き合うAIへ。「タップルAI」構想が描く...

新Developer Expertsが語る、バンディットアルゴリズムのさらなる可能性

当社には、特定の分野に抜きん出た知識とスキルを持ち、第一人者として実績を上げているエンジニアを選出する「Developer Experts制度」があります。AIを武器に、事業インパクトに直結する成果を出すエンジニアの育成をさらに強化すべく、AI Driven Development、AI Ops、AI基盤の3つを新たな注力技術領域として策定いたしました(参照:「2028年までに全社の開発プロセスを自動化する。サイバーエージェントAI活用のこれまでとこれから」)。

この度、AI基盤のバンディットアルゴリズムにおける初のDeveloper Expertsに選出された「AI Lab」所属の蟻生に、当技術の持つ魅力やさらなる応用の可能性、今後の自身の展望など話を聞きました。