サイバーエージェント流「子会社戦略」

ヒットを次々生み出すゲーム事業の世界への挑戦

2022年6月25日、サイバーエージェントのビジネスコース向けの大型イベント「CyberAgent Ventures Summit 2022」を開催しました。本イベントでは「挑戦」をテーマに、広告・エンタメ・新規事業など様々な領域において、これまでと今後の挑戦について、7つのセッションを実施。

この記事では、サイバーエージェント常務執行役員兼株式会社アプリボット代表取締役社長の浮田が、「世界進出を目指すエンタメ事業の挑戦」というテーマで行ったセッションの様子をご紹介します。

「昇りのエスカレーターに乗るべき」

エンタメ産業の中でも右肩上がりで伸び続けているゲーム市場

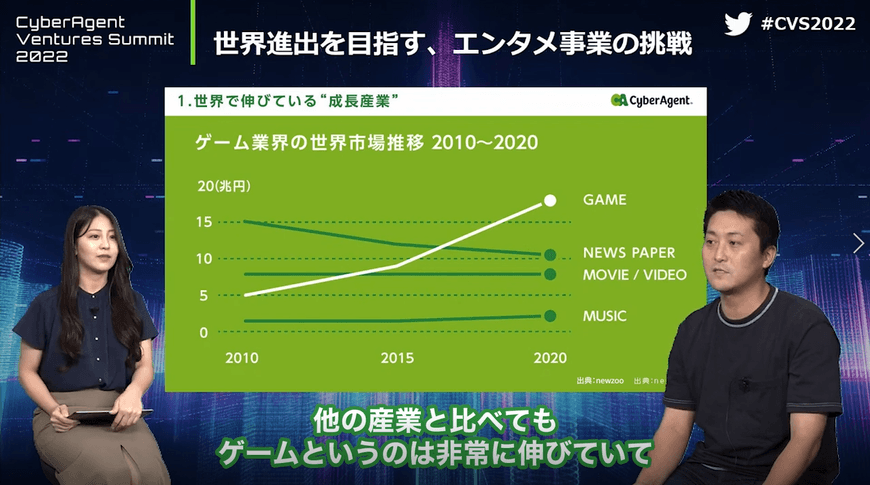

まず、ゲーム市場の全体感からお伝えしたいのですが、世界のモバイルゲーム市場は2021年時点で約10兆円と物凄く大きなマーケットに成長しています。さらに、その中でもアジアが市場No.1、と一番大きな市場となっています。

また、他のエンタメ産業と比べてもゲームは非常に伸びています。音楽では、アジア発のグループが世界で活躍したり、映画や映像もサブスクリプションサービスから世界でヒットする作品が増えるなど、音楽や映像などが伸びているという印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、実はエンタメ産業の中で唯一右肩上がりで伸びているのはゲーム市場です。

皆さんにぜひ就活で意識していただきたいのは、「昇りのエスカレーターに乗るべき」ということです。これは私が就職活動の時に現 常務執行役員CHOの曽山に言われた言葉なのですが、伸びている産業に身を置くことで自分のチャンスも増えたり、業績も伸びやすかったりするので、そういった意味でも昇りのエスカレーターに乗った方が(成果が出る)確率が高いということです。その言葉に納得して、サイバーエージェントを選んだのですが、実際にゲームは世界規模でたくさんのヒットコンテンツが誕生しているので、伸びている環境に身を置くというのは大事だと感じています。サイバーエージェントとしても、この伸びている波に是非乗っていきたいという想いで事業に日々向き合っています。

サイバーエージェント流

「子会社戦略」を取っている理由

サイバーエージェントのゲーム事業の特徴として、ゲーム事業に特化した10社以上の子会社が各社でゲームの開発を行っている「子会社戦略」が挙げられます。

なぜこの戦略をとっているかというと、理由は2つあります。

1つ目は、それぞれの現場に、より大きな裁量権を任せることで面白いゲームを作ることができると考えているからです。面白いゲームというのは、作っている現場がユーザーのことを徹底的に考え抜いているか、また現場が本当に面白いと思って作っているかという熱量の中から生まれるものだと思っています。

2つ目は、子会社ごとに独自の考えや強みを持ち、意思決定までのリードタイムを短くし、スピード感を持って作っていくというサイクルを回していくことがヒットタイトルが生まれる近道だと考えているからです。なぜなら、ゲーム市場全体を見渡しても、たった1つのゲームが全てのシェアを獲得するということがほぼないためです。RPGや音楽ゲームなど、一口にゲームと言ってもジャンルが幅広いため、子会社ごとに特徴の違う多種多様なゲームを作っていきたいと思っています。

また、子会社とはいえ会社という垣根を超えて柔軟に連携しており、例えば勉強会の開催や人員の流動性はもちろん、企画途中のものを別の子会社のプロデューサーに当ててブラッシュアップをするなど、グループ全体でシナジーを最大化させています。この戦略は特徴的で、サイバーエージェントのゲーム事業の強みと言えます。

そういった戦略をとりながら各社切磋琢磨してゲーム開発を行っており、グローバル展開するタイトルも増えてきましたが、これから更にゲーム事業全体で世界への挑戦を強化していきたいと思っています。

また、世界を見据えたゲームの創出だけではなく、ビジネスパートナーという面でもグローバルで事業を展開しておりまして、主に海外のゲームディベロッパーのお客様が日本でサービスを展開する際のパートナーとして、マーケティングやゲームの企画などのアドバイスや提案を行っています。サイバーエージェントは広告事業もあり、広告のノウハウがグループとして溜まっているため、グループシナジーが活きる事業としてこのような事業も展開しています。

私たちは「どうせやるなら大きく世界を変えるようなものを作りたい」という想いを少しでもお持ちの方とぜひ一緒に働きたいと思っています。一緒に大きな仕事をしましょう、お会いできる日を楽しみにしています。

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制...

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制作力とIP戦略

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL ...

-

3

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイ...

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方...

-

4

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

~専門学校HAL ・ サイバーエージェント特別講義レポート~

専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)で、サイバーエージェントによる特別講義「HAL卒業生が本音で話す ― ゲーム開発・制作に活きる学生時代の過ごし方」が実施されました。当日は3校合わせて約500名の学生が参加し、制作や進路についての質問が多く寄せられるなど、終始熱意溢れる講義となりました。

登壇したのは、いずれもHAL卒業生であり、現在はゲーム開発の最前線で働く3名。(株)アプリボット執行役員の大洞、3Dキャラクターアーティストの松田、(株)QualiArts 3D背景リードデザイナーの大井です。それぞれの学生時代の過ごし方や、現場での経験から得たリアルな学びをお伝えしました。

本記事では、その講義内容を「ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力” 」として再構成し、ご紹介します。