現場の声から生まれるゲームエフェクト改善 ー コア技術本部が実践するOSS駆動型R&D戦略

炎や氷の美しい描写、時間によって変わりゆく空の色、ぶつかると崩れる物体のエフェクト。ゲームの世界を彩る表現技術のクオリティは、現場からの「この世界観を表現したい」から生まれてきます。同時に、クリエイターが思い描く理想の表現と、開発リソースや検証コストとのバランスをどう取るかが、多くのプロジェクトで直面する課題でもあります。

そうした現場の要望を起点として、本当に使われる技術を開発していく。ゲーム・エンターテイメント事業部(SGE)のコア技術本部で、グラフィックスエンジニアとして「需要駆動型R&D」を実践する清原。技術書『HLSL シェーダーの魔導書 シェーディングの基礎からレイトレーシングまで』(翔泳社)の著者でもある彼が語るのは、誰もが使えるライブラリとして提供される技術開発の取り組みです。

Profile

-

清原 隆行 (SGEコア技術本部 グラフィックスエンジニア)

2022年 中途入社。レンダリングの基盤の開発を行いつつ、複数のプロジェクトでレンダリングのパフォーマンスチューニングや不具合修正を行っている。

『HLSL シェーダーの魔道書』著者が語る、使われる技術を作る意義

── 清原さんのゲームエンジニアとしてのバックグラウンドを教えてください。

2000年代初頭のPlayStation 2の頃からゲーム業界に入り、PlayStation 4まで約13年間、大阪でコンソールゲーム開発に従事していました。最初はグラフィックス専門ではありませんでしたが、キャリアを積む中でグラフィックスやチューニングの仕事を中心に担当するようになりました。

その後、家庭の事情で地方に移住し、専門学校でゲーム開発を教える職に就きました。生徒にグラフィックスを教えながら、2021年6月に『HLSL シェーダーの魔導書 シェーディングの基礎からレイトレーシングまで』という技術書を翔泳社から出版しました。その後、2022年9月にサイバーエージェントに転職しました。

── 当社を知ったきっかけは?

SNSのフィードに流れてきた「Graphics Academy」という育成プログラムを見たのがきっかけでした。「Graphics Academy」は無料で3Dグラフィックスを学べる育成プログラムで、成績優秀者には特別選考が得られるという施策でした。カリキュラムを詳しく見ると自分のスキルセットと非常にマッチしていたので応募しました。

現在のSGEコア技術本部のメンバーも、この「Graphics Academy」から採用された社員が多数います。「Graphics Academy」は初心者向けの講座だったにも関わらず、実際にはベテランの方もチャレンジしてくることが多かったようです。

私は専門学校にいたため現場から離れていましたが、アカデミーに参加すれば現場の知見も得られると興味をもちエントリーしました。選考では、技術書の出版やこれまでの経験が認められた事もあり、「Graphics Academy」には参加せずに直接採用のステップに進むことになり、入社に至りました。

── 今の所属部署ではどんな仕事を?

私が所属するSGEコア技術本部のミッションは、ゲーム・エンターテイメント事業部に属する各子会社の技術をつなぎ、技術交流と知見共有をより円滑にすることです。これを実現するために、私たちは2つのアプローチで取り組んでいます。

1つ目は、プロジェクトサポートです。開発中におけるグラフィックスの描画不具合やパフォーマンスの課題が発生した際の修正などでプロジェクトに参画します。その際にプロジェクトにおける実装方法やトラブルシューティングを吸い上げ、許可を得た上で他社への横展開やライブラリーとしての基盤化を進めています。

2つ目は、子会社からの要望に応じた技術開発です。「エフェクト制作を効率化したい」「パフォーマンスを向上させる仕組みがほしい」「統一感のあるビジュアル表現を実現したい」といった具体的なニーズに対して検証・研究(R&D開発)を行い、実用的なツールとして提供しています。

具体例として、SGEコア技術本部が公開しているOSS「NOVA Shader」はエフェクト制作用のシェーダーライブラリで、これは子会社で開発していたシェーダーをOSSとして作り直し横展開したものです。また、近日OSSとして公開予定の「Reso Dynamix」は別の子会社で作られた3DとUIの解像度を別々に設定できるハイブリッド動的解像度システムを基盤化したもので、今ではSGEの多くのタイトルで利用されています。

そして、私が開発した「Air Sticker」は、メッシュの表面にデカール(シールのような画像)を貼り付けるOSSです。Unity既存のデカール機能と比べて、よりスマートフォンゲーム向けの軽量なソリューションとして開発しました。このように、現場の具体的な需要から技術開発を行うことを重視しています。

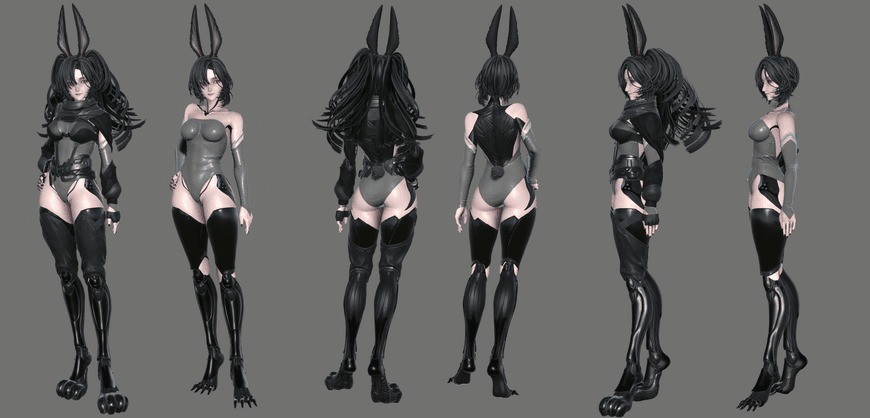

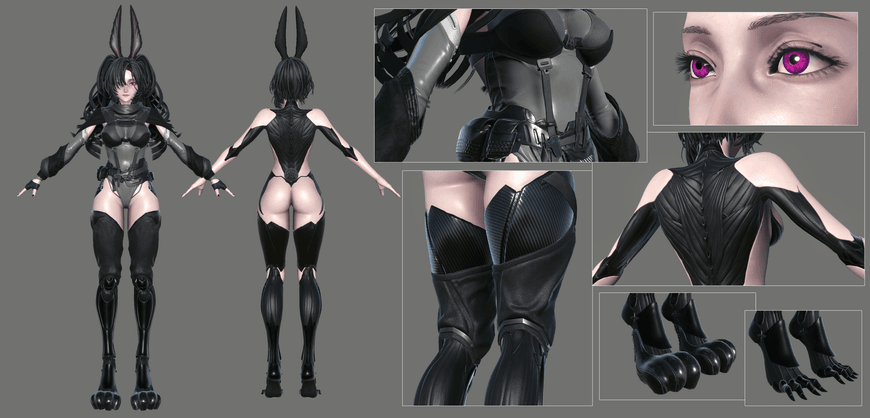

また、チーム全体で開発している、統合スタイライズドレンダリングシステム「Sirius」もあります。「Sirius」は幅広い表現が可能な多機能なキャラクターシェーダー、Hi-Z SSPRやGTAOなどの高品質なポストプロセスなどが提供されています。

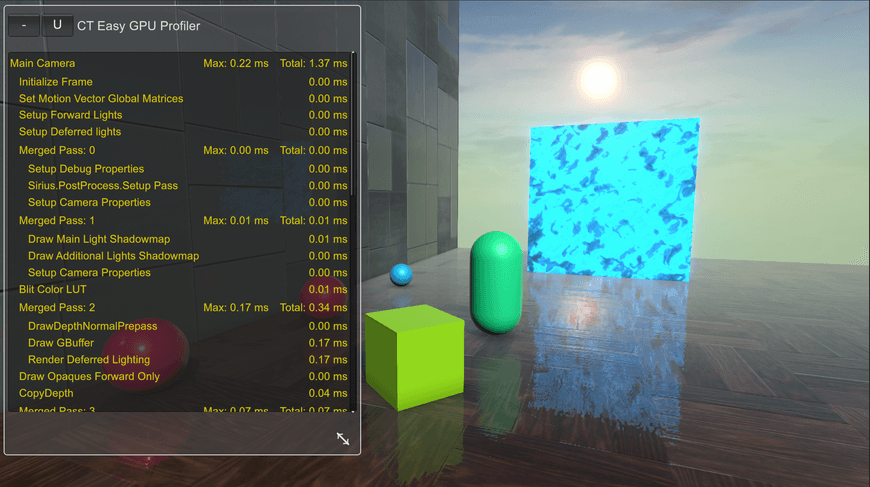

また、開発支援ツールも「Sirius」で提供しており、直近ではUnity 6のRender Graph環境で簡単にGPUの描画負荷を計測することができる「Easy GPU Profiler」の開発も行っています。これを利用することでAndroid端末などでもお手軽に各レンダリングパスの描画負荷を計測することができます。

「諦めていた表現」を解決する ー 現場の課題から生まれるR&D戦略 ー

── SGEコア技術本部で取り組んでいるR&D開発について教えてください。

これまでの「需要に応じた技術開発」に加えて、「2年後、3年後を見据えてゲーム・エンターテイメント事業部の作るゲームの品質を上げるためのR&D」も並行して行うようになりました。私たちのチームが現在取り組んでいるのが「Sirius Environment」です。これは、高性能化していく端末環境をベースに、空、雨、風などの高品質で再現性のある環境表現を実現するためのプロジェクトです。

このR&Dの起点となるのは、過去のプロジェクトで「やりたかったけれど諦めざるを得なかった表現」です。開発工数やコスト、技術的な検証に費やす時間などが原因で導入できなかった表現を、誰もが簡単に導入できて使いやすいライブラリとして提供することで、表現の選択肢や幅を広げています。

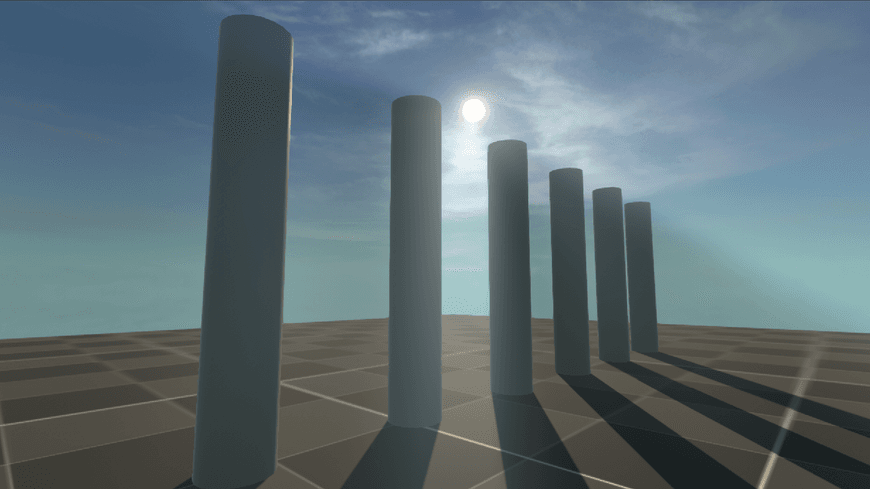

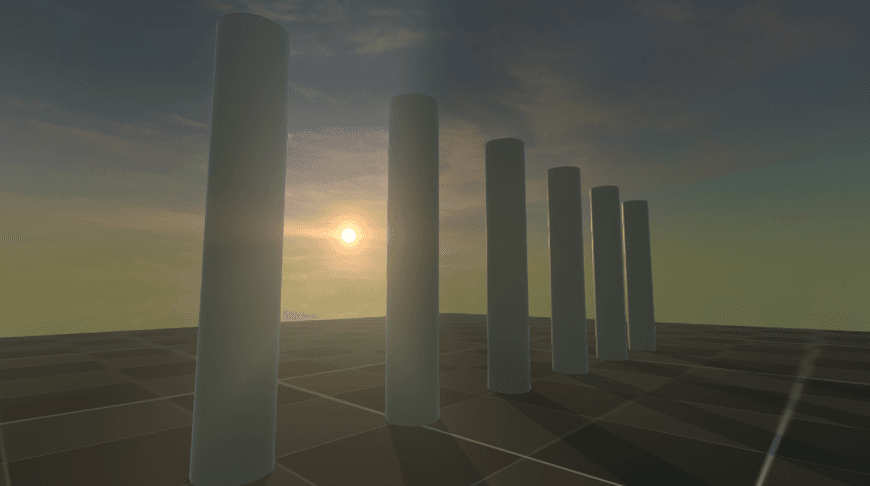

具体例として、過去の複数のプロジェクトでクリエイターから「時間帯によって変化する美しい空を表現したい」「雲が自然に流れるような空にしたい」といった要望が上がっていました。当時は、短期間で高品質な表現を作れるプロシージャル3Dモデリングの制作手法と、効率的な検証体制が整っていれば導入の見込みがありました。しかし、開発コストとスケジュールの制約から、まずは手早く確実に見せるために2Dの画像テクスチャをSkyBoxに設定するという対応になりました。

そこで「表現豊かな空の描画」ニーズを解決するために開発したのが「Procedural Sky」です。これは空をプロシージャルに生成するシステムで、リアルタイムの時間変更にも対応しており、誰でも簡単に導入できるライブラリとして提供できます。これにより、今後「空の表現」の要望が出た際に「すぐに使える選択肢」として活用できるようになりました。

開発効率を飛躍させる、AI活用の可能性

── 表現技術の他に、開発効率向上の別の取り組みも知りたいです。

表現技術の追求に加えて、コア技術本部では開発効率を高める取り組みにも力を入れています。

開発コストがかかる大きな要因のひとつは、ゲームの世界観と表現を一致させるためのルック開発です。ゲーム・エンターテイメント事業部では多彩な表現を実現するためにカスタムシェーダーを1から制作することが多く、それによって独自性を生み出せる一方、カスタムシェーダーの設定が複雑で工数が増えがちという課題もあります。

そこで注目しているのが、AIを活用したエフェクト制作支援です。例えばUnityエディタ上で「赤く燃える炎と上昇する煙のエフェクトを作って」と指示すれば、テクスチャやシェーダー、マテリアル、Particle Systemの調整まで自動で生成される、といった仕組みを検討しています。さらに「セルルック調に変えて」と入力すれば、その場でルックを切り替えて確認でき、チーム内でのイメージ統一や方向性決定のスピードが格段に上がります。

実現するには技術的なハードルも高いのですが、社内に蓄積されたUnityのマテリアルやテクスチャーデータを学習に活用できる強みがあります。AIが得意とするテクスチャ生成やノーマルマップ生成と組み合わせれば、強力な制作ツールとなることが期待されます。技術的な課題はUnityのParticle Systemとの連携ですが、十分解決可能な範囲だと考えています。

2年後に競争力となるR&D開発。

ゲーム開発サイクル高速化への挑戦

── ゲーム開発の長期化も課題にある中、開発生産性の向上についてはどう考えていますか?

制作フローの改善もR&Dの視野に入っています。直近で解決したいと考えている課題が、Mayaで制作したアセットをエクスポートしてUnityに取り込み、その都度動作確認するという手順の削減です。Mayaで編集した内容をリアルタイムにUnityで確認できるようになれば、ルック確認のプロセスが大幅に減り、効率化が期待できます。

さらに、AIを適切に使ってプロンプトを書くだけである程度のルックを作れるようになれば、技術の民主化が実現し、誰でもある程度の水準のものが作れるようになるでしょう。これらの取り組みによってゲーム開発のサイクルが早くなることが予想されます。2年後、3年後の競争力を考えると、今から準備を始める必要があると感じています。

── 今後の展望について教えてください。

技術開発において最も重要なのは、「使われる技術」を作ることだと改めて感じています。どんなに高度な技術でも、現場で使われなければ意味がありません。私たちSGEコア技術本部が目指しているのは、現場の課題を起点として、本当に必要とされる技術を先回りして用意することです。

これまでお話しした「Procedural Sky」や「ルックのスムーズな確認」などは、すべて現場から上がってきた「コストや工数の関係で、諦めていた表現」を解決するためのものです。「Procedural Sky」は既に複数のプロジェクトで導入検証が進んでおり、手応えを感じています。AIエフェクト生成についても、まずは小規模なプロトタイプから始めて、実際の制作現場でどの程度使えるかを検証していく予定です。

こうした地道な積み重ねを通じて、ゲーム・エンターテイメント事業部のゲーム品質向上と開発効率化の両立を実現していきたいと考えています。

── SGEコア技術本部では、一緒に働く仲間を募集中です。どういった方が求められていますか?

特に求めているのは、ゲーム開発経験があり、なおかつ開発環境の改善に興味のあるグラフィックスエンジニアです。エフェクト制作の効率化、シェーダー管理の改善、アーティストが使いやすいツールの開発など、クリエイターが本来の制作に集中できるような仕組み作りに取り組める方が理想的です。

現場で実際に困っている人たちの声を聞き、それを技術で解決していく。この地道な取り組みこそが、私たちSGEコア技術本部の存在意義だと考えています。一緒に新しい表現と開発環境を切り拓き、ゲーム制作をさらに前進させていきましょう。

SGEコア技術本部エンジニア募集

SGEコア技術本部ではエンジニアを募集中です。記事を読んで興味をもたれた方は、ぜひ下記のリンクからお問い合わせください。

・SGEコア技術本部 技術ブログ

・【カジュアル面談実施中】新規開発ライン大幅増

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...

-

2

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニ...

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニメの次代

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「...

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫

Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニメの次代

日本のアニメーション文化を未来へ繋ぐ──。この使命を掲げ、2025年10月に設立したアニメスタジオ「Studio Kurm(スタジオクーム)」。2026年1月にはクリエイター代表として亀田祥倫が参画し、ついに新体制が本格始動しました。

代表 岡田が目指すのは、クリエイターの価値最大化と、持続可能な創作の仕組みづくり。強力タッグで挑む、次世代のアニメスタジオの展望に迫ります。