圧倒的な成果を出し続けるために実践している3つのこと

Cyber Legendで共有されたナレッジを紹介

2021年10月のサイバーエージェントグループ全社表彰で社長賞を受賞し、執行役員副社長の岡本からも「良いチームをつくって、成果を出し続ける」と、チームビルディングにおいて高い評価を受けているのがインターネット広告事業本部で統括を務める蜷川です。

そんな蜷川が圧倒的な成果を出し続けるために実践している3つのことについて、常務執行役員CHO曽山が聞きました。※本記事は、2021年11月に開催した全社横断ナレッジ共有イベント「Cyber Legend」での対談内容を編集したものです。

「Cyber Legend(通称:サイレジェ)」とは

社内で活躍する社員のナレッジを部署を超えて全社で共有し、活用していくことを目的としたサイバーエージェントグループ横断のナレッジ共有イベントです。2021年7月に開催した20代限定のあした会議「YMCAあした会議」で決議され、11月に第1回目をオンライン形式にて開催しました。

Profile

-

蜷川親将 インターネット広告事業本部 統括

2009年サイバーエージェント新卒入社。 インターネット広告事業本部にてアカウントプランナーとして、人材、金融、メディア、エンタメなど大手広告主企業を担当。 2013年よりSEM領域の専門組織である第2本部を立ち上げ、現在はSEM領域に関わる全てのプロジェクトに従事。現在に至る。

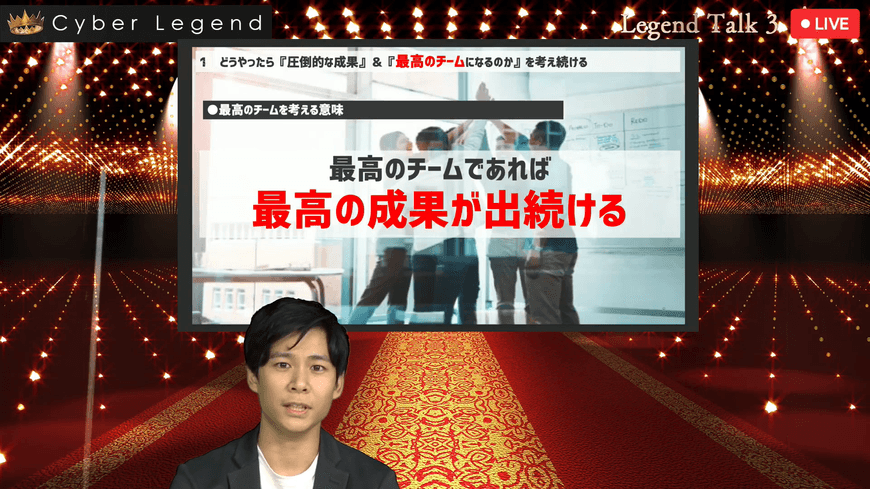

目標:どうすれば「圧倒的な成果が出る」&「最高のチーム(組織)になる」のかを考え続ける

曽山:「良いチームをつくって、成果を出し続ける」ために蜷川さんが大事にしている3つのことについて、聞いていきたいと思います。早速ですが、1つ目から教えてください。

蜷川:1つ目は、「どうすれば圧倒的な成果が出るのか、そして最高のチームになるのか」と、常日頃から考え続けることです。ポイントは「圧倒的な成果」と「最高のチーム」のどちらか一方ではなく、両方セットで考えていることです。

圧倒的な成果を目指す上で、まずは「成果=相対的なものである」と理解することが出発点です。ビジネスでは、他者と比較して初めて成果について定義ができると思っています。例えば、競合企業やマーケットの成長率以上に突出した成果を出すことができれば、すごい成果と言えますよね。一方で、自己ベストやここまでできれば合格のように内向きな基準だけで捉えると自己満足に浸りやすく、本当にすごい成果なのかはわからない。

競争環境など厳しい現実を理解した上で目指すべき成果を定め、狙いに行く覚悟が大事だと思います。

曽山:確かに。「最高のチーム」についてはどうですか?

蜷川:最高のチームを考える意味について先に触れておきたいのですが、成果だけを考えてしまうと、どうしても短期的になってくるんです。中長期で成果を出し続けようとすると、優秀な人やチームがいないと難しい。だから短期の成果に加えて、中長期に最高の組織をつくることを意識してます。

蜷川:では、どうやって最高の組織をつくっていくのかというと、「リーダーである自分がいないという前提で、組織を組み立てること」を念頭に置いています。

私は「一人ひとりの能力を最大限に引き出している組織」こそが、理想の組織だと思っています。だから現時点では仮に実力不足であったとしても、チームのメンバーそれぞれに、あえて一つ上の役割や役職の仕事の成果を求めるようにしています。すると、求められたメンバーは自分の役割の何かを後輩に託さないと回らなくなってしまうので、チームの中で自然と“期待の連鎖”が生まれるんです。全員の力が最大限引き出されて、能力も開花していく。まるでドミノ倒しのようなイメージです。

逆に陥りがちなのが、大事な仕事をリーダー自らがやり続けてしまうこと。それをやり続ければ、組織の中で新しいチャレンジや抜てきが生みづらくなって、結果として組織力の停滞を招いてしまいます。

「圧倒的な成果」と「最高のチーム」について、私は反復運動のように何度も繰り返し考え続けています。

戦略:分かりやすさに徹底的にこだわり続ける

蜷川:2つ目が「分かりやすさに徹底的にこだわること」。

シンプルで分かりやすいメッセージであるほどチームの力が結集されやすく、その分結果も出やすくなるんですよ。なぜなら、KPIを一つに絞ることで何をやるべきかという判断基準を全員で共有することができるので、決断と行動のスピードが上がって成果の最大化につながります。

逆にメッセージが複雑だと、メンバーも何をやればいいのかと判断に迷って組織の力が分散してしまったり、何かアクションをした後のフィードバックで何から伝えればいいのかと悩んでしまう。

曽山:意識するようになったきっかけとかあるの?

蜷川:以前CyberZの山内社長(現 サイバーエージェント 専務執行役員兼任)と一緒に仕事をさせていただいた時の経験ですね。

経営サイドでは戦略や数字についてかなり緻密に設計していたのですが、それをそのまま500名のメンバーに伝えるのではなく、ものすごくシンプルで分かりやすいキャッチーなスローガンに落とし込んで発信されていて。それをきっかけにメンバー全員が一致団結し、圧倒的な成果を出した姿を私も間近で見ていました。

特に大勢の人と関わるようなプロジェクトや大きい組織を率いるときこそ、この「分かりやすさ」というのが成果に直結する要素のひとつだと思っています。

曽山:わかりづらい例とはどういうもの?

蜷川:よくあるのがKPIやセンターピンを複数並べて、結局なにが大事なのかが分からないケース。リーダーとしてはすべて重要だからと悩んでしまうこともあると思いますが、それでは結局メンバーに伝わらないんですよね。

私もメンバーへのメッセージはできる限り、1つに絞るよう心掛けています。

実行力:自分の時間配分を決める(=優先順位)

蜷川:最後3つ目は、「自分の時間配分を決めること」です。最初に目標設定をするときに重要なのが、時間配分もセットで考えることです。私は優先順位をつけて、最も成果が出るであろうところに最大限時間を使うようにしています。

それを実現するために僕が取り入れている3つの習慣を紹介します。まず1つ目が半年に1回行っている「一人合宿」です。

曽山:一人でやってるの!?

蜷川:一人で黙々とやると思考が深まって良い機会になるんですよ(笑)。仕事・家族・友達・趣味など7つのテーマについて2泊3日で考えていて、自分がどういう風に今後生きていきたいのかという視点から優先順位を決めたり、テーマ毎の目標を決める機会にしています。

蜷川:2つ目が「プロジェクト合宿」です。仕事に関してさらに細かく振り返る機会として、3カ月に1回行っています。私の場合は大体15個ぐらいのプロジェクトに大別し、プロジェクト間での優先順位を付けたり、各プロジェクトの肝について考えたりしています。

蜷川:3つ目が「定例会議の見直し」です。現在の私のスケジュールを可視化すると、定例会議だけで週に15時間、およそ2日間分の時間を割いていることになります。5分の2と考えると、結構な割合ですよね。自分が参加する定例会議は管理するようにしていて、「この会議本当に必要か」「ミーティングの時間は適正か」というのは意識しています。

曽山:定例会議の見直しに関して、上位レイヤーの人ほど「捨てること」も大事だと私も思っていて。どれぐらいの頻度で見直しをしているの?

蜷川:月に1回は見直しています。止める会議もあれば時間を短縮したり隔週実施にしたりと、会議の内容に合わせて都度変えてます。

あと細かいのですが、翌週の自分の時間の使い方の配分をスプレッドシートに予め入力し、1週間終えたときにその通りできたのか、プロジェクト合宿で決めた優先順位の通りになっているかという振り返りも週次で行っています。

曽山:日常的に振り返って整理する時間を設けるのは、すごく大事だよね。皆さんも、蜷川さんが取り組んでいるアイデアを是非参考にしてみてください。今日はどうもありがとうございました!

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制...

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制作力とIP戦略

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL ...

-

3

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイ...

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方...

-

4

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

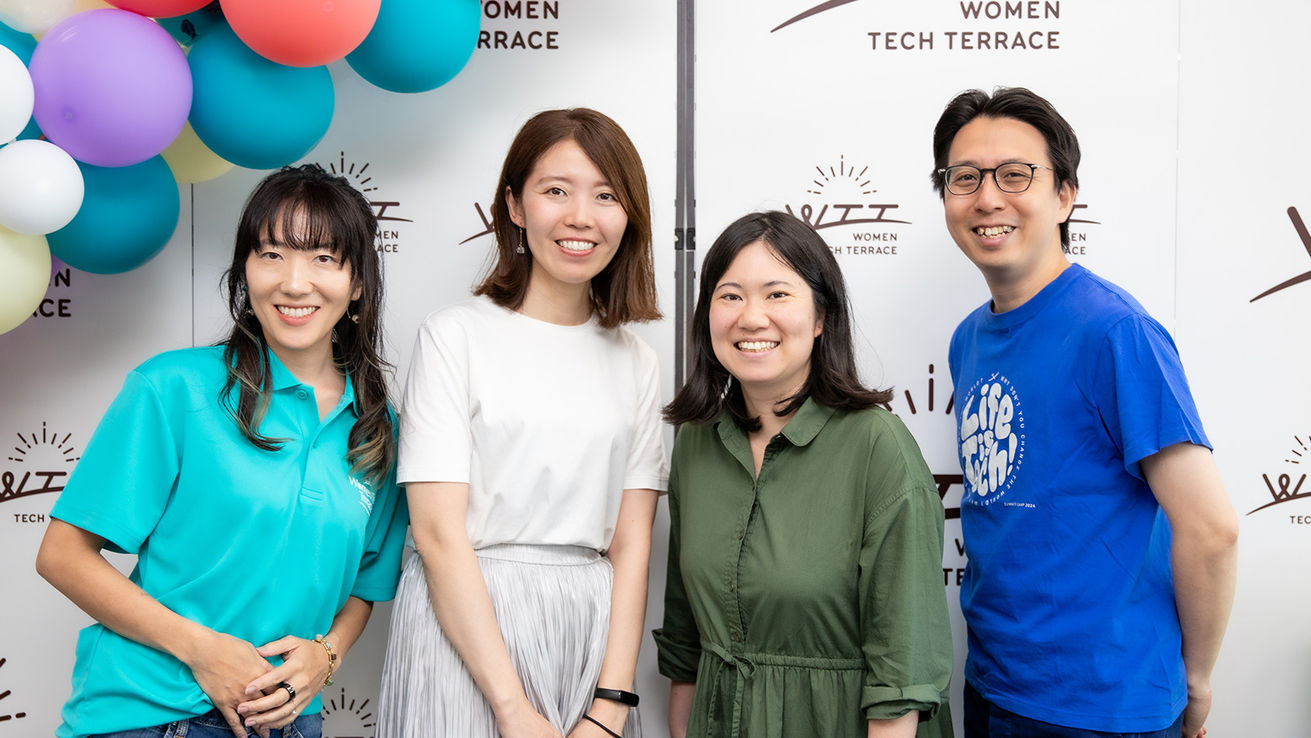

Women Tech Terrace 2025で考える「AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略~技術×ビジネス×教育 それぞれの視点から~」

先日開催した「Women Tech Terrace 2025」(参照:「女性エンジニアのための技術とキャリアのカンファレンス『Women Tech Terrace 2025』開催レポート」)で実施したパネルディスカッション「AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略~技術×ビジネス×教育 それぞれの視点から~」。

株式会社クラフター 小島舞子氏、ライフイズテック株式会社 讃井康智氏、特定非営利活動法人Waffle 森田久美子氏をゲストにお招きし、当社のTech DE&I Lead 神谷がモデレーターを務めました。こちらの記事では、活発な議論が交わされた当日の様子を、編集の上お届けします。