人生が変わる研究インターンシップ

社会実装に触れて広がる研究キャリアとは

2018年から研究開発組織「AI Lab」でスタートした博士課程向けの研究インターンシップである「AI Lab Research Internship」。研究領域はコンピュータビジョンや自然言語処理などのコンピュータサイエンス領域にとどまらず、接客対話エージェントや経済学まで多岐に渡ります。

バックグラウンド、研究領域やインターンシップ参加年度が異なる参加者が口を揃えて言うのは、「人生の転換点」になったこと。その詳細について、迫ります。

目次

本気で研究が出来る場所を探して

ー「AI Lab Research Internship」との出会いについて教えてください。

岡藤

僕が参加したのは初めて開催された2018年だったのですが、当時Twitterで大学教員や研究者の間で話題になっていて面白そうだなと思ったのがきっかけです。

最初は、たまたま面白そうなのが目に入ったから応募したという感覚でしたが、それがご縁となりその後2年近くもの長い間、共同研究という形で取り組みをさせてもらってます。

北田

研究「が」できるインターンシップってなかなかないんですよね。研究をちゃんとやりましょうと言っている企業って世界ではGAFA等があると思いますが、日本国内で本気で出来る場所を探していました。

国内ではサイバーエージェントを含めほんの数社しかポジションがなかったので、修士の頃から元々注目していました。

2018年に神戸大学工学研究科を修了。博士(工学)。英国Leeds大学客員研究員、日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)、CA AI Lab博士インターンを経て、現在は立命館大学情報理工学部の助教を務める。HRIの研究に従事。

法政大学 大学院 理工学研究科 応用情報工学専攻 博士課程 2年 在籍。2021年度より日本学術振興会特別研究員 DC2。自然言語処理や計算機広告分野の研究に従事。データマイニングの最難関国際会議であるKDDに広告クリエイティブの評価に関する論文が採択されている。

蟻生

2018年にイエール大の成田先生と安井さんがAAAIでバンディットの論文を出していましたよね。私は似たような研究をしており、それが企業で出来るのがすごいなと思って目をつけていたんですよ。

スウェーデン王立工科大の指導教官から、「今優れた研究ができる人の多くは大学でなく企業にいる」とよく言われていたこと、さらにコロナで日本に帰国していた時に「日本で研究ディスカッションできる人に会ってみてもいいんじゃない?」と言われたことを鑑み応募しました。

北田さんからもあったように、本当にプロダクト応用レベルで研究を考えている企業は日本で他にないような気がしており、強い魅力を感じていました。

下田

僕はインターンシップを探していたというより就職先を探していたのですが、2019年にアメリカのLong beachで開催されたCVPRという国際学会に参加したとき、現地でAI Lab研究員の大谷さんにインターンシップに誘ってもらって、参加してみようと思ったという経緯でした。

コンピュータービジョン関連の研究を活かせそうなプロダクトと連携していて、なおかつちゃんとした学会で論文による対外発表なども積極的に行っている会社が珍しかったので。

2021年にResearch Scientistとして入社。多腕バンディット問題・コミュニティ検出・確率的最適化、それらの広告配信技術への応用等の研究に従事。東京大学学部・修士卒業(航空宇宙工学)。スウェーデン王立工科大学 Licentiate of Engineering (Electrical Engineering) 取得・同大学博士課程在学。

下田 和(右)/ 所属 株式会社サイバーエージェント / インターンシップ参加時:2019年 応募領域:Creaive Research

課程修了後、サイバーエージェントに入社。 クリエイティブリサーチグループにてComputer Vision分野における画像に関連した広告クリエイティブの研究開発に従事。

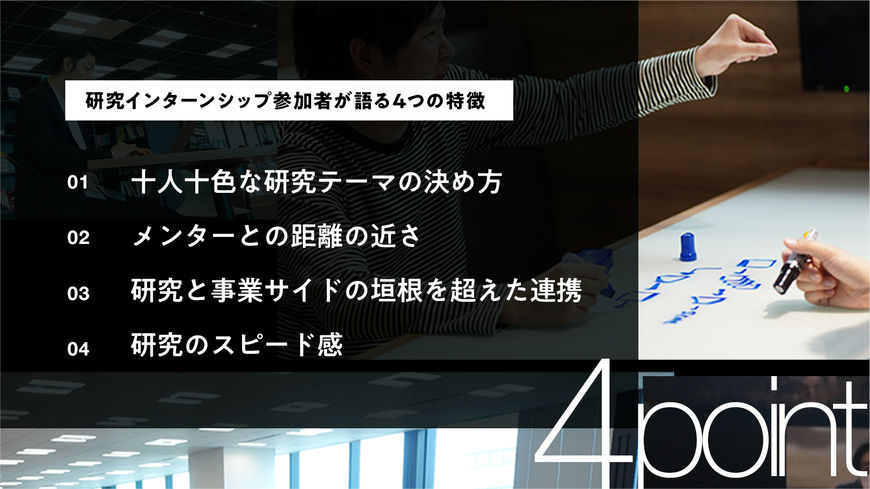

国内でも希少な研究インターンシップ。参加者が語る4つの特徴

【POINT 01】十人十色な研究テーマの決め方

蟻生

研究テーマの決め方で印象的だったのは、募集として出ているテーマをそのまま行うのではなく、個人個人に合わせ、研究内容をカスタマイズしていくような形が凄いなと思いました。

私は最初、経済学チームの研究テーマに沿った形で応募したのですが、実際にZoomミーティングで研究員の安井さんと阿部さんとでディスカッションしたところ、私自身のバックグラウンドや研究興味だったらもっとこんな取り組みができるかもと新しい可能性が出てきて。

インターンシップの身分でもプロダクトの仕様や実際に動いているアルゴリズムなどまで見せて下さり、こういう研究ができたらプロダクトに色々応用できそう、などを事業側のデータサイエンティストメンバーも交えながら議論してテーマを決めていきました。

岡藤

僕の場合は一番最初、HCIの研究チーム側から「今困っているのはこれなんだけれども」と、会社の研究計画を何個かばーっと候補をもらいつつ、あとは僕のスキルをもとに「ここだったら2か月で成果出せそうだよね」という落としどころを見つけながら、研究テーマを決めていきました。インターンシップ生が得意とする&挑戦したい領域と、会社としても力を入れたい領域をうまくマッチさせることで、成果の出やすい状況を作ってくれた印象です。

【POINT 02】メンターとの距離の近さ

蟻生

メンターとの距離の近さは特に感動したポイントでした。私の場合は、リモートと出社を使い分けていたのですが、1日に長いときはもう6時間ぐらいずっとディスカッションしてくださって(笑)

出社したときもそうですし、出社しないときでも、議論したいことや質問をSlackで投げるとすぐ返信をくださったり、Zoomを繋いでくださったりして、本当に細かいところまで対応していただきびっくりしました。大学での研究の場合、私の場合は基本的なアドバイスはもらいつつもあとは自立して研究を行うことが多いですが、インターンシップでは本当に細かいところまで見ていただくことが多く、感動した記憶がありますね。

北田

私はリモートかつ、一回も現地で会わずという感じで進めてもらったのですが、毎日朝と夕方にディスカッションする時間を取ってもらっていて、オンラインにも関わらずかなりスムーズに研究ができたという実感があります。蟻生さん同様、本当に毎日よくこんなに時間を作って下さったなという思いで、感動と驚きの気持ちでした(笑)

【POINT 03】研究と事業サイドの垣根を超えた連携

北田

研究体制について、今回参加してみて驚いたのは、想像以上に色々な方とコラボレーションできるということ。AI Labにとどまらず色々な方の考え方に触れられて得るものが大きかったです。

例えば投稿前の論文をを見て下さいといっても、異分野の研究者も含め様々な方からコメントが付くのが新鮮で、色々なフィードバックが貰えることが凄く楽しいのだなと気が付けたことが自分の中でも新たな発見でした。普段所属している研究室では、研究のディスカッションが出来るのはほぼ指導教員の先生だけという状況だったので、衝撃でしたね。

蟻生

インターンシップに参加して良かったと思う理由の1つに、2か月のインターンの研究テーマに収まらずに非常にいろいろな研究テーマが出てきたんですね。

実際にメンター以外の研究員の方や、プロダクトに所属するデータサイエンティストの方とも議論する機会が多く、最終的には研究テーマのはしりのようなものが10個ぐらい出てきて。面白い仕事が本当にたくさんできそうだなというところまで持っていけたのが、とにかく嬉しかったです。

結果として、2ヶ月のインターンシップにとどまらず、その後も共同研究・論文執筆を続けてきました。

そして何より、この研究をやったらそのままこのプロダクトにつながるみたいな「事業と研究の近さ」がダイレクトに伝わってきました。長期的に見て、もう自分のキャリアにめちゃくちゃプラスになるぐらい色々な研究テーマを生み出せたし、実際その1つ1つが面白かったので、本当に参加してみてよかったと思っています。

【POINT 04】研究のスピード感

岡藤

当時は大学での研究しか知らなったので、民間企業で経験した研究の進め方は非常に新鮮でした。サイバーエージェントの研究チームのフットワークの軽さや「研究チームの回し方」は、とても勉強になりましたね。

なかでも印象的だったのは、とにかくフラットなコミュニケーションが取りやすい環境であったこと。日常のコミュニケーションの取り方一つで、研究を進める上での円滑さがこんなにも違うのかと驚きました。スピード感のある研究を成し遂げるには、チームの雰囲気・文化作りも大事な要素であることは新たな学びでした。

下田

インターンシップに参加した時は、ちょうど大学の博論を書いている時期で忙しかったのですが、スピーディーな研究ができたという感覚があります。

解決したい課題のために何ができれば良くて何を調べたらいいのかみたいな、ちゃんと段取りを踏んで2ヶ月以内できっちり何かしらの成果を出すというのを、うまく研究員の山口さんにサポートしていただけたのが印象的でした。

その後実際に、インターンシップで取り組んだ内容が発展して、プロダクト「極予測トリミング」に活用されていると聞きました。研究成果がサービスに発展しているのを目の当たりにして、研究~応用まで一本芯が通ったような新しい経験を積むことができました。これは、大学にいた頃には想像できなかったことですね。

インターンシップ参加を一言で表すと「人生の転換点」

ー 総じて、皆さんにとって、リサーチインターンシップはどのようなものでしたか?

蟻生

本当にもう人生の転換点といっても過言ではないです。今まで私はずっと大学でのんびり研究をしていましたが、「こんなエキサイティングな世界があるのか」というものに触れる事ができて本当によかったと思っています。

研究テーマや手法、能力もいろいろ変わってきたので、まさに自分の研究者としての方向性が変わるインターンシップでした。

下田

僕もそのままサイバーエージェントに入社したので大きな変換期の1つだったような気がします。大学に残るか迷っていましたが、インターンシップに行って、この企業だったらいろいろ研究しながら楽しい仕事ができそうだなと確信を持てた機会になった気がします。

岡藤

僕も人生の転換点…と言うと、前の2人とかぶってしまいますが(笑)でも、すごく「がらっと変わった」というのが本当にその通りなんですよね。実際やっている研究の内容もそうだし、研究のやり方もそうだし、全てが変わりました。

言い方を変えると「人生の糧になっている」と。蟻生さんが言われたように、自分の研究を開拓できたのは貴重でした。もともと僕も自動車系の研究から、このインターンシップで自分の得意な分野を生かしてサービスロボットの研究を始めたのですが、結果的にそれが今の研究につながっています。

そこから僕は立命館大学の助教の道へ進みましたが、実際に今、サイバーエージェントとは共同研究を2年近く一緒にやっています。研究を開拓できたこと・関係性が作れたことも含め、個人的に大事な経験でした。

北田

では僕は別の切り口で(笑)僕の場合はこれまでも他社でインターンシップを経験したことがあったのですが、違う会社で研究活動をしたときに自分の力はどこまで通用するのかな?という能力の再現性みたいなところが気になっていました。

今回参加し、社員の皆さんのおかげもあり研究のサイクルをうまく作れたので、自分自身の自信にも繋がり、大きな経験になりました。今後も一緒に研究を続けたいなと思い、インターンシップ期間は終わりましたが、現在は協働研究員という形で取り組みを継続させてもらっています。

研究職のキャリアに悩んでいる人こそ、参加してほしい

ー 最後に、リサーチインターンシップはどんな人におすすめですか?

岡藤

僕のような今大学にいる身としては、大学に残ろうと思っている人こそ行ったほうがいいんじゃないかなと思っています。先ほどもお伝えしたように、企業研究所の研究の回し方と大学の回し方って結構違うなと思っていて、サイバーエージェントの回し方、僕はすごくいいと思っているんですね。

実際にそれが、今僕自身が大学で研究室運営をする上で非常に役に立っています。そういう意味で、今後アカデミックにいようと思っている人こそ学びが多いと思うので、僕は逆にお勧めかなと思っています。

下田

研究好きな人はもちろんですけれども、あと、プロダクトと研究がどういうふうに関わっているのか知ってみたい人にもお勧めできる気がします。研究の応用先も見てみたいとか、どういうふうに研究が社会実装されるのかというのに関心がある人は、それを肌で感じられるかなと。

蟻生

文化的な話になりますが、研究については、新しさや変化を好む人にとってはとても刺激的だと思います。私も新しい研究テーマをどんどんキャッチアップして開拓していきたいなというタイプの人間なので、変化を恐れない人・好奇心のある人には本当に天国のような環境だと思います(笑)

北田

まさに「研究」に今後どう携わっていくか悩んでいる人こそ、参加してみると発見がありそうですよね。アカデミックの道に進もうと考えている人も、民間企業に行こうと思っている人も、そもそものキャリア自体を一から考えている人も。「新たな気付きがあるかもよ」とぜひ、皆さんの背中を後押ししたいですね。

記事ランキング

-

1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

-

2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...

-

3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

世界市場で存在感を増す日本のアニメ。その制作現場において、クリエイターの情熱を土台としつつ、より良い創作環境や制作プロセスへの期待が高まっています。

サイバーエージェントは、この期待に応え、アニメ業界の持続的な発展に貢献すべく、新たなアニメ制作スタジオ「CA Soa」を設立しました。

「クリエイターが真に輝ける環境」と「テクノロジーによる制作プロセスの革新」を掲げ、同社代表でアニメプロデューサーの小川、アニメーター有澤が描く“理想のものづくり”とは。設立の想いと未来への展望を聞きました。