エンジニア新卒採用を徹底解剖

いよいよ学生の皆さんにとって就職活動が本格化してきました。今日は学生の皆さんにサイバーエージェントのエンジニア新卒採用をより知っていただくために、それぞれの面接で学生の皆様のどんなところを見ているか、万全の状態で臨むための対策について徹底解剖していきます。

※こちらは2025年10月に追記・修正された記事です。

Profile

-

佐藤 恒平

技術人事室 マネージャー 新卒採用責任者

── サイバーエージェントならではの新卒エンジニア採用における特徴はありますか?

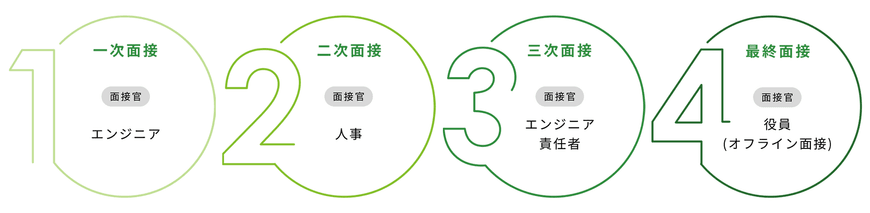

大きく2つあると思っています。1つ目は「面接回数の多さ」です。人によって回数は若干増減しますが、基本的には4回実施させてもらっています。これは同業界の他社エンジニア採用と比較すると多い方だと思います。

なぜ、これだけ回数を重ねるのかというと、サイバーエージェントはメディア&IP事業、広告事業、ゲーム事業と、多岐にわたり事業展開をしているため、会社のことを知ってもらうために「面接」の場が有効だと考えているからです。

学生の皆さんの立場から見たら「新卒採用」は、企業が学生を選ぶ場だと捉えている方もいるかもしれませんが、我々は "採用において学生と企業は対等である" と考えています。学生の皆さんに納得して選んでもらうために、様々な事業部の社員と対話を重ねてもらい、会社を多面的に知ってほしいという思いがあります。

近年ではオンラインで完結する選考も多いですが、サイバーエージェントの最終面接は対面で実施しております。そのおかげか、毎年内定承諾をしてくれた学生の多くが「選考を進めていく中で志望度が上がっていった」と言ってくれます。

2つ目は「技術テストを実施していない」という点です。過去実施していた時期もあったのですが、今は行っていません。これはよく学生の皆さんからも理由を尋ねられるのですが、サイバーエージェントでは現状の技術力に加え「伸びしろ」を非常に重視しており、それを技術テストで見極めることが難しいと感じているからです。

もちろん現時点で高いスキルを持っているに越したことはありませんし、実際に我々が驚くほど技術力が高いメンバーも多く存在します。一方で「入社時のスキルはそこそこだが、入社後に大きく成長し活躍している」社員も数多く存在します。

サイバーエージェントでは若手の育成にも非常に力を入れており「伸びしろ」がある人材を採用したら、成長できる環境があると自負していることも、学生時代のスキルにこだわりすぎない理由の1つでもあります。

とはいえ、学生の環境も市場も常に変化しているので、採用は常にアップデートすべく選考フローの見直しは毎年行って行くつもりです。

── 「伸びしろ」を見ているということですが、何を持ってそれを測っていますか?

我々が定義している伸びしろ人材とは、将来的に「会社・組織・チームを牽引できる人材」か否かです。それを測るために大事にしていることが3つあります。

1つ目が「信頼できるパーソナルを持っているか」です。言っていることとやっていることに矛盾がなく、しっかりとアクションを起こせる行動者であるかが大事だということです。

2つ目は「周りがついて行きたいと思える人物か」です。オーナーシップ ・フォロワーシップのマインドを持ち合わせていることは、チームで開発を進める上で必要不可欠だからです。

3つ目は「素直でいいやつであること」です。これはイエスマンということではなく、物事の変化や周囲の意見を素直に受け止めることができ、変化に柔軟に対応できる人であることを指しています。

多くの学生と接してきた経験から、これら3つが入社後に大きく成長するエンジニアが共通して持っている資質であることが分かっています。

では、それをどう測っているのか?という部分ですが、面接の中で理解するよう努めています。面接では皆さんが挫折や苦難を経験したときに、それをどのように捉え、解決してきたか。今後同じような課題に衝突したときにどう対応していこうと考えているのかを伺い、パーソナルな部分を深掘りさせていただきます。エピソードの大小や、成功した失敗したという結果だけで判断することはないので、プロセスの部分をしっかりとお話頂けると嬉しいですね。

── ちなみに、複数回実施される面接ではそれぞれどんなことを聞いて、どう評価しているのでしょうか?

まず1次面接は、エンジニア1~2名による、技術をテーマに深掘りする面接です。バックエンドエンジニアやAndroidエンジニアなどの志望職種に基づき研究や開発の経験についてお聞きします。

これまでの経験や実績、それらに付随する知識に加え過去実際に直面した課題について質問する場合もあれば、ケース面接的に仮定に基づく質問をする場合もあります。直面した技術的な課題にどう向き合い解決してきたか、課題をどう発見してきたかといった「課題を発見し、解決するスキル」というのはまさに「伸びしろ」につながってくると考えています。

1次面接の対策としては、志望職種に関連する経験や知識を整理し、これまで技術を用い何らかの課題を解決した際に、何を考えていたかを振り返っておくことなどが有効です。

2次面接は人事が行います。ここでは過去、もしくは現在進行中の経験についてお聞きします。エントリーシートにも記入いただく「グループで何かに取り組んだエピソード」「熱意を持って打ち込んだこと」について伺うなかで、グループの中で何を考えどのように立ち回っているか、困難に対してどれだけ粘り強く取り組んできたか、目標に対してどれだけ成長意欲を持ちながら行動してきたか、といった部分を教えていただくことで、社会人になった際に再現性を持って活躍してくれるかを判断しています。

他にも現在の就活の状況や就活の軸などについてもお伺いします。2次面接の対策としては、エントリーシートに記載いただくエピソードについて自分の言葉で語れるようにしておくこと、自身の就活について頭の中を整理していただけると良いでしょう。

3次面接は、責任者レベルのエンジニア1名(他の社員が同席する場合もあります)が実施します。1~2次面接を合わせたものに加え「サイバーエージェントで新卒エンジニアとして実際に働いているイメージが湧くか」が重要になります。

3次面接の対策としては、「サイバーエージェントに対する理解」「自分がどうなりたいか、何をしたいか」の2つの解像度を高めることが有効だと思います。企業理解は進んでいるけれど、やりたいことが明確にないと「どのチームに入ってもらえば活躍できそうか」のイメージが湧きません。

逆に、自分の将来像が定まっていても、サイバーエージェントのことをあまり知らない状態だと入社後にミスマッチが起こる可能性もあるからです。

最終面接では、過去の体験や現在どんなことに取り組んでいるか、それらを経て今後どうしていきたいかなど、根本にある価値観や考え方を知るために、よりパーソナルな部分を深掘りさせていただきます。

幼少期から現在に至るまでをご質問する場合もあれば、直近の時事問題に合わせてお考えをお聞きする場合もあります。是非一度自分の人生を振り返り、なぜ当時そのように行動したのか、なぜ現在これをやってるのか、なぜ今後こうなりたいのか、など自分を理解し言語化しておくことをオススメします。

全体として、選考が進むに連れて会社とのマッチングがより重要になります。この部分については、人事が面談等を通じて一緒に考えていくケースもあります。

また、当日の面接をより充実した時間にするために、面接ごとに事前に見ておいてほしい記事のリンクなどをまとめたドキュメントをお送りしているので、これから面接を控えている方もご安心ください。

── 「伸びしろ人材」を採用して育成する方針を掲げていますが、新卒エンジニアを育成するために実際にどのようなことをしているのでしょうか?

サイバーエージェントには「良い人材を全力を尽くして採用し、育成することで会社を伸ばす」という方針があります。そのため、採用にも育成にも現場の社員が総力をあげて協力するカルチャーが根付いています。

これはよく驚かれるのですが、サイバーエージェントでは新卒エンジニアの採用・育成に300名を超える現場のエンジニアが携わっています。良い人材こそが事業の要であるという会社の方針が浸透しているからこそ、これほどまでにコミットをしてくれるのだと思います。

育成については内定者期間・入社後の研修はもちろん、「内定者アルバイト」が特徴的なものとして挙げられます。毎年希望する内定者が実際に現場に入り、会社理解をより深めながら実務経験を積みます。ここでも重視しているのが「アルバイトといえど、社員と遜色ない裁量の大きなタスクを内定者に任せ本人の成長に繋げる」という点です。

毎年内定者アルバイトを経験したメンバーから「アルバイトとは思えぬ業務を担当したおかげで成長した実感がある」といった言葉を耳にします。

── 「生成AI時代に突入し、サイバーエージェントが求めるエンジニア像は変化しているのでしょうか?

AIの発展によって、エンジニアに求められるスキルは大きく変化しました。サイバーエージェントが新卒採用を始めた2008年頃は、エンジニアはコードを書くことに膨大な時間を費やしていましたが、今はAIが代替してくれるので、これからはよりソフトスキルが求められるようになると考えています。従来のプログラミングスキルだけでなく、ビジネスへの深い理解と課題解決能力、そして変化に柔軟に対応できる変化対応力を兼ね備えた人材こそが活躍し続けられるでしょう。進化するAIをどう活用し、どんな価値を生み出すかを考え抜く力が求められる時代だからこそ、学生の皆さんには知的好奇心を持ち、自ら学び続ける自走力を求めています。

AIの発展が、あらゆる産業やビジネス、開発のあり方に大きな変革をもたらし、エンジニアを目指す学生の皆さんの中には、このままエンジニアという職業を選択しても良いのだろうかと不安を抱いている方もいるかもしれませんが、社会を変えられる力を持った魅力的な仕事ですし、サイバーエージェントにはエンジニアの活躍機会が多くあります。

最終面接を担当するひとりである専務執行役員の長瀬が「いま学生のみなさんに伝えたい。『AIエージェントがどれだけ発展しても、エンジニアは価値ある職業であり続ける』」というタイトルで記事を公開しております。生成AI時代に求められるエンジニア像について、詳しくはこちらをご覧ください。

── 就活をひかえているエンジニアに向けて、メッセージをお願いします。

学生からは「サイバーエージェントにエンジニアとして入りたいけれど、選考のハードルがめちゃくちゃ高そうで不安です」とよく言われます。ですが、先ほど述べたようにサイバーエージェントでは「伸びしろ」を非常に重視しているので、現在のスキルに自信がなくてもぜひ選考にチャレンジしてほしいと思っています。

また、「あまりよく知ることができていない企業を受けるのも不安です」という声も耳にします。サイバーエージェントは面接回数も多く、選考過程で会社を理解してもらえるシーンが多くあります。「選考を進めながら企業理解を深める」という就活のやり方も歓迎しているので、少しでも興味を持っていただけるなら、ぜひチャレンジお待ちしています。

今回「伸びしろ」という言葉が多く出てきていますが、これは現時点でのスキルがそこまで高くない方々を採用していきます。ということではありません。現在のスキルの高さは一切関係なく、これからの成長幅を最速で最大限に大きくしてほしいという思いがあります。

「伸びしろ」という言葉を大切にできてる理由の1つは、サイバーエージェントには、社員に対して様々な成長機会を与え、失敗を恐れず若いうちから挑戦させる文化があるからです。

年功序列は一切なし、新卒1年目であろうが、自ら手を挙げれば意見ができるし、議論できる環境が整っています。エンジニアとして成長し続けたい、挑戦し続けていきたい、と思っている学生さんにとっては非常に魅力的な環境だと思います。

最近「個の力」が大切だ。という話をよく目にしますが、個を活かすのはチーム、チームを活かすのは個です。今後、働き方がどんどん変化する中で、学生の皆さんには「個の力」も「チームの力」も両方伸ばしていける会社を選んでほしいと思っています。

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

これからの広告効果は“多様性”がカギ。AI時代に求められる新しいクリエイテ...

これからの広告効果は“多様性”がカギ。AI時代に求められる新しいクリエイティブ戦略 ―Metaとサイバーエージェントが語る成果最大化の方程式―

これからの広告効果は“多様性”がカギ。AI時代に求められる...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

【図解】3分でわかるサイバーエージェント

【図解】3分でわかるサイバーエージェント

【図解】3分でわかるサイバーエージェント

現場の声から生まれるゲームエフェクト改善 ー コア技術本部が実践するOSS駆動型R&D戦略

炎や氷の美しい描写、時間によって変わりゆく空の色、ぶつかると崩れる物体のエフェクト。ゲームの世界を彩る表現技術のクオリティは、現場からの「この世界観を表現したい」から生まれてきます。同時に、クリエイターが思い描く理想の表現と、開発リソースや検証コストとのバランスをどう取るかが、多くのプロジェクトで直面する課題でもあります。

そうした現場の要望を起点として、本当に使われる技術を開発していく。ゲーム・エンターテイメント事業部(SGE)のコア技術本部で、グラフィックスエンジニアとして「需要駆動型R&D」を実践する清原。技術書『HLSL シェーダーの魔導書 シェーディングの基礎からレイトレーシングまで』(翔泳社)の著者でもある彼が語るのは、誰もが使えるライブラリとして提供される技術開発の取り組みです。