「経営への提言や実行力など、広く深い知識が必要」

インターネット広告事業の仕事と挑戦

2022年6月25日、サイバーエージェントのビジネスコース向けの大型イベント「CyberAgent Ventures Summit 2022」を開催しました。本イベントでは「挑戦」をテーマに、広告・エンタメ・新規事業など様々な領域において、これまでと今後の挑戦について、7つのセッションを実施。

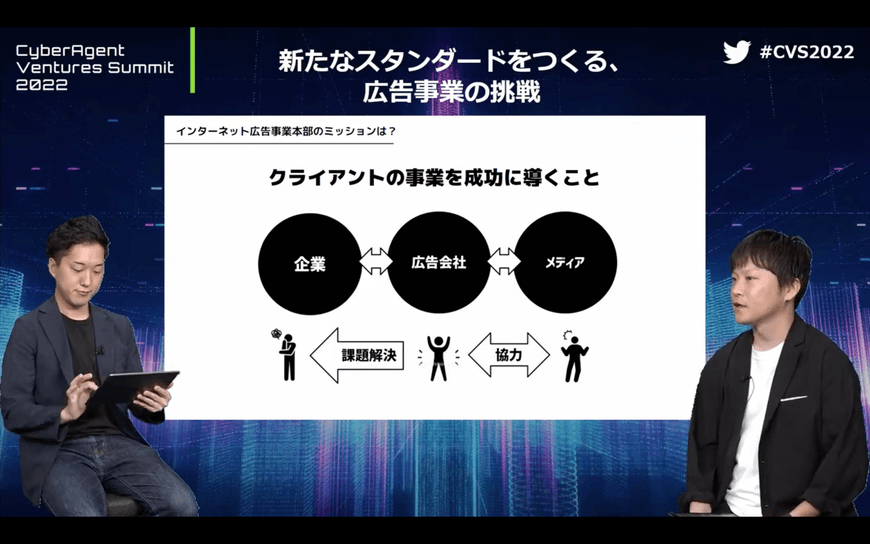

この記事では、インターネット広告事業本部で統括を務める坂井が、「新たなスタンダードをつくる、広告事業の挑戦」というテーマで行ったセッションの様子をご紹介します。

広告代理店の仕事とは?

サイバーエージェントはメディアやゲームなど多くの事業を展開していますが、実は広告事業の売上が全体の約半分を占めており、主力事業の1つです。創業当初から広告代理事業を行っているため一番歴史がある事業ですね。インターネット広告事業の仕事を一言で言うと、インターネット広告を中心にしながらクライアントの経営課題に向き合い解決する仕事です。

私が入社した2008年頃は「Yahoo!の広告バナー枠を売る」「Googleのリスティング広告を売る」といった業務が中心でしたが、今では大きく業務の幅が広がっています。広告代理店が本来持っている戦略性、クリエイティビティ、実行力に加え、コンサルティングファームさんが提供されているような経営課題への提言力といった、広く深い知識を持って仕事をする必要が出てきました。例えばクライアントの事業計画を実現するために、一緒にマーケティング戦略を設計したり、「ある商品の売上を伸ばしたい」というご依頼があった際に、「広告」という手段に留まらず、インターネットのプロとして、幅広いお話になることもあります。

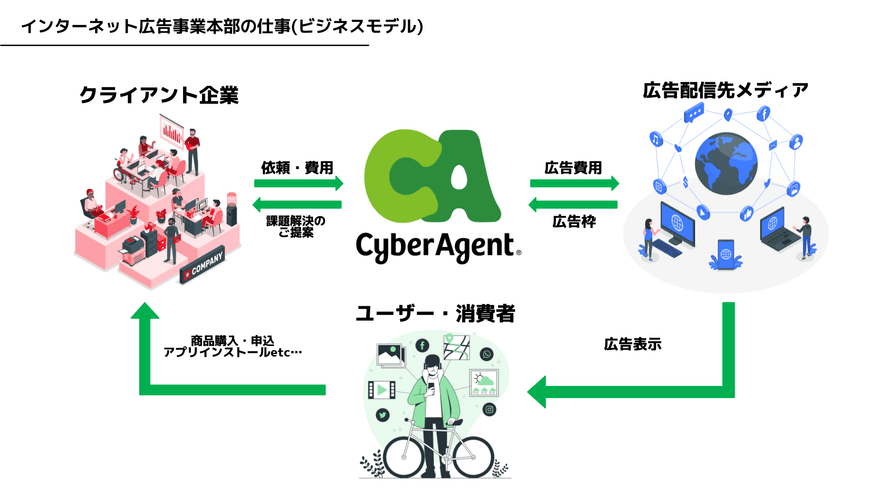

ビジネスモデルとしては、こちらの図をご覧ください。左上がクライアントでそこからサイバーエージェントが依頼を受けます。そして右側が「Google」などのメディアで、そこから広告枠を仕入れて、広告を配信していきます。そしてその広告を配信し、それをユーザーが見て興味を持ち、その結果として商品を購入したり、アプリのダウンロードなどの成果へと繋がり、クライアントに還元されていきます。私たちはこのビジネスモデルを「BtoBtoC」であると考えています。クライアントのビジネスにとっては広告の先のユーザーが実際に動くのかという点が重要になりますので、クライアント(toB)と関係構築するのはもちろんのこと、しっかりとユーザー(toC)にも向き合う必要があります。

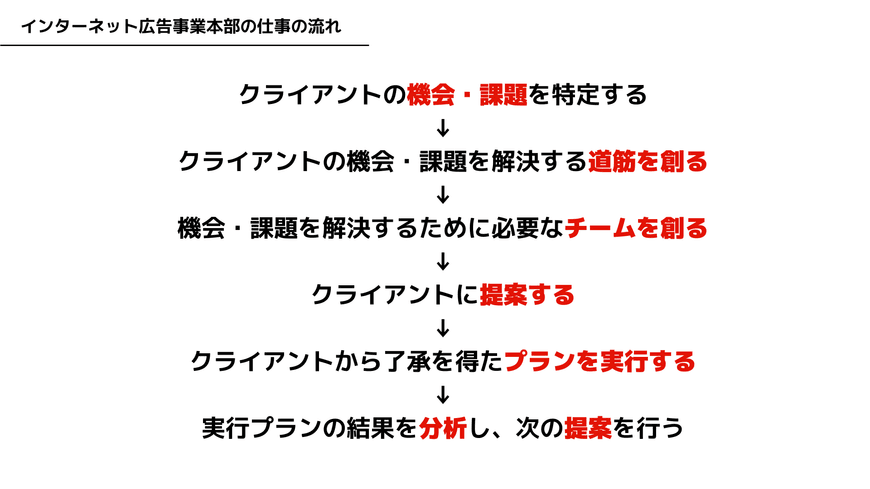

仕事の一連の流れは以下の通りです。この流れを繰り返し、PDCAをまわしていきます。

私は入社当初から今までずっとインターネット広告事業におりますが、年々事業の領域が広がり、それに伴い難易度が上がっているのも実感していますが、今が一番楽しいと感じます。

常に最先端を創り続けてきた広告事業

テクノロジーの力で新たな広告表現に挑戦

サイバーエージェントの広告事業が今一番注力しているのが「技術力」です。広告に技術力が必要なのかと疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、課題を解決するための手段として広告を出す以上、しっかりと効果が出るサービスを作り提供していく必要があります。その“効果を出す”という観点で、テクノロジーの力を使って広告効果を最大化させているのが、サイバーエージェントの広告事業の強みです。

左下「LED STUDIO」、右下「フォトグラメトリースタジオ」

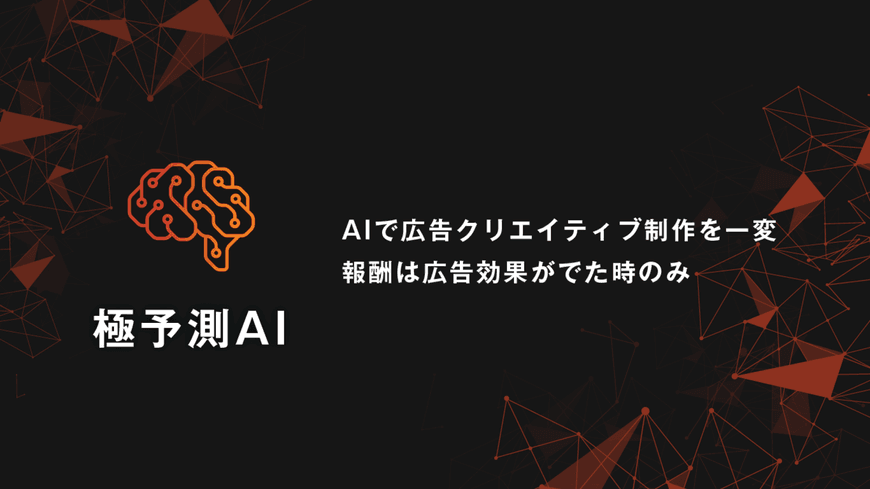

例えば「極予測AI」というプロダクトについてご紹介します。広告の効果を出す為には、複数パターンの広告クリエイティブを作成し、配信後にどの広告が一番効果がよかったのかを検証していきますが、「極予測AI」を使うことによって、広告配信前にAIが効果を予測し、既存の広告よりも広告効果が高いと予測される広告クリエイティブを選択してくれます。これによって、今までの広告よりも効果が期待できる広告を配信できるため、実際の広告効果にも繋がり、クライアントからの評判も良いです。

その他にも、企業やブランド毎に適したAIモデルをオリジナル生成する「極予測AI人間」や、芸能人やタレントの方を全身スキャンして公式3DCGモデルを制作し、著名人の「分身」となるデジタルツインをキャスティングする「デジタルツインレーベル」、巨大LEDウォールを用いて背景を自由に変え、高精細なCG背景空間で撮影を行うことができる設備「LED STUDIO」を提供するなど、時間や場所など、物理的な制約に縛られないデジタル空間だからこそ作ることができる表現に、挑戦しています。

坂井 嘉裕

2008年新卒入社。入社から一貫して広告事業に従事。営業を軸に、国内外、業界を問わず、ナショナルクライアントを担当。2021年より、営業部門の管掌に加え、マーケティング事業本部を設立。マーケティング及び、ストラテジックプランニングなど複数の組織を率いる。

広告においてAIを活用することで「人が介在する必要性が無くなるのではないか?」という質問をいただくこともありますが、全てのプロセスを自動化している訳ではなく、人がやらなければならない事は必ず残るので、人とAI、それぞれが得意にしている領域をうまく分けながら、共創していくことが重要だと思います。

若い感性をビジネスのフィールドに持ち込んで

存分に活かしてほしい

今の学生の皆さんは、スマートフォンやインターネットを使い始める時期が私の頃よりも格段に早まっていると思います。インターネットを触り始めた頃にはすでにSNSもあり、日々たくさんのメディアに触れてきたはずで、その感覚というのは若い皆さんだからこその武器です。その感覚をそのままビジネスのフィールドに持ち込んでもらい、若い感性を存分に発揮していただくことで、人が動く、これからの広告というものを創っていけるはずです。

メタバースやWeb3.0など、新しい言葉がたくさん出てくる領域ですが、まず楽しむことから始まると思うので、とにかくインターネットのサービスをたくさん触り、楽しんでもらうことが社会人になってから活きるのではないかと思います。

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制...

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制作力とIP戦略

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL ...

-

3

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイ...

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方...

-

4

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

~専門学校HAL ・ サイバーエージェント特別講義レポート~

専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)で、サイバーエージェントによる特別講義「HAL卒業生が本音で話す ― ゲーム開発・制作に活きる学生時代の過ごし方」が実施されました。当日は3校合わせて約500名の学生が参加し、制作や進路についての質問が多く寄せられるなど、終始熱意溢れる講義となりました。

登壇したのは、いずれもHAL卒業生であり、現在はゲーム開発の最前線で働く3名。(株)アプリボット執行役員の大洞、3Dキャラクターアーティストの松田、(株)QualiArts 3D背景リードデザイナーの大井です。それぞれの学生時代の過ごし方や、現場での経験から得たリアルな学びをお伝えしました。

本記事では、その講義内容を「ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力” 」として再構成し、ご紹介します。