「N organic」のクリエイティブディレクターが語る、緊張感に満ちたリアルプロダクトをつくる魅力

リアルプロダクトのデザインは、単なる見た目の美しさだけではなく、機能性や使い心地、そしてブランドの世界観を形づくる重要な役割を担っています。

本記事では自然派スキンケアブランド「N organic」のクリエイティブディレクターを務める(株)シロクの米川が、プロダクトデザインの魅力と奥深さをお伝えします。

Profile

-

米川 優衣 / (株)シロク 「N organic」クリエイティブディレクター

総合大学在学中に知り合った教授と一緒に、作品づくりをするようになりデザインに興味を持ち、デザイン・アートを学ぶために1年間留学。卒業後、女子美術大学 短期大学部 造形学科 デザインコースに再入学する。2012年株式会社サイバーエージェントに新卒入社後は、ゲーム事業に配属。メディア事業でのUI/UXデザイナーを経て、サイバーエージェントの子会社である株式会社シロクに異動。「N organic」の担当となり、リアルプロダクトのデザイナーへシフト。現在はクリエイティブディレクターとしてチームと「N organic」ブランドを育てる。

容器から店舗まで、すべてをデザインしてプロダクトの在り方を形づくる

リアルプロダクトをデザインする時は、まずはどういう商品にするかという強みやコンセプトを考えて、それに基づき競合分析をして、ターゲット設定を行います。そこからさらにデザインコンセプトに落とし、ポンプなどの容器や化粧箱などのパッケージを考えていきます。中身が出づらくないか、などの使い心地や触り心地まで考えて工場や印刷会社の方たちと何度も改良を重ねます。

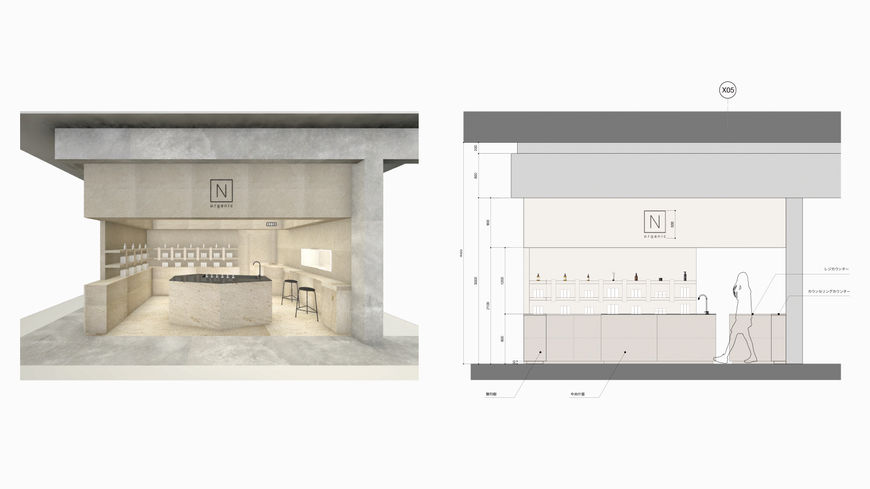

また、その商品を紹介する同梱物や冊子、ポスターなどの掲示物やCM、キービジュアルも作成するため、カメラマンやスタジオの設備とも連携しながら進めていきます。さらに直営店を出すにあたっては、ブランドを体現する什器や内装、体験を模索しながら、インテリアデザイナーや建築士とも一緒に仕事をすることになります。バラエティショップやドラッグストアでも商品を展開しているので、「N organic」のブランドコンセプトを守りつつも、薬局ならではの色使いなどで目立たせ、商品を訴求することもあります。

「N organic」の世界観を守りながらも各販売経路や展開先に合わせてカスタマイズし、様々な関係者と幅広くデザインができる面白さを日々感じているところです。

リアルプロダクトが生まれるまでの張り詰めた緊張感と高揚

リアルな物は、一度生み出すと途端に在庫を抱えることになるため、簡単に修正が利きません。だからこそ、1つのプロダクトにかける思いがとても強くなります。

容器であれば製造工場、パッケージや紙関連であれば印刷会社、店舗であればインテリアデザイナーや建築士、その他サプライヤーなど、幅広い関係協力者の方達と業界や会社ごとに異なるスピード感の中ディレクションすることが求められます。

とにかく考え続けて、本当にこれでいいのか何度も議論し、各所とやり取りをしながら制作を進めていくと、時間もかかるからこそ積もる思いがあります。

そして制作が進めば進むほど、リアルプロダクトを生み出す怖さが増していきます。例えば冊子をつくる場合、一文字でも誤字脱字や間違った表記があれば何万部も刷り直しになってしまいます。万が一やり直しとなれば、工数や費用、協力会社の方々のへの影響も非常に大きく、リアルプロダクト制作はどの局面でも緊張感であふれています。

その分、多岐にわたる業務を通じて感じる達成感と緊張感、そしてリアルプロダクトが世に出る瞬間、多くの人が手に取ってくれた時の喜びは、他では味わえない特別なものです。

記事ランキング

-

1

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないAB...

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないABEMAの勝ち筋

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を...

-

2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

3

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。