“理想を描き、実現させる”

事業会社で働くクリエイティブディレクターの仕事の醍醐味とは

事業会社のクリエイティブディレクターはどのような仕事をしているのか。実際の事例も交えながら、当社CA Creative Center(CCC)のクリエイティブディレクター山幡がご紹介します。

クリエイティブディレクターの仕事とは?

ー クリエイティブディレクターの仕事について教えてください。

クリエイティブディレクターは、事業のトップが立てる戦略に対して、それを達成するためのクリエイティブの理想を描き、実現させる役割を担います。

具体的には、プロジェクトの目標や課題に対して、それを解決するためのクリエイティブ戦略を立案します。これには、ビジュアルデザイン、UXデザイン、コピーライティング、映像制作など、様々な要素が含まれます。また、これらの要素を統合して、一貫性のあるブランドイメージやユーザー体験を創出することも重要な役割です。

そのために、デザイナー、コピーライター、映像クリエイターなど、プロジェクトごとに組成されるクリエイティブチームを束ね、プロジェクトを進行していきます。彼らの能力を最大限に引き出し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることも、クリエイティブディレクターの重要な仕事の1つです。

2012年サイバーエージェント新卒入社。「WINTICKET」や「ジャンプTOON」のクリエイティブディレクションを担当。新卒クリエイターの採用責任者。2022年、主席クリエイターに就任。

ー 具体的な仕事について教えてください。

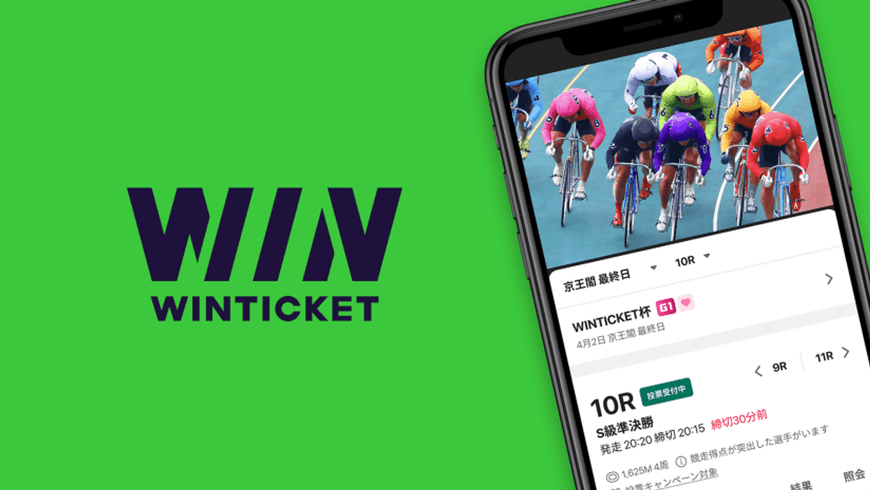

競輪・オートレースの投票サービス「WINTICKET(ウィンチケット )」の立ち上げを事例にご紹介します。

当時、競輪はコアなファンが熱量高く楽しむものというイメージがありました。後発で始まったサービスでもあったため、「これまで競輪に触れることのなかった方々にも使っていただくためには何ができるか?」という中長期も見据えてサービスを構築することになりました。

そこでまず市場調査から始めました。競合サービスの分析はもちろん、実際に競輪場に足を運んで現場の雰囲気や利用者の行動を直接観察していき、競輪新聞を見ながら車券を購入する体験も重ね、サービスの核となるアイデアを探りました。その中で、競輪の醍醐味はやはり目の前で繰り広げられるダイナミックなレースであり、ただ投票だけをするのではなく、レースを見ながら投票するという体験に価値があると感じ、アプリ内で映像を見ながら投票ができるというコンセプトのプロトタイプを作成しました。そこからブラッシュアップを重ねてプロトタイプを軸に理想状態を固め、UIデザイナーやアートディレクターとクリエイティブチームを組んで、実現に向けて動いていきました。

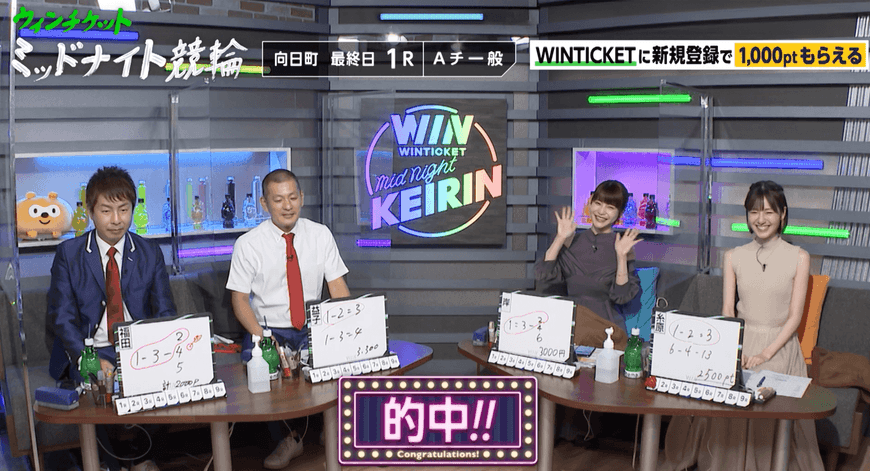

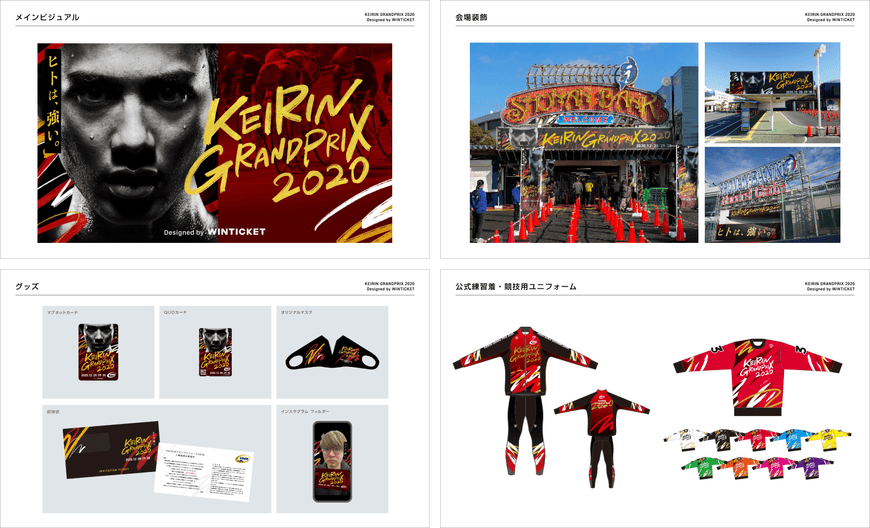

また、お客様に競輪をより楽しんでもらい、業界の発展にも貢献したいという思いがあったため、アプリケーションのみならず、「ABEMA」でのオリジナル番組や、「KEIRINグランプリ2020」のトータルブランディング、テレビCMの制作など幅広く施策を実施していきました。

現在、「WINTIKET」は後発サービスでありながら業界ナンバー1(※2024年12月時点)となり、「競輪の面白さをより多くの人に届ける」というビジョンをぶらさず、今もなおアップデートを続けています。

サイバーエージェントのクリエイティブディレクターの様々な仕事

「ABEMA」オリジナルドラマ

2024年11月より配信されたABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』のプロモーションの一環としてOOH広告を展開。

CD:佐藤洋介/サイバーエージェント 執行役員 クリエイティブ担当

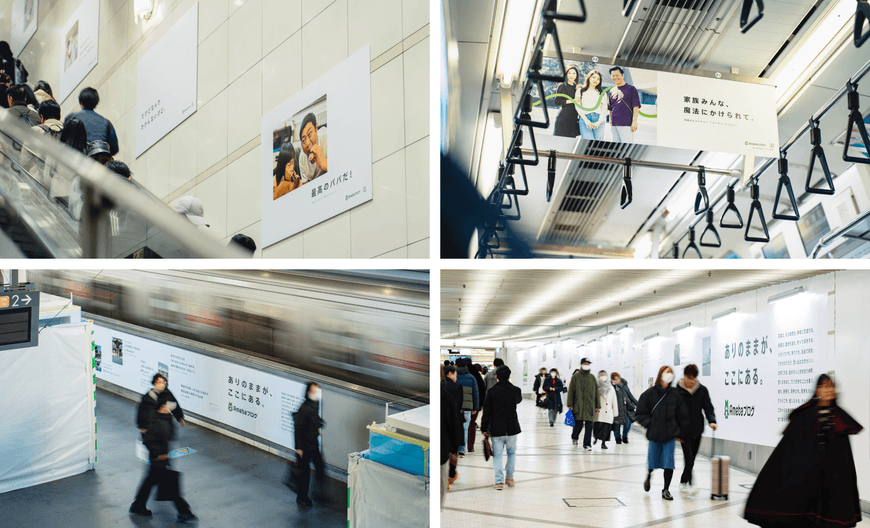

Ameba20周年ブランディングプロジェクト

2024年で20周年を迎えた「Ameba」において、「ブランドビジョン」「ミッションステートメント」を新たに制定し、クリエイティブを刷新。20周年を記念したOOH広告も展開。

CD:武本 敏治 /AmebaLIFE事業本部 Ameba Brand Center(2012年中途入社)

参考:https://www.cyberagent.co.jp/way/list/detail/id=31036

CD:原 佑一 /AmebaLIFE事業本部 Ameba Brand Center(2021年新卒入社)

「FC町田ゼルビア」ブランディング

「FC町田ゼルビア」のブランディングを担当。クラブスローガン制定、ラッピングバスやビッグフラッグなどを制作。

「ゼルビアのブランドコンセプトを策定し、コンセプトを体現するような、勢い/大胆さ/抜け目のなさを表現しています。」

CD:早坂千尋 /CA Creative Center クリエイティブクオリティ統括室(2013年新卒入社)

クリエイティブディレクターになるには?

ー クリエイティブディレクターの面白さは?

毎回変わる課題を目の前にして、クリエイティブの力を信じて、どう仕上げるか。その理想を描くことは、刺激的でワクワクします。

仲間が増えていく面白さも感じています。自分のビジョンを他の人と共有し、みんなで形にしていくのはとてもやりがいがあります。チームメンバーそれぞれの才能や視点を融合させて、最初のアイデア以上のものを生み出せるか。そして、世の中に出たあとの反響も醍醐味の1つです。

ー サイバーエージェントでやることの面白さを教えてください。

メディア事業の場合、自社プロダクトを扱っているからこそ、プロダクト開発からプロモーションまで一貫して関われるため、自分の掲げた理想を追求できる環境があります。例えば、マーケティング戦略を起点に、プロダクトに追加機能を実装するなど、常に連携しながら「つくる」と「とどける」の両方を動かしていくことができます。個人の裁量が大きく、動かせる範囲が広いので、かなり本質まで突き詰めることができるのは当社ならではの魅力だと思います。

また、当社は新規事業が多く立ち上がるため、本質的な価値をどうユーザーに伝えるか、どうやってブランドを構築していくかなど、ゼロから考える機会が多くあります。難易度は高いですが、挑戦の機会が多いため、クリエイティブディレクターとしてのキャリアを歩みたい人にとっては最適な環境だと思います。

ー クリエイティブディレクターになるために必要なスキルや経験はありますか?

クリエイティブディレクターは仕事の領域が多岐に渡るため、必要なスキルを一言で表現するのは難しいですね。ただ最初から全ての領域をカバーしようとするのではなく、何かしらの専門性を深く掘り下げた経験が重要だと考えています。私の場合は、UIデザイナーとしてキャリアをスタートさせているため、ユーザー中心の体験設計を起点にしたクリエイティブディレクションを強みとしています。これがコピーライターの方であればコピーを中心に、グラフィックが得意な方は一枚絵を中心にするなど、自分の真ん中に置けるスキルを磨く経験が重要だと思います。時々、学生の皆さんから「美大出身じゃないとなれませんか?」などと聞かれることがあるのですが、そんなことはありません。当社には総合大や理系学部出身のクリエイティブディレクターが多く在籍しています。

ほかにも、理想状態を自分で描き、チームやユーザーに伝えていく仕事なので、決断する経験と伝える力は非常に重要です。どんな仕事でも自分で決断して進めるという場面はあると思います。今からできるトレーニングとしては、仕事のサイズ、立場に関わらず、自分だったらどう決断するかを考え、答え合わせをしていくという機会を多く持てると良いと思います。

ー どんな人に向いていると思いますか?

普段生活する中で、「世の中がこうなったらいいな」など想像する人は、みんな向いていると思います。その想像が大きいほど、1人でつくりあげることは難しいので、仕事をしながら仲間を束ねるスキルを身につけていく。より伝わる方法を考えていく。こうやって、クリエイティブディレクターが育っていくと思います。

また、何かに熱中した経験がある人も向いていると思いますね。クリエイティブディレクターは扱うコンテンツやサービスをとことん理解するためにも、自分が一番のファンになることが重要です。そういう意味でも、推し活など何かに熱中するという経験は、この仕事に活かせると考えています。

自分の理想を描き、それを多くの人に届けることができる。これほどやりがいのある仕事はありません。興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてください。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

-

3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

4

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生...

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生成AI普及戦略

Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分ででき...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。