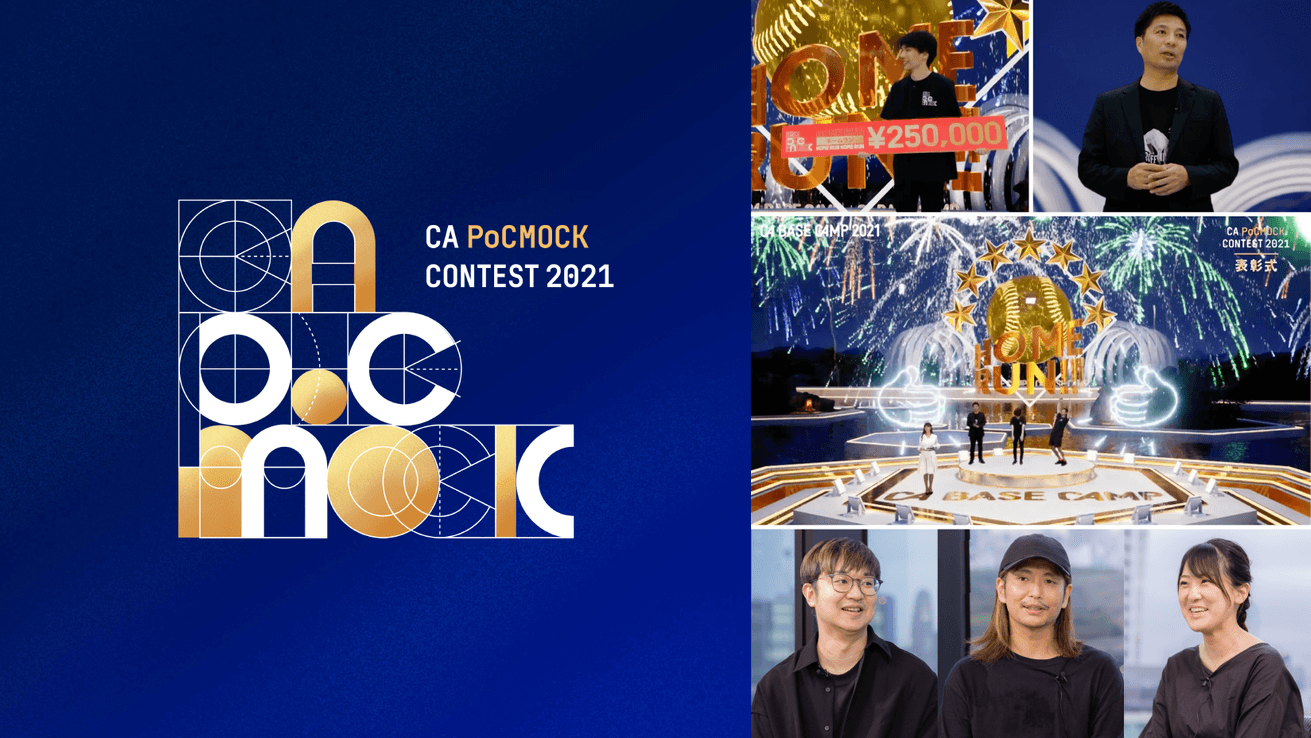

エンジニアとクリエイターの祭典で開催した、PoCとMOCKのコンテストで「会社の未来に繋がるタネ」探し

CA PoCMOCK CONTESTは、サイバーエージェントグループ内で開催されるエンジニア・クリエイター向けのモック制作コンテストです。様々な課題やアイデアに対して、エンジニア・クリエイターならではの視点からPoCMOCK(技術的な検証とモックの作成)を行うことで形にし、より実現性の高いサービスやツールが創出されるようなコンテストを目指して今年からスタートしました。

参加チームは2日間の集中開発でPoCMOCK(PoCとモックを掛け合わせた造語)を制作し、経営陣や社員に披露しました。審査は主に「会社の未来に繋がるタネ」になり得るかという視点から行なわれ、社員投票による特別賞も表彰されました。

今回はその運営チームであり、コンテストにも参加した3名に話を聞きました。ダイジェスト動画とあわせてご覧ください。

■ダイジェスト動画

Profile

-

原 一成

2008年に新卒でサイバーエージェントに入社。主に『Ameba』関連の開発を担当。Developer Expertsとしてパフォーマンス、アクセシビリティ、アーキテクチャなど、Webアプリケーション品質の向上に注力している。 -

山幡 大祐

2012年に新卒でサイバーエージェントに入社。複数のサービス開発を経て、WINTICKETのクリエイティブ・ディレクターを担当。2021年にCA Creative Centerを新設し、グループ会社のクオリティ向上や、新規事業のクリエイティブディレクションに注力している。 -

根岸 未来

2013年に新卒でサイバーエージェントに入社。Webエンジニアとして複数サービスの開発経験を経て、2019年にPMにジョブチェン。現在に至るまでWINTICKETのPMを担当し、事業推進のための幅広い活動を行なっている。

クリエイティブな楽しさ、参加することのワクワク感

― CA PoCMOCK CONTESTとはどんなイベントでしたか?

根岸

エンジニア・クリエイター向けのモック制作コンテストです。サイバーエージェントでは、元々職種を問わず様々な新規事業コンテストやデザインコンペ、モックコンテストが開催されていて、気軽に参加できる楽しさがあります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響やリモートワークの普及もあり、そういった楽しいイベントが少なくなったと感じ、エンジニア・クリエイターの手で社内を盛りあげようと思って提案しました。

同時に「PoC(Proof of Concept=概念実証)、つまり「作ってすぐに世に出して、世の中からフィードバックをもらう」という開発手法を、全社に浸透させたいという意見も出ていました。

どうせならその2つを混ぜてしまおうということで生まれたのが「CA PoCMOCK CONTEST」です。

原

モックやプロトタイプという言葉は馴染みがあったけど、PoCという概念は全社にそこまで浸透していませんでしたよね?

山幡

私も言葉としては知りませんでした。ただデザイナーは割とPoCに近い形で仕事を進めることが多く、言葉としては知らずとも、その重要性は日々の制作で実感していました。

ー CA PoCMOCK CONTESTで大事にしたコンセプトはなんですか?

原

当初はPoCMOCKをハッカソンと捉えている人も多かったですね。ハッカソンは与えられたお題に沿って、チームでスキルや成果物を競い合うイベントです。それに対し「課題解決型」「順位を決めない評価形式」がPoCMOCKの特徴です。

近年、ハッカソンは採用イベントやショートインターンで使われることも増えていますが、チームで競い合う方向性が強くなりがちで、チームワークやプレゼン技法なども駆使して、時間内でどこまで完成度をあげられるかということに評価の重きがおかれる傾向にあります。それは今回のPoCMOCKで実現したいこととは少し違うなと感じていました。

PoCMOCKは単純に「クリエイティブな楽しさ、参加することのワクワク感」を大切にしたいと思いました。そこで、順位をつけるのではなくいいものづくりを後押しするようにしました。順位をつけすぎると表彰されない場合には価値がないように感じてしまいますが、PoCMOCKでは作ったものには価値があるというスタンスです。

山幡

「運営から与えられた課題に取り組む」ではなく「参加者自ら課題を探して提案する」スタイルは難易度が高いからこそ、自由に何でも出せる雰囲気作りにはこだわり「あまり具体的に課題例や評価基準を言わない」ということを決めました。

原

ただ、そうすると人が集まらないんですよね。縛りがないとイメージが湧きにくく、何を出せばいいか分からない。そのギリギリのラインがこのスライドです。

山幡

「検証し、プロトタイプする」。この表現にたどり着くまで何周もしたけれど、これで何とか伝えられたかなと思います。

内に秘めたものを外に出す良い機会になった

ー CA PoCMOCK CONTESTの開催を打ち出した際の、社内の反応はいかがでしたか?

山幡

ご時世的にもこういったイベントが減ってきていたので、特に、若手は参加しづらいのではという懸念がありました。「業務があるのに参加していいのだろうか」と。

だからこそ、参加しやすい雰囲気づくりは大切にしました。例えば、各部署の役員に告知動画に出演してもらい「業務を気にせず、チャレンジしていいよ。すごいアウトプットを期待しているよ!」といったメッセージを社員に伝えてもらいました。動画の公開後は問い合わせがかなり増えたのが嬉しかったです。

原

リモートワークが増えているからこそ「これちょっと気になるな」みたいな気持ちをチームメンバーに相談しづらい環境にはありますよね。社長や役員から「ぜひ参加してみて!」と言われると、グッと背中を押してもらえるので心強いですよね。

山幡

意外と「参加しようか迷っている」人がかなり多かったので、向いてそうな人に直接声を掛けたり。

根岸

今回、参加者にとって所属を超えた繋がりを生みたいという狙いから、参加したいけれど、組む相手が見つからない人に対して、仲人的な立ち位置でチームづくりを運営がサポートしました。新卒エンジニアと内定者のチームや若手チームにベテランのデザイナーをお招きするなど、業務では接することのない、所属や年次の垣根を越えたコラボレーションがいくつも生まれたことは、参加者からも好評でした。

山幡

印象的だったのは、普段はマネジメントがメインで、業務では開発や制作で手を動かしていない方が、作りたいものを思い切り作って楽しそうにしている様子です。

PoCMOCKは「作る」以外の役割がないので、マネージャーたちにとっても良い表現の場になった気がします。

原

案外そういうところに良いアイデアが眠っていたりしますし、内に秘めたものを外に出す良い機会になったと思います。本当に多種多様のアイデアが出てきましたよね。

根岸

普段は広告分野における音声コミュニケーションサービスの開発に向け、音声関連の研究開発に取り組むAILabのメンバーが、ゲーム事業にその技術を活かす提案など、事業の垣根を越えた提案は、役員をはじめ社員からの反響も大きかったですよね。

山幡

クリエイターからは、オフィスビルの1階にある公開スタジオ「UDAGAWABASE」にプロジェクションマッピングを施して、渋谷の新たな名所として盛り上げたいといったアイデアも出てきました。リアルな模型を使って、プロジェクションマッピングを実演してくれたのですが、見ていてとてもワクワクしましたね。

原

そのチームは「子供の頃の夏休みの自由研究みたいで、とても楽しかった!」と言ってくれていて、確かにそんな要素のあるコンテストだよなと僕自身も感じました。

山幡

審査のための評価基準設計は本当に難しいですよね。今回はまず順位を付けないことを決めた上で、各事業ドメインをみている役員陣の中から、幅広く審査員として招きまして、役員の誰か1人でも「これは!?」と刺さるものがあれば、評価が高くなるという形式にしました。

原

評価が野球スタイルになったのはたまたまです。ある時の雑談で、「ABEMA」で大谷選手も出場するMLBの放送が始まった話になり、「野球が良いんじゃない?」と。結果的に審査員も評価しやすかったようなので、良い形だったと思います。

山幡

野球形式だと「これはホームラン級」「3ベースヒットで流れ変わりそう」「飛び方がすごい」等、感覚的にイメージもしやすい。PoCMOCKにはピッタリでしたね。

いずれはパーパスを実現できるような作品にも期待したい

山幡

改めて良かったと思うのは、私を含め運営のエンジニアやクリエイターもコンテストに参加したことです。実際に楽しさを理解した上で、表彰式の台本を組んだり、ダイジェスト映像を作ったりしたので、すごく楽しめました。そうやって作る側が楽しめていれば良いものが出来ると思います。

原

そうなんですよね。作り手のモチベーションが品質に与える影響は大きいと思います。

山幡

だからこそ参加者がいかにイベントを楽しんでくれるのかという部分と、それを楽しんだ状態でコンテンツとして仕上げることを大事にしました。そういった運営のスタンス的な部分を社長に褒めていただけたのも嬉しかったですね。

根岸

私もいざ参加したら本当に楽しくて。運営だけだったら外から見て「楽しそうだな」で終わっていた気もします。

山幡

もちろん運営に携われたことも楽しかったですよ。20代のエンジニア・クリエイターが運営する「CA BASE NEXT」など、最近はイベントの運営も若手主体ということが多く、一周回ってそろそろなんかやりたいなという気持ちもありましたし。

原

「久しぶりにやるか!」と腕を回すような気分でしたね。

山幡

その上で、どうせやるならもう少し楽しさに振ったイベントが良いかなと思っていました。最近は真面目なイベントばかりだったので。

原

会社がこの規模になってしまうと若手はちょっとふざけにくいでしょうね。

山幡

中堅どころの我々がしっかりふざけていかないと(笑)。

原

今回の結果で、PoCMOCK CONTESTが次回も開催されることはほぼ決まったと思います。どの程度の頻度になるかはまだ分かりませんが。

技術者は課題解決をしたい人も多い ので、事前の説明会で「社会問題もありですよ」というのが浸透したのは大きかったなと思います。

山幡

先日発表されたパーパスには社会貢献や社会課題の解決という思いも込められています。次回以降のPoCMOCKでは「パーパスを実現できるようなものを」と言えるので、その意味では会社が目指す方向にマッチしたイベントと言えるかもしれませんね。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

-

2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...

-

3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

世界市場で存在感を増す日本のアニメ。その制作現場において、クリエイターの情熱を土台としつつ、より良い創作環境や制作プロセスへの期待が高まっています。

サイバーエージェントは、この期待に応え、アニメ業界の持続的な発展に貢献すべく、新たなアニメ制作スタジオ「CA Soa」を設立しました。

「クリエイターが真に輝ける環境」と「テクノロジーによる制作プロセスの革新」を掲げ、同社代表でアニメプロデューサーの小川、アニメーター有澤が描く“理想のものづくり”とは。設立の想いと未来への展望を聞きました。