AI研究者が生み出す価値の掛け算 研究成果を最大限に活かす「AI Strategy & Planning」

AIの研究成果を、いかにして社会の価値に変えるのか。

AI技術の急速な進化に伴い、研究開発と社会実装を同時に推進する新しいモデルが求められています。サイバーエージェントのAI技術の研究開発組織「AI Lab」内に新設された「AI Strategy & Planning」は、AI研究者自身が事業企画・技術検証・知財戦略を一手に担う異色の専門組織。なぜ研究者が戦略を担うのか。その狙いと展望を、責任者の岡本大和に聞きました。

AI研究者だからできる、事業・技術・知財の掛け算

ーAI Strategy & PlanningはAI技術の事業活用と知財戦略を推進する専門組織とありますが、具体的な活動内容を教えてください。

研究成果の社会実装に関する活動全般をリードしています。

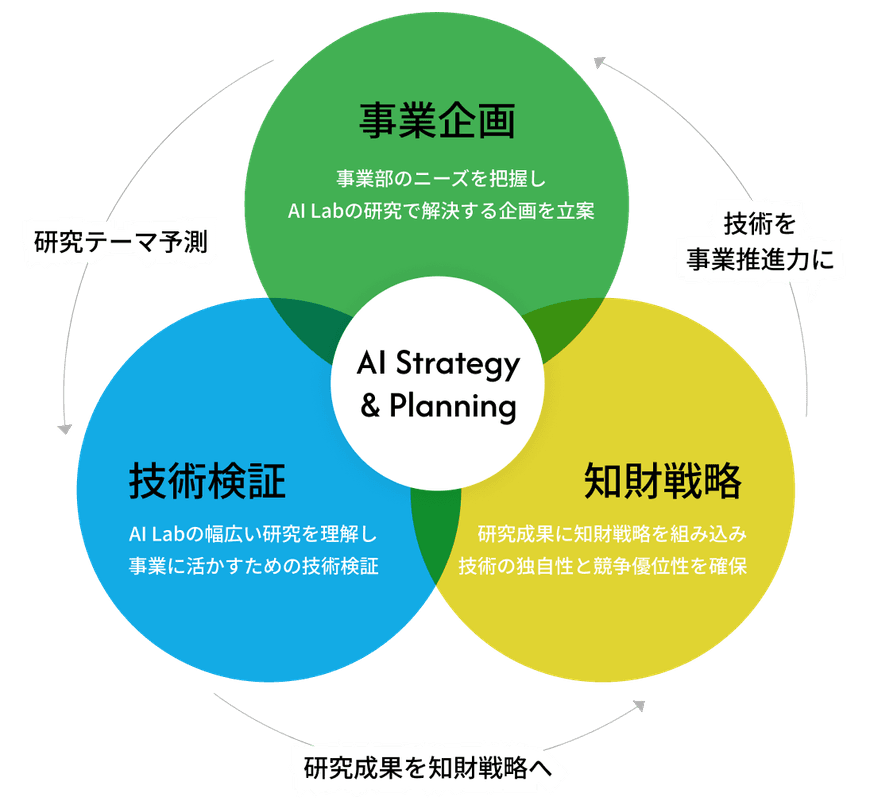

研究の価値を最大化するためには、技術の視点だけでなく事業の状況や知財戦略とかけ合わせて考えることが重要です。そのため、主な取り組みとしては事業企画・技術検証・知財戦略を定めました。これら3つの活動をAI研究者である私が担うことで、他にはない価値が生まれると考えています。

京都大学にて学士および修士号を取得後、オムロンで事業開発、NAVERでOCRプロダクト開発、LINEではComputer Vision Labの新規設立を担う。研究からビジネスまで至る多様なキャリアを活かして2024年よりAI Labにて戦略室を立ち上げ、研究成果の社会実装に従事。

1点目の事業企画は、事業部のニーズとAI Labのシーズを結びつけて価値創出の仮説を立案します。一般的な組織と異なりAI研究者目線で仮説立案を直接担うため、技術特性を存分に活かした具体的な仮説を構築できます。

2点目の技術検証では、その仮説の実現可能性を確認します。技術検証まで戦略室が担う点がユニークで、必然的に仮説の精度が上がってヒット率も高くなります。

3点目は知財戦略。専門知識に裏打ちされた正しい理解を基に、AI Labの研究成果を知的財産として権利化し、技術の独自性と競争優位性を確保します。すでに複数の研究領域で事業活用や特許の出願が進んでいます。

ー事業企画・技術検証・知財戦略は一般的にはそれぞれ異なる部署が担当することが多いように思います。3つの活動を同時に担う理由は?

事業・技術・知財を異なる部署が担う従来型の組織では、どうしても各自の専門性が縦割りになり、後から連携しても情報が「足し算」になりがちです。

一方で、初期段階から事業・技術・知財を同時に担うと、これらが相互に作用しながら成長していく「掛け算」を実現できます。これに加えて私自身がAI研究者である利点を活かすと、研究に知財戦略を組み込んで技術の独自性を確保し、知財権の獲得により技術を事業の推進力に転換しながら、さらに事業が進んだ先のニーズ予測から研究テーマを先取りする、といった取り組みが実現できます。

これこそが「AI Strategy & Planning」のユニークさであり価値です。

ー岡本さんはAI研究者でありながら戦略企画を担うという異色のミッションですが、どういった経緯なのでしょうか?

AI Labでは研究成果の社会実装により一層注力するために、技術と事業の両方に理解があり、研究成果をマネジメントしながら事業成長に繋げられる人材を探していました。そこで、声がかかったのが私でした。

私は京都大学の工学部情報学科に入学後、画像認識の研究に従事し、就職後もAI研究者としてのキャリアを積み上げてきました。ただ、数年間だけ技術を離れて事業開発に取り組んだ時期があります。当時はキャリア形成において遠回りのように感じましたが、その経験がこのような形でベストフィットするとは予想外でした。

私は自分自身がAI研究者であることはもちろん、話が難しいと思われがちな研究者としては珍しくコミュニケーションや対人折衝も得意で、技術を起点とした企画の経験もあります。このようなキャリアを歩んできた私だからこそできる仕事をしよう、と思いました。

AIの価値を最大限に引き出す組織へ。研究組織の新しいロールモデル

ー「AI Strategy & Planning」で今後実現したいことを教えてください。

まずは、研究組織であるAI Labと事業部の連携をさらに深化させていきたいです。事業戦略と研究計画がリンクしていないと、実用化に繋がらない、あるいは目下の課題しか解決できない研究が量産される恐れがあります。「AI Strategy & Planning」が間に入ることで、事業部が現在直面している悩みを解決しつつ、同時に将来への布石になるような研究を立ち上げていきたいです。

また、AI×知財戦略によって事業を成功に導くロールモデルになることも目指しています。AIが進化を続けるに伴い、AI×知財戦略のベストプラクティスも絶えず変化しています。知財と聞くと排他的効力を連想するかもしれませんが、単体のAI技術では解決できないほど課題が複雑化してきた近年では、クロスライセンスにより複数企業の協力を促した方が社会実装を加速できる可能性もあります。

このように、技術と事業、そして知財を結ぶ役割を果たしたいです。

ー岡本さんの思い描く未来とは?

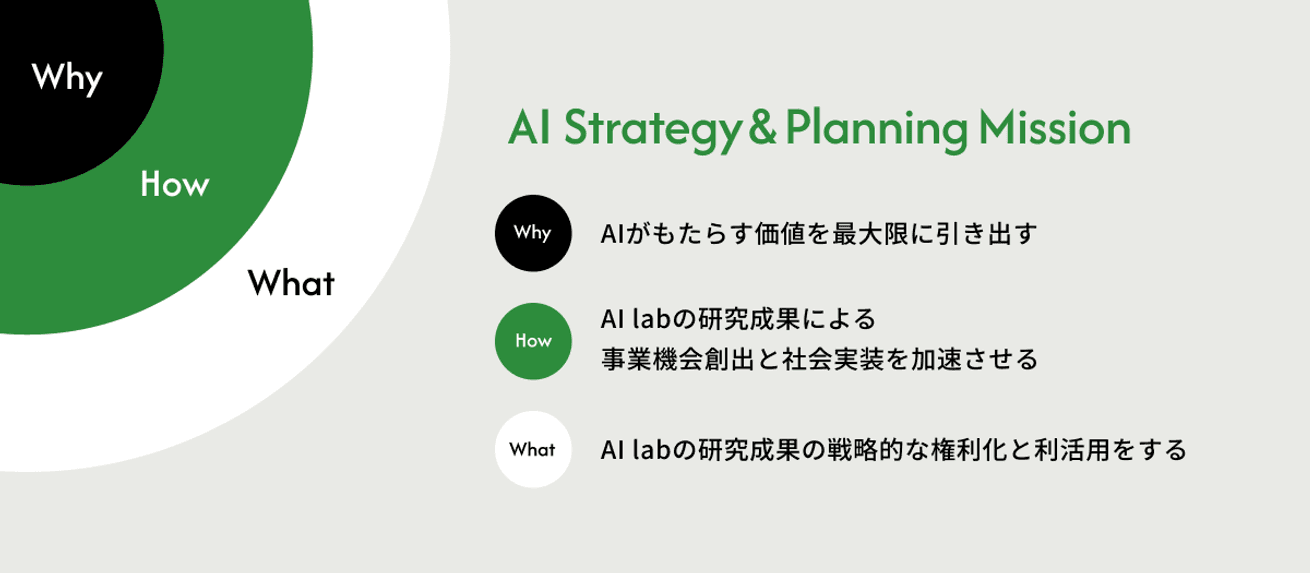

私は、AIのような最先端技術を学術領域だけにとどめず、ユーザー体験として人々の手元まで届けたいという想いがあります。そうして初めてAIがもたらす価値を最大限に引き出せると考えています。

そして、AI研究者が研究と実用化の両方で輝ける組織をつくりたい。自分自身がAI研究者ですので、研究の苦労も、実用化されなかった場合の悔しさもよくわかります。研究成果が実用化されない原因は、価値を持たないからではなく、事業課題の解決に繋がるようデザインする取り組みが足りないからです。そこで、研究を事業にミートさせて価値を引き出す役割を私が担い、AI研究者の努力が価値創出という形で咲き誇るような組織作りをしたいです。

「AI Strategy & Planning」が掲げるミッションには、この思いを盛り込んでいます。

ー今後チャレンジしたい人へのメッセージをお願いします。

「AI Strategy & Planning」では、ミッションに共感し一緒に働いてくれる方を募集しています。

事業企画・技術検証・知財戦略をかけあわせた新規事業の立ち上げや、いずれか一つを極めてエキスパートとしてのキャリアを目指すことも可能です。

「社会貢献の実感を持ちながら研究するならAI Lab」「技術の知財戦略はAI Labをお手本に」と言われるような研究組織を作り、日本のAI産業の国際競争力を高められるような取り組みに挑戦しましょう。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないAB...

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないABEMAの勝ち筋

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を...

-

3

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

-

4

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。