アニメ作品を広げるなら「ABEMA」 アニメと視聴者をつなぐ場に

「ABEMA」の開局以来、不動の人気を誇る「アニメチャンネル」。

幅広いアニメのラインナップに加え、特番や声優番組など、作品と視聴者を繋ぐコンテンツを提供し、アニメファンから高い支持を受けています。

アニメ産業の市場規模はこの10年で2倍以上の2.7兆円に拡大し※、日本の成長産業となったアニメ。商機が広がる中、「ABEMA」のアニメ戦略を、執行役員でABEMAコマース事業部部長の高井に聞きました。

※ 日本動画協会「アニメ産業レポート2022」(2023年1月)

「ABEMA」の人気ジャンル「アニメチャンネル」

─ 「ABEMA」のアニメの現状について教えてください。

「ABEMA」の開局以来、変わらず、視聴者数やコメント数のランキング上位にアニメ作品が名を連ねてきました。

現在では、「ABEMAで放送すると作品が広がる」と、コンテンツホルダーの方々からご評価いただくことも増え、アニメの独占・先行放送も多数実現しています。

「ABEMA」にアニメ作品と視聴者が集まる理由は、無料であることに加え、作品に合わせたオリジナルの特別番組や業界初の声優レギュラー番組である『声優と夜あそび』をはじめとした声優番組が豊富で、アニメを多面的に楽しむことができるから。

「なつかしアニメ」や「ファミリーアニメ」など様々なジャンルとテーマを揃え、6つのアニメチャンネルで最新作だけではなく、過去の作品や一挙放送等も行い、多くの方に見ていただいてます。

─ 大人気アニメ「【推しの子】」の単独最速配信は記憶に新しいですね。

本作では、最速配信にあわせ、特別番組の放送や、最新のグッズが買える専用の特設ショップなども開設。作品自体にパワーがあることは大前提ですが、「ABEMA」での一気通貫した取り組みが、話題性の最大化に貢献できたと自負しています。

引き続きこのような取り組みを強化し、「ABEMA」が作品と視聴者とをつなぐ場になっていけたらと思います。

アニメIPの収益機会を広げ、ステークホルダーとWINWINな関係を

─ アニメの躍進とともに「キャラクターグッズ」にも注目が集まっていますね。

日本のキャラクター商品化市場は6,631億円※で、近年増加傾向です。

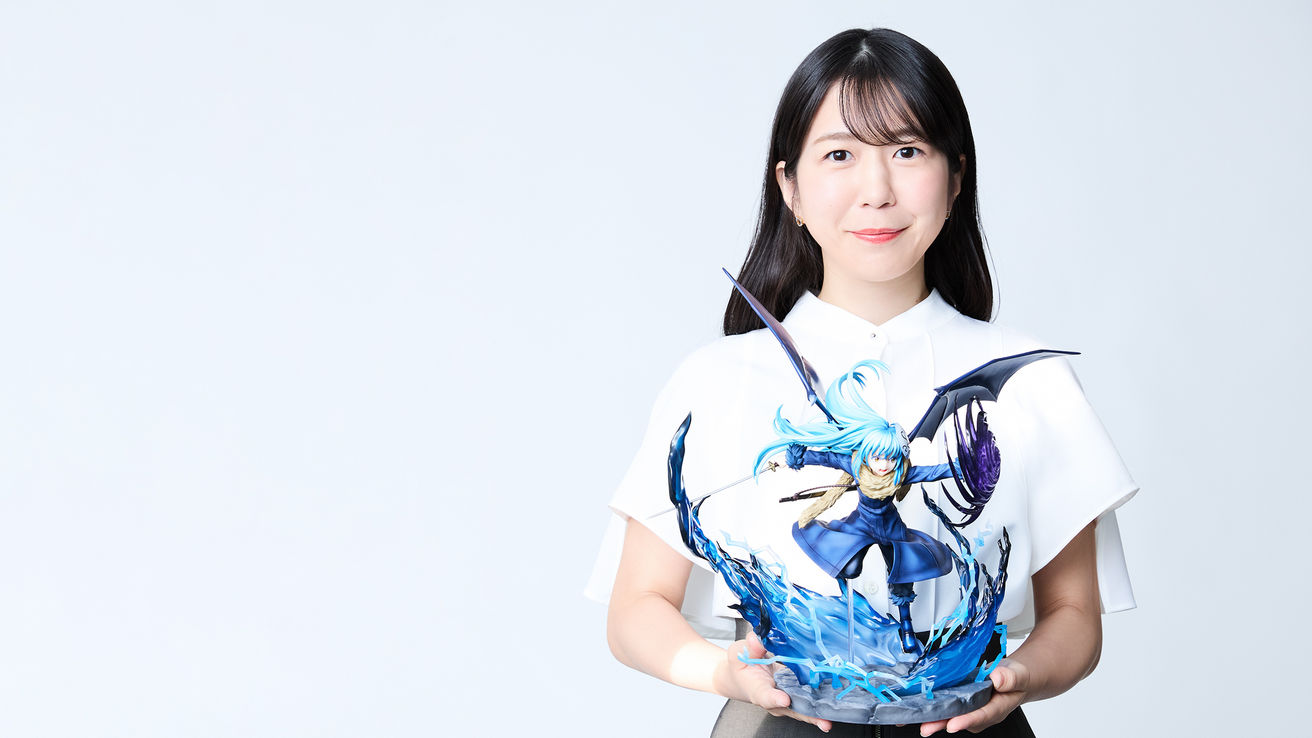

今年1月にオープンした公式オンラインストア「ABEMA Mart(アベマート)」では、「ABEMA」の視聴データをもとにニーズのある商品開発を行っています。なかでもアニメ作品のフィギュアや、本サイトでしか買えない番組オリジナルグッズが人気です。熱心なファンに加え、ライトなアニメファンである若年層や女性にも需要が広がっていることを感じます。

今後もアニメIPを生かしたグッズ販売等のコマース領域を拡大させ、収益機会を広げていければと思います。

また、アニメ制作段階から出資等の関係性を持たせていただき、「ABEMA」でしか実現できないサービスを一気通貫して提供する事で、コンテンツホルダーや視聴者の方々などアニメ業界全体の発展に寄与できればと考えています。

アニメ、漫画、フィギュア。かつて日本のサブカルチャーと呼ばれていたものは、今や世界のメインカルチャーとなりました。

とりわけ、コマース領域は、国内のみならず海外での伸びしろも非常に大きい。グローバルで勝負するときの突破口となるはずです。そして将来的には「ABEMA」「CyberAgent」発のアニメコンテンツを世界に届けられるよう、尽力していきます。

※日本動画協会「アニメ産業レポート2022」(2023年1月)

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

これからの広告効果は“多様性”がカギ。AI時代に求められる新しいクリエイテ...

これからの広告効果は“多様性”がカギ。AI時代に求められる新しいクリエイティブ戦略 ―Metaとサイバーエージェントが語る成果最大化の方程式―

これからの広告効果は“多様性”がカギ。AI時代に求められる...

-

3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

4

【図解】3分でわかるサイバーエージェント

【図解】3分でわかるサイバーエージェント

【図解】3分でわかるサイバーエージェント

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために

創業社長から2代目への社長交代

サイバーエージェント創業社長の藤田晋が社長交代を明言し、後継者育成に着手したのは2022年春。16名の候補者を選定し、3年半に及ぶ準備期間を経て、2025年11月14日に次期社長候補を発表しました。本件は、12月12日開催予定の第28回定時株主総会及び株主総会後に開催される取締役会で正式決定する予定です。

創業社長から2代目社長への円滑な引継ぎに必要なこと、また今回の社長交代人事について、現社長の藤田晋と、新社長就任予定の山内隆裕に話を聞きました。