「自分の強みは、他人事に真剣になれること」

Androidエンジニアが「ABEMA」組織開発室を発足した理由とは?

“新しい未来のテレビ” 「ABEMA」を支える技術者は現在約130名。テレビのイノベーションを目指して多くの機能拡充が急速に進む中で、その組織課題に向き合うため組織開発室が2021年4月に発足しました。そのきっかけとなったのが、Androidエンジニアとして「ABEMA」立ち上げに携わった土屋です。どのような経緯でミッションを変えることになったのか、また組織開発室の具体的な取り組みについても聞きました。

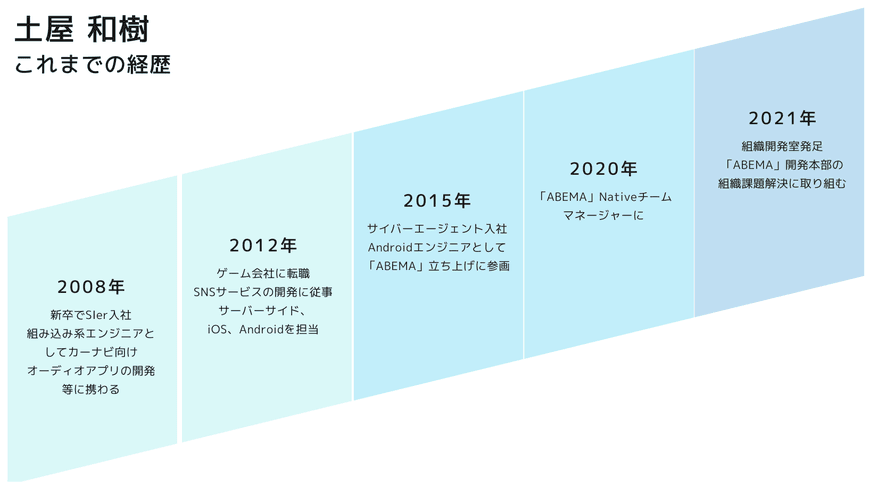

Profile

-

土屋 和樹

SIer、ゲーム会社での開発を経て、2015年中途入社。 Androidエンジニアとして「ABEMA」の立ち上げに携わった後、同サービス Nativeチームのマネジメントにも取り組む。2021年4月より「ABEMA」開発本部に組織開発室を発足し、開発本部全体の組織戦略の策定や実行を担う。

「土屋さんの1on1のおかげで救われました」という言葉で気づいた、新たなアプローチ

── Androidエンジニアから組織開発のミッションへ、キャリアチェンジを図った経緯を教えてください。

2020年頃に「ABEMA」Nativeチーム内で体制変更があり、チームメンバーの目標設定や評価を担当することになりました。それまでマネジメントに対しては正直あまり興味を持っていなかったので、何をしたら良いのか不安でした。まずはメンバーの悩みや不満を把握すべく、1on1を丁寧に行うように心がけました。そこで感じたのは、日々の業務においては問題ないように見えても、ゆっくり深掘りして話を聞いていくと、思いがけない悩みや組織に対する不満を抱えているメンバーがいるということです。

また、マネージャーとして試行錯誤していく中で、自分のチームのエンジニアだけでなく、デザイナーやPMとも1on1をする機会に恵まれました。というのも、元来世話好きな性格だからだと思います。人が好きなため共感力が高いのか、昔から仲の良い友人に相談される機会も頻繁にあり、友人グループの中でも聞き役に回ることが多かったのです。

分からないなりにもマネージャーとして奮闘した半期の終わりには、チームメンバーから「土屋さんの1on1のおかげで救われました」という言葉をもらいました。そこで、各メンバーの成長をサポートすることで成果に貢献できる、新たなアプローチがあることに気付きました。そして、自分自身の次のキャリアとしてピープルマネジメントを軸にしたいと考えるようになりました。当時は副本部長の矢内が1人で組織課題に向き合う役割を担っていたものの、約130名もの規模に対してリソースが足りていないと感じていました。自分の手で組織をさらに良くしていきたいという思いが次第に強くなり、上長や矢内に相談を重ねた結果、2021年4月に組織開発室を立ち上げました。

── 組織開発室では、具体的にどのような取り組みを行っていますか?

発足して一年、様々な組織戦略の策定と実行を進めてきました。まず初めに注力したのは、コミュニケーション課題への取り組みです。開発本部では組織の拡大に伴ってチームを横断したコミュニケーションが難しくなっており、とりわけ新たなメンバーにとっては円滑な人間関係が構築しにくいことが課題でした。 これらを解決するため、若手メンバーを中心に活性化委員会を発足しました。「ABEMA内の横断的なコミュニケーションを活発にする」というミッションの下、組織課題に対して自分たちで施策を考え実行してくれています。具体的な取り組みとしては、オンボーディング強化として、新卒社員には年次の近い先輩社員との座談会を開き、普段の働き方やこれまでの成長について話し合う機会を設けました。また、中途社員向けには “同世代でつながる” “プロジェクトで関わりそうな人とつながる” といった様々なコンセプトでの懇親ランチを設定することで、心理的負担をなるべく和らげ、パフォーマンスを発揮できる環境づくりをサポートするようにしました。

その他にも、人となりが分かるよう「メンバー図鑑」を作ったり、最近ではフットサルや釣りイベントを企画したりと様々なアイデアで組織を盛り上げてくれて大変頼もしい存在です。

また、組織課題を詳細に捉えられるよう、毎月マネージャー陣と組織についてディスカッションしたり、最近「ABEMA」に所属したメンバーと1週間・1ヶ月・3ヶ月のタイミングで面談し、組織に対する率直な意見をもらう場を設けています。社員だけでなくインターンや内定者アルバイトにも同じように「組織に対してフィードバックはありませんか」と聞いているのは特徴的かと思います。これまでで特に印象に残っているのは、1ヶ月の就業型インターンに参加した学生からのフィードバックですね。「メンターのコードレビューで、普段意識していなかった細かな部分まで指摘してもらえたので、学びが多くありがたかった」というものだったのですが、これをメンター担当の社員に伝えたところ、「実はどれくらいの温度感でレビューするか悩んでいたので、そう言ってもらえると、とても嬉しい」とのことでした。学生の声を吸い上げて、現場にフィードバックできた良い事例の一つかなと思います。

さらに、組織開発室だけでなくNativeチームのマネジメントも兼務しています。理由は2つあって、実際にプロダクトを開発している現場の温度感を理解することで、組織開発室として向き合うべき課題を見誤らないようにすること。もうひとつは、開発本部全体で新たな取り組みを行う際Nativeチームをモデルケースとし、開発本部全体へ広げるフローを構築するためです。Nativeチームでは、主にチームをスケールさせるための育成基盤作りや、ピープルマネジメントを担っています。

13年間のキャリアで、初めてビジョンを持てたのが組織開発の領域だった

── キャリアチェンジに不安を感じているメンバーと話す機会もあるかと思います。自らの経験を踏まえて、どのように声をかけますか?

自分自身もそうでしたが、基本的に新しいことにチャレンジをする際は、程度の差こそあれ不安や恐怖が伴うものだと思います。私は、いわゆる “will-can-must” のフレームワークを強く意識しました。自分の強みを活かして組織課題を解決するのだと強く信じたことで、自分の選択に自信を持てた気がします。自分がやりたいこと、自分の強み、自分がやるべきことは何なのか、しっかり言語化してみることが重要なのだと感じました。

また、キャリアチェンジを快く受け入れてくれた組織に対しては本当に感謝しています。

慣れない業務の連続で、成果に繋げられない時期が続くこともあったものの、上長だけでなく皆が親身になってアドバイスをしてくれて、自分を取り巻く環境全体がサポートしてくれている感覚でした。挑戦できるカルチャーを大事にしているサイバーエージェントだからこそだと強く感じます。キャリアチェンジに関しては社内報を通じて広くその事例が共有されていたり、職種や扱う技術を変更している人たちが身近に多くいるので、キャリアチェンジを宣言しやすい環境だと思います。

── 現在のミッションにおいて、どのような点にやりがいを感じていますか?

自分は根本的にはフォロワー気質で、魅力的なリーダーのビジョンを実現するために全力を尽くすタイプでしたが、これまでのキャリアで初めてビジョンを持てたのが組織開発の領域でした。メンバーのワークエンゲージメントにコミットする仕事なので、オンボーディングによってモチベーションが向上したり、想定より早くチームに馴染んでいる姿を見ると嬉しくなりますね。また、現在「ABEMA」開発本部は約130名の大きな組織で、組織開発が与える影響の大きさはやりがいの一つですが、同時に大きなプレッシャーも感じています。

まだまだ表立った成果を挙げられていないと感じているものの、メンバーから「『ABEMA』の組織開発には土屋さんが適任だ」と言ってもらえると励みになります。

── 最後に、今後の目標を教えてください。

テレビのイノベーションを目指し、”新しい未来のテレビ” として展開する「ABEMA」は、凄まじいスピードで様々なプロジェクトが日々進行しています。多種多様な課題と向き合いながらも、組織を俯瞰して今やるべきことを見極める力が欠かせません。自分にはそのバランス感覚がまだまだ足りないと感じているものの、組織開発の基本である「対話」を怠らず、課題の当事者の言葉に耳を傾け続けることで、ちょうど良いバランスを保てるように努力していきます。自分の強みは、他人事に真剣になれることだと思っているので、これからもそうありたいと思っています。

「ABEMA」開発本部の組織開発という、チャレンジングで刺激的なミッションを担当できているので、周囲の期待に応えられるよう、これからも全力で走り続けていきたいです。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制...

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制作力とIP戦略

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL ...

-

3

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイ...

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方...

-

4

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

ゲーム業界を目指す学生が身につけたい“3つの力”

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AIの実装が急速に進む中、データサイエンティスト・機械学習エンジニアに求められる役割も「モデル構築・分析」から「事業価値の設計・評価」へと拡大しつつあります。

この変化をどう捉え、自身の武器にしていくべきか? AI事業本部で「極予測AI」の開発を牽引する中西と、メディア・ライフスタイル事業のデータ領域を支える鈴木。キャリア採用で入社した事業領域の異なる2人が、事業課題や若手の育成について語りました。

対話から見えてきたのは、技術的なアプローチこそ違えど共通する、これからの時代にデータで事業貢献するための「確かな解」でした。AI時代をチャンスに変え、データサイエンティストとして進化し続けるための「生存戦略」に迫ります。