サイバーエージェントの

クリエイティブ組織の今とこれから

先日、サイバーエージェントのエンジニア・クリエイターがお届けする技術カンファレンス「CyberAgent Developer Conference 2022」を開催しました。本カンファレンスでは「Build Up Always」をテーマに、AI・インフラ・バックエンド・ネイティブ・フロント・セキュリティ・クリエイティブ・3DCGなど様々な領域において、これまで積み重ねてきた挑戦の中で得た知見や、最新の取り組み状況などについて、厳選した26のセッションをお届けしました。この記事では、基調講演の中から執行役員の佐藤洋介による発表の様子をお届けします。

クリエイティブを会社の競争力にするために

サイバーエージェントでは、2016年からミッションステートメントの一文に「クリエイティブで勝負する」というワードを追加しました。これは、事業に対してクリエイティブが影響力を持ち、そのクオリティ自体が市場での競争力になる時代になることを踏まえ、改めてクリエイティブの重要性を定義したことを示しています。

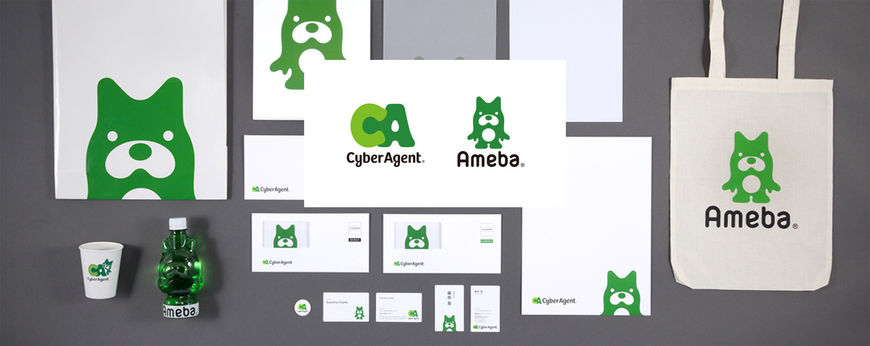

同時に、約10年間使用していたコーポレートロゴについても、リブランディングを行いました。これはクリエイティブ自体が競争力となる現在の市場に対し、サイバーエージェントは変化を恐れない会社である、ということを社内外に認知させることが目的でした。

サイバーエージェントには多種多様なクリエイターが在籍しており、専門性もレベルの高さも年々高くなっています。クリエイターが持つ専門性をさらに引き上げ、それらを事業の競争力にするためには、組織としてそれを加速させる必要があります。

変化の早いこの業界において、いかに再現性高くクリエイターの成長機会を担保していくかが鍵になります。サイバーエージェントでは、この育成、機会、評価という部分に対して、それぞれ組織運営を行っており、「成長が止まらない環境づくり」を最優先にしています。

自分たちの組織は自分たちで創る

クリエイターの組織づくりにおいて、最も大切にしているのが「自分たちの組織は自分たちで創る」という意識です。組織運営においてクリエイティブを主語に変化を生み出していくには、クリエイター自身がいかに組織を自分事化できるかが非常に重要です。

サイバーエージェントでは若手クリエイターも多く活躍していますが、彼らに対しては、ただの若手として捉えるのではなくて、「サイバーエージェントの次世代を担う」という期待を込めて、それぞれの活躍をサポートしています。

2021年5月、彼らが主体となってCA BASE NEXTという大規模な技術カンファレンスを行いました。次世代を担うクリエイターとエンジニアを中心に、サイバーエージェントの技術力にフォーカスした結果、約6,000人という多くの方々にご参加いただく機会となりました。

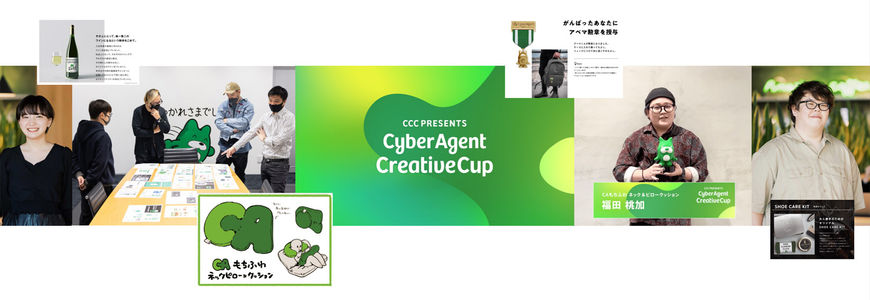

昨年は「CyberAgent Creative Cup」というクリエイティブコンペを行いました。これは「事業部の垣根を超えて、社員みんなで一つのお題に向き合い、クリエイティブなアウトプットに取り組める場が欲しい」という若手クリエイターの想いが発端となっています。1回目は、採用や表彰など社内イベントで活用するグッズのアイデアとデザインをテーマに開催されました。このように、普段の業務とは別にアウトプットする機会を設けることで、クリエイター自身がより切磋琢磨をすることが非常に重要であると考えています。

世界レベルのクオリティを目指した

さまざまな取り組み

特に最近はサービス市場が飽和し、中途半端なクオリティではヒットを狙うことが困難です。このような状況下において、クオリティに対して真摯に向き合う組織を作る必要があります。

CA Creative Center

世界レベルのクオリティを目指す施策の1つとして、2021年4月に社長室の直下に「CA Creative Center」を設立しました。クオリティに対して全社横断で機能させる組織として、クリエイティブに対してセントラルに向き合う環境を作っています。

特にサービス開発の現場においては、精度の高いモックアップが非常に重要です。これはサービス開発における初期実装の精度を上げるという目的もありますが、このモックアップ自体が、事業において精度の高い意思決定をするツールになるからです。ユーザー体験を創造し、ユーザーニーズの仮説やユーザー体験を検証していくためには、表層的なグラフィックだけでなく、挙動や遷移を含めた全てを体験として捉え、クリエイターがクオリティの責任をしっかり持てるような状態を作っています。

DX

また、最近特に力を入れているのがDXの領域です。メディアやゲームで培ったデザイン力を生かして、大企業と共同開発するような事例も増えてきています。デザイン力だけではなく、広告部門で培ったデータ活用やAIの研究開発のノウハウを生かしながら、さまざまな領域でチャレンジを行っています。

ABEMA

サイバーエージェントグループを代表するサービス、新しい未来のテレビ「ABEMA」では、番組クリエイティブにも注力しています。「ABEMA CREATIVE CENTER」というクリエイティブの専門組織を設け、番組のコアを捉えていかにビジュアル、映像で表現していくか、という部分の戦略を担っています。

最近では、写真家・蜷川実花さんが格闘家・那須川天心選手を撮り下ろすコラボレーションの実現など、世界的なクリエイターとの協業など、数多くチャレンジをしています。

プロダクトデザイン

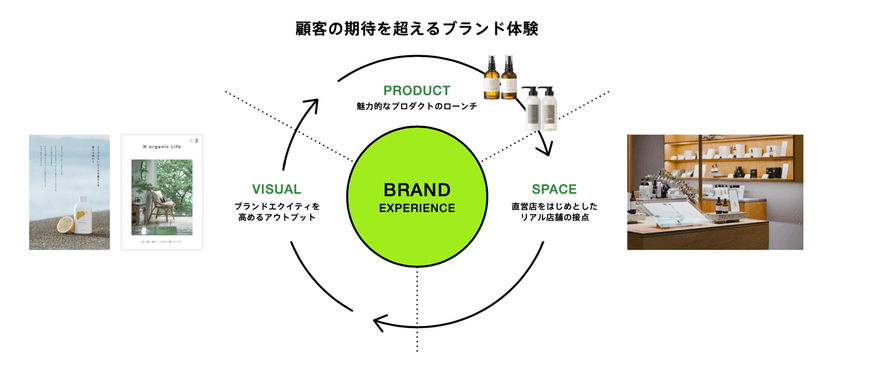

近年は、N organic(Nオーガニック)など、化粧品をはじめとしたプロダクトデザインにも挑戦をしています。ここでは、マーケティング視点の顧客インサイトをしっかり捉えながら、プロダクトデザインを自分たちの手で生み出すことにチャレンジをしています。こうした顧客のブランド体験をよりよくするために、プロダクトデザインと空間アーキテクチャのみならず、グラフィックの表現など、複合的に捉えながら、クリエイティブの領域を横断的に広げています。

ゲーム

ゲーム事業においては、UI/UXやアニメーション、3DCG、キャラクターなど、クリエイティブにおける専門性が多種多様です。特に最近は、3DCGを中心に未来への技術投資を積極的に行っています。ここでは既存タイトルの技術を基盤として、クリエイターだけではなく、エンジニアと一緒に協業する取り組みを幅広く行っています。

おわりに

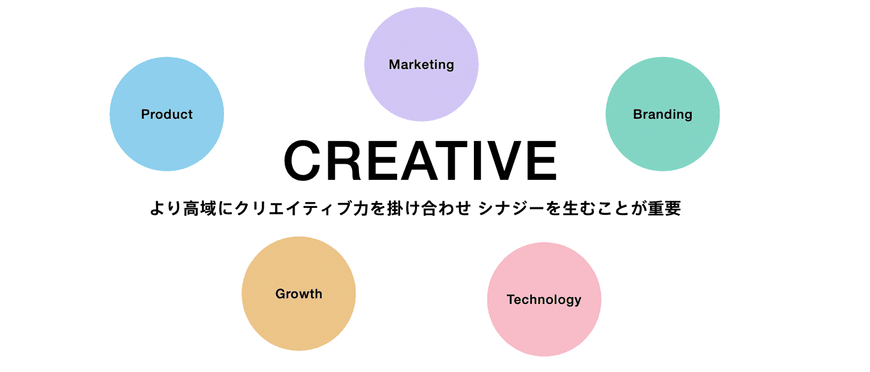

この先、市場を牽引する存在であるためには、専門性の掛け算が必要です。クリエイティブをより広義に複合的に捉え、ただ作るだけではなく、どうすればプロダクトをマーケットにフィットさせられるか、ここにクリエイティブを用いた戦略性が非常に重要になってきています。

クリエイティブで勝負するという意志の下、市場を牽引していく覚悟でクリエイティブに向き合える組織を目指していきたいと考えています。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

-

2

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制...

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の制作力とIP戦略

世界に響く日本のストーリー。コンテンツスタジオ「BABEL ...

-

3

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイ...

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

生成AI時代を楽しむ「素直でいいやつ」が最強説。変化を味方にするデータサイエンティストのありかた

生成AIの実装が急速に進む中、データサイエンティスト・機械学習エンジニアに求められる役割も「モデル構築・分析」から「事業価値の設計・評価」へと拡大しつつあります。

この変化をどう捉え、自身の武器にしていくべきか? AI事業本部で「極予測AI」の開発を牽引する中西と、メディア・ライフスタイル事業のデータ領域を支える鈴木。キャリア採用で入社した事業領域の異なる2人が、事業課題や若手の育成について語りました。

対話から見えてきたのは、技術的なアプローチこそ違えど共通する、これからの時代にデータで事業貢献するための「確かな解」でした。AI時代をチャンスに変え、データサイエンティストとして進化し続けるための「生存戦略」に迫ります。