「失敗を恐れず早く経験を積みたかった」

AI事業のスタートアップで働く営業1年目

20卒新卒が入社してから1年が経ちました。彼らの1年間はどのような経験、成長に繋がったのでしょうか。

今回話を聞いたのは株式会社AI Shift(以下:AI Shift)で営業を務める及川。「学生時代はAIに興味があったわけではなかった」と話す彼が、なぜAI事業を選んだのか。新卒1年目を振り返ります。

Profile

-

株式会社AI Shift

及川 信太郎

2020年サイバーエージェント新卒入社。株式会社AI Shiftに配属。

企業の抱える課題をAIで解決

AI Shiftでの仕事とは?

──AI Shiftはどのような会社でしょうか?

及川

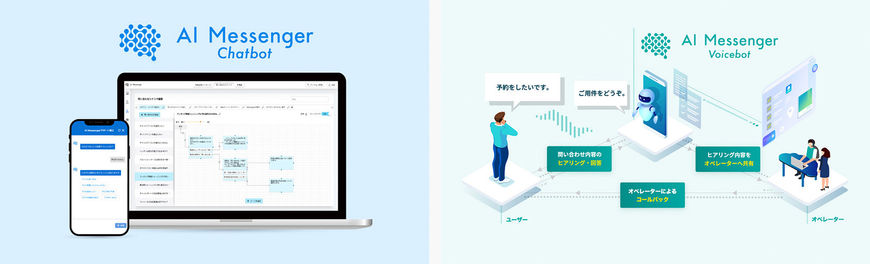

2019年8月に設立したサイバーエージェントのグループ会社で、カスタマーサポート向けのチャットボットサービス「AI Messenger Chatbot」、電話応対業務をDXするボイスボットサービス「AI Messenger Voicebot」などのAIプロダクトの開発・提供を通じ、企業のAI活用を推進しているスタートアップ企業です。

及川

それぞれユーザーからの問い合わせに対してAIが自動で返答するサービスで、自社で開発、導入支援、カスタマーサポートなど全て一貫して行っています。私はセールスを担当しています。

──“AI”と聞くと、理系やエンジニア職の方が活躍するイメージがあるのですが、もともと知見があったのでしょうか?

及川

いえ!学生時代は文系でしたし、知識ゼロからのスタートでした。学生や配属に悩んでいる内定者からも「AI事業は理系が活躍するイメージ」「知識がないと難しそう」などと言われることが多いのですが、知識は業務を通して覚えていけるので必須条件ではありません。

実際の現場で、クライアントからのあらゆる要望をキャッチアップし、それらをエンジニアやAI研究チームに相談しながら一緒にプロダクトをつくっていくため、仕事の中で知識をつけていくことができます。

──AI Shiftで働く面白さについて教えてください。

????

及川

まず挙げられることは、プロダクトとしての面白さです。

以前から展開しているチャットボットのほかに、チャットボットの設計ノウハウを生かした新しいプロダクト「AI Messenger Voicebot」を昨年の4月にリリースをしました。これらの提供を通して、企業のさまざまなニーズに応じて自動化していくことで、導入企業の業務効率化や働き方改革を推進できるのが面白いと感じます。

また、エンジニア、AI研究チーム、セールスなどの職種が在籍していますが、職種を超えて全員でものづくりをしているのも面白さだと感じています。

── 1年目を振り返って特に印象に残っている出来事はありますか?

及川

失敗もして、成長もしたという出来事なのですが、入社2ヶ月目でとあるコンペのフロントを任せてもらった時のことです。

入社2ヶ月目で知識もまだ未熟で経験ももちろんありません。しかも、クライアントは業界最大手の企業でした。

それでもニーズのヒアリング、システムの把握、スケジュールの設計、提案作成など全て自分が責任を持って進めていかなければならないという立場に立つことになりました。

クライアントが何を求めていて、どのような提案をしたら一番喜んでもらえるのか。仕事の進め方もよくわかっておらず、やることが山積みでだったのでとても苦労したのを覚えています。

ただ、クライアントからすると自分が新卒ということは関係のないことです。フロントに立つ以上“AI Shiftの営業”として責任を持たなければならないので、先輩社員にも助けてもらいながら提案内容をつくりあげていきました。

及川

ベンチャーだな、と思いましたね!(笑)こんなに早く任せてもらえるのかとびっくりしました。

結果としては残念ながらあと一歩のところで負けてしまったのですが、クライアントからもお褒めの言葉をいただいたり、早い段階で責任ある仕事を任せてもらえたというのが、その後の成長にも繋がったと思っています。

及川

一言で表すと“アットホームでドベンチャー”だと思います。

スタートアップなので、スピード感をもって推進しなければ事業が続かなくなってしまうというヒリヒリ感もありつつ、1人ひとりが会社や事業をより良くするためにはどうしたらいいかと考えながらコミュニケーションを頻繁に取っているので、全員で会社をつくっているという実感があります。

代表の米山との距離も近いので、経営陣の考えや仕事の進め方を間近で見られることも特徴だと思います。

「失敗を恐れず早く経験を積みたかった」

AI Shiftを選んだ理由

──では、少し話を戻して。サイバーエージェントに入社した理由を教えてください。

及川

私は就職活動の軸を3つ掲げていました。

1、スタートアップのような環境

2、とにかく任せてもらえる環境

3、一緒に働くメンバーが同じ方向をむいて仕事に取り組んでいる環境

これらの軸がぴったりあてはまったのがサイバーエージェントでした。

──そこからAI Shiftを選んだ理由は?

及川

“スタートアップのような環境”を考えた時に、設立されたばかりの事業部に行きたいと漠然と考えていました。サイバーエージェントとして力を入れている事業、かつスタートアップのような環境で、次の会社の柱をつくるような環境に身を置きたいと思ったんですよね。

AI事業は今後必ず伸びる事業だと思ったのと、AI Shiftは2019年に設立されたばかりで、開発から運営まで自分たちでつくって伸ばしていく一連の仕事に関わることができると考えて、AI Shiftを選びました。

──ちなみになぜ上述したような就活軸を掲げていたんですか?

及川

自分のライフプランを考えた時に、40歳になったら課長になってチームを持って・・というよく聞く年功序列の環境は、自分が求めているスピード感ではないと考えていました。

それよりも裁量のある仕事を任せてもらい、失敗とチャレンジを繰り返すという経験を早い段階から積みたいと思っていたんですよね。

──なんでそんなに早く経験を積みたかったんですか?

及川

そうですね。根本の性格になりますが、自分は昔からどちらかというと先頭に立ちたいという性格でした。そのため、自分に任せてもらい、成功して成果を上げたいという想いが強くありました。

なので、失敗を恐れず早くから責任を持つ仕事をしたいというのはずっと考えていました。AI Shiftでは、配属から1日目で担当企業を持たせてもらい、2ヶ月目でコンペのフロントに立ち、11ヶ月目でトレーナーになるという、ものすごいスピード感でさまざまな経験をさせてもらっているなと感じています。

及川

また、実際に働いたことがない中で、学生時代からやりたいことを絞ることは、自分の可能性を狭めるという意味でリスクだと考えていました。そのため、ITという成長産業の中でも事業領域が広いというのは非常に魅力に感じてたんです。

望んでいた通りの環境で仕事ができているので、毎日本当に充実しています。

“全ての分野においてプロになる”

2年目で目指したい自分の姿

──働く上で大切にしていることはありますか?

及川

“相手の立場に立って考える”というスタンスです。

大学生の頃にインターンシップ先の当時の上司に言われたことで、今も大切にしていることです。特に社会人になり、営業としてクライアントに提案をする時に一番実感しました。

クライアントの求める期待に対し自分たちが提供できること、このサービスを導入することによってどんな未来が待っているのかなど、感情論ではなくロジックで説明し、しっかりと納得していただけるように、あらゆる方向から考えることを意識しています。

昔から大切にしていることではありますが、働くようになって改めて大切な考えだと身を以て感じています。

──2年目の目標はありますか?

及川

プロになることです!

振り返ってみれば、1年目はとにかく経験をして失敗して成功体験を積んで、とにかくくらいついて進んでいく1年でした。

そのスタンスを持ちつつも、プロダクトにおける専門性、提案の質など、ビジネスにおいて必要とされている全ての分野において成長できるように経験を積み、AI Shiftといえば及川と社内外で認められるようになビジネスパーソンになりたいと思っています。

記事ランキング

-

1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

-

2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...

-

3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

三菱UFJ銀行との協業から生まれた

「信頼でつなぐ広告 Bank Ads」

テクノロジーと倫理が交差する、広告DXの実践

2023年、三菱UFJ銀行とサイバーエージェントは、金融データと広告技術の融合による新たな広告事業「Bank Ads」を立ち上げました。

信頼性を前提とした広告のあり方が問われる時代において、銀行が保有する1st Party Dataと、広告業界で培われた開発・運用ノウハウを掛け合わせ、安心かつ効果的な広告体験の実現に挑んでいます。

本記事では、プロジェクトの中心メンバーである杉山・伊藤の両名が、「Bank Ads」の誕生背景や具体的な開発プロセス、信頼と成果の両立を目指すための思想や仕組み、そしてテクノロジーとビジネスの境界線を越えたキャリア観について語ります。