「ABEMA」エンジニアに聞く、リニア放送における新広告配信システム

リニア放送の広告配信については、これまで番組の視聴者に同一のCMを配信する従来のマスメディアのような形でのアプローチを主軸にしていましたが、この度新たに視聴者一人ひとりに最適な広告の出し分けを可能にする「パーソナライズド広告配信」をリリース。本リリースの背景や今後の展開について、株式会社AbemaTV CTO 西尾と、同社 広告本部開発責任者 福永に話を聞きました。

<参考>2020年6月22日プレスリリース

『「ABEMA」の広告配信システムが一新、リニア放送においても視聴者ごとに最適な広告を出し分ける国内最大規模のパーソナライズド配信が可能に』

Profile

-

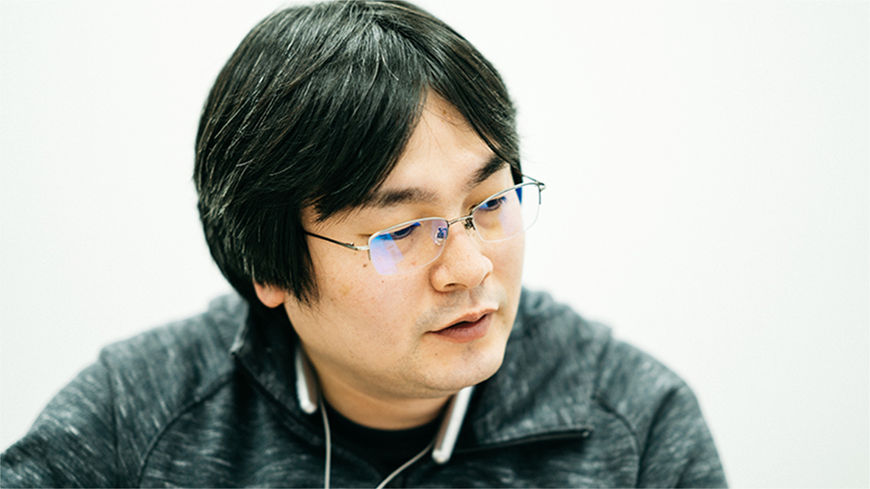

西尾 亮太 (ニシオ リョウタ)

2011年、株式会社サイバーエージェントに入社。Amebaスマートフォンプラットフォーム基盤、ゲーム向けリアルタイム通信基盤の開発を経て、2016年に「ABEMA」の立ち上げに参画。2018年よりCTOに就任、現在に至る。 -

福永 亘 (フクナガ ワタル)

2011年、株式会社サイバーエージェントに入社。「アメブロ」や「ガールフレンド(仮)」、「オルタナティブガールズ」などの開発を担当。2017年9月よりAbemaTV広告本部にて、広告配信サーバーの開発などを担当。2019年より広告開発責任者を務める。

開局前から構想にあったリニア放送でのパーソナライズド広告配信

──リニア放送でパーソナライズド広告配信の対応をする構想はいつ頃からありましたか?

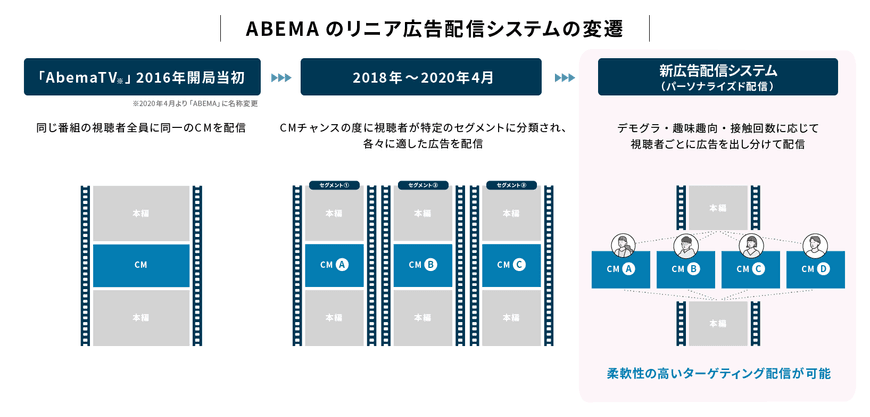

西尾:リニア放送におけるパーソナライズド広告配信は、「ABEMA」の開局前から議論にはあがっており、当初から設計していたぐらいです。しかし慎重に検討を重ねた結果、開局時には採用しませんでした。

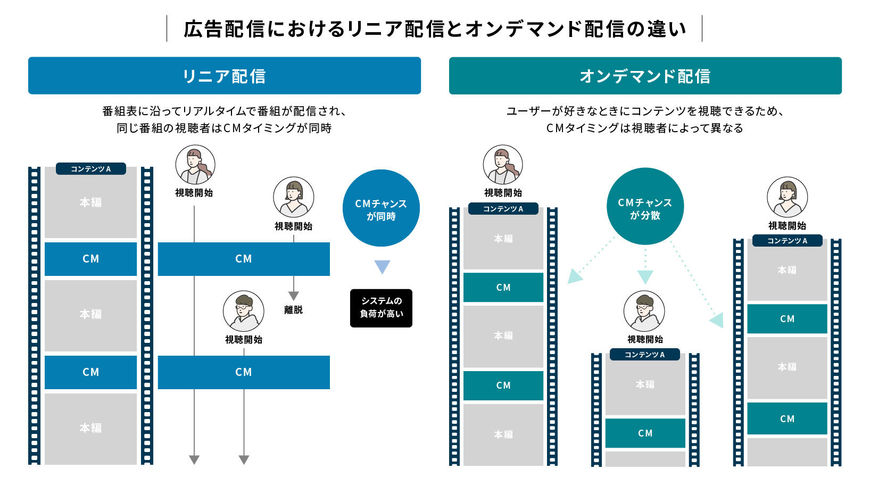

理由は幾つかありますが、1つは広告サーバーへかかる負荷の点です。

CMをパーソナライズする際には、映像ファイルのストリーム表現の負荷と、CMのタイミングで発生する広告配信サーバーへの負荷。この2つがポイントになります。

西尾:リニア放送でパーソナライズド広告配信をするとなると、例えばある番組を1,000人が視聴しているとして、番組本編を放送している時は1本のコンテンツを配信していますが、CMに切り替わると、同時に1,000人分の広告の選択と、最大で1,000個の異なる広告コンテンツの配信が発生します。

この時、最も高くなる負荷に対してシステムを構成する必要があるため、同一CMを配信するオンデマンド配信のスタイルと比べ、何千倍ものキャパシティを備えたシステムを用意することになります。

今でこそ映像配信技術のコモディティ化も進んでいますし、パブリッククラウドのマネージドサービスで活用できそうなプロダクトが増えていますが、2016年の開局時は映像配信技術の環境も整っていませんでしたし、独自のシステムを組んでいる「ABEMA」に合致するようなソリューションは存在しませんでした。

もちろん、技術的にはなんとか実現することも可能でしたが、負荷が厳しいことに変わりはありません。コスト面なども考慮した上で、まずは「番組の視聴者全員に同一のCMを配信する」という、従来のテレビと同じ形で「ABEMA」は開局することになりました。

福永:今回のパーソナライズド広告配信をリリースできた要因には、開局時に比べ技術的な環境が整ってきたことに加え、視聴数やCMを出稿してくださる企業数が増えたことで、システムコストに見合う規模に「ABEMA」が成長したという側面もあります。

また、広告主からも、パーソナライズド広告配信を期待する声を多くいただいていたので、ようやく実現できたという思いです。

パーソナライズド広告配信の2つのメリット

──リニア放送においてパーソナライズド広告を実現することには、具体的にどういったメリットがあるのですか?

福永:まず大きなメリットのひとつが、柔軟性の高いターゲティング配信がリニア放送でも可能になる点です。

従来のシステムでのターゲティング配信では、あらかじめ決まったセグメントへのターゲティング配信に限られていました。例えばデモグラ指定の配信であれば、F1(20~34歳の女性)やF2(35~49歳の女性)といった区分での指定しかできない、といった具合です。

それが新システムへ移行によって、10歳ごとに年齢を区切ったり、指定する年齢範囲に当てはまる視聴者のみに配信するなど、広告主のニーズに応じてより細かく対応できるようになります。

西尾:興味関心や購買データなども活用して、例えば「コンビニでアイスクリームを買った人」に向けた広告、といった細かい区分での広告配信を可能にしていくことも想定しています。将来的には「男性」「20代」「東京都在住」「ビールが好き」のような細かい要素を掛け合わせたターゲティング配信をすることも可能になります。

福永:もう1つのメリットは、広告の在庫効率の向上です。

これまでの配信方法では、視聴者に届ける広告の種類はCM1枠に対して1社分だけでした。これがパーソナライズド配信では、例えば100万人の視聴者に対して2社が50万人ずつに分けてCMを届けることが可能になります。

つまり、視聴数に合わせてCM配信数を調整し、複数の広告主の広告を入れることが可能になるため「ABEMA」全体の広告在庫効率の向上に繋げることができます。

広告主のニーズに柔軟に対応していくために

福永:2019年にはインターネット広告費がテレビ広告費を上回りました。※2

※2 <参考>19年のネット広告費、初めてテレビ抜く 電通調べ (日経新聞 2020年3月11日)

広告を取り巻く環境が年々変化する中で、インターネット広告への比重が高まり、「効率的に広告を出したい」「より高い広告効果を出したい」という広告主の思いはますます強くなっていると感じます。

例えばABEMAには将棋チャンネルがあります。将棋番組の主なターゲット層はM2辺りになると思いますが、将棋ファンの中にも、テレビを見ない、または見られない環境にある人がいるかもしれない。そしてその人たちにピンポイントで狙った広告を出したい。広告主のニーズという観点からはそういう考え方もあります。

西尾:広告主にとっての「ABEMA」のポジショニングによって考え方が変わってきますよね。もしテレビと同じものとして「ABEMA」を捉えるなら、テレビと同じやり方をすればいいわけです。

しかし広告主が「テレビとは違うアプローチをするためにABEMAを」という考え方であれば、それに応じて最適な使い方に変えていく必要があります。

福永:「ABEMA」はマスとデジタルそれぞれの強みを併せ持つメディアとして、広告主のあらゆるニーズに独自の方法で対応していきたいですね。

──パーソナライズ化が進むことで広告単価も上がっていくのでしょうか。

福永:パーソナライズ化の目的は広告単価を上げることではなく、あくまでも「広告主の要望に柔軟に対応できるようする」ことです。

考え方としてはホテルの客室のカスタマイズが近いかもしれません。CM枠をホテルの客室に例えるなら、空室はできるだけ減らしたい。そのために誰もが泊まりたいと思うような部屋を作っていく。お客様の多様なニーズに応えられるよう色々なタイプの客室を用意する。そんなイメージです。

「コンテンツ」に対するターゲティングという新たな試み

──今後ABEMA広告ではどのような開発を行っていく予定ですか。

福永:ここまで話してきたターゲティングは全て「ユーザー」に対するターゲティングなのですが、最近は「コンテンツ」に対するターゲティングにかなり力を入れています。

魅力的なコンテンツには多くのファンが集まりますし、コンテンツと相性が良い広告クリエイティブは、視聴者の態度変容を大きく促すことができるという考えによるものです。

恋愛リアリティーショーならば「キュンキュンしたい」から観ているとか、ニュースチャンネルなら最新情報を知りたいから観ているとか、コンテンツによって視聴するモチベーションがかなり違うことは分かっています。例えばキュンキュンして恋愛モードになっている時なら、化粧品や美容品が売れそうですよね。

西尾:野球にビールとかですね。

福永:そうです。これは従来のテレビの手法と近いですが、大きな違いは「ABEMA」にはデジタルコンテンツならではのデータの精度の高さと、圧倒的なコンテンツの量があることです。

これまでもサイバーエージェントグループでは、コンテンツに対するターゲティングという試みを、「アメブロ」などのメディアでも行ってきました。昨今、個人データの取り扱いに関する規制が強まっていますし、「ABEMA」ならではの特性を活かしたコンテンツターゲティングは広告として大きな強みになるので、引き続き強化していきたいと考えています。

西尾:今「ABEMA」では、番組コンテンツにおいて、より優れた精度でレコメンドできるような開発を進めています。広告も同様にコンテンツターゲティングを精度高く行うことで、サービス全体として「ユーザーがコンテンツを快適に視聴する」そんな体験を提供していきたいですね。

記事ランキング

-

1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

-

2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...

-

3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

世界市場で存在感を増す日本のアニメ。その制作現場において、クリエイターの情熱を土台としつつ、より良い創作環境や制作プロセスへの期待が高まっています。

サイバーエージェントは、この期待に応え、アニメ業界の持続的な発展に貢献すべく、新たなアニメ制作スタジオ「CA Soa」を設立しました。

「クリエイターが真に輝ける環境」と「テクノロジーによる制作プロセスの革新」を掲げ、同社代表でアニメプロデューサーの小川、アニメーター有澤が描く“理想のものづくり”とは。設立の想いと未来への展望を聞きました。