年に1度の社内技術カンファレンス

「CA BASE CAMP」開催レポート

サイバーエージェントでは年に1度、サイバーエージェントグループに所属するエンジニア・クリエイターが参加する社内技術カンファレンス「CA BASE CAMP」を開催しています。各事業領域で培ったノウハウの共有や、部門・職種を超えた技術者同士の交流を促進することを目的とした本カンファレンスですが、今年も新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、オンライン開催を余儀なくされました。昨年に引き続き、バーチャル会場でのセッションのほか、新たな取り組み「CA PoCMOCK CONTEST」にも挑戦しました。今日はその様子を一部ご紹介します。

コンセプトは「もっと知りたい、現場のリアル」

サイバーエージェントグループのエンジニア・クリエイターの数は2,000人を超えます。このスケールメリットを誰もが享受できる組織にするための1つの取り組みとして、各事業領域で培ったノウハウの共有、部門・職種を超えた技術者同士の交流を促進することを目的に、2018年より年に1度、社内技術カンファレンス「CA BASE CAMP」を開催をしています。

「もっと知りたい、現場のリアル」をコンセプトに、54のセッション、9つのパネルディスカッションを実施したほか、初開催となる社内技術コンテスト「CA PoCMOCK CONTEST」の表彰式も行いました。

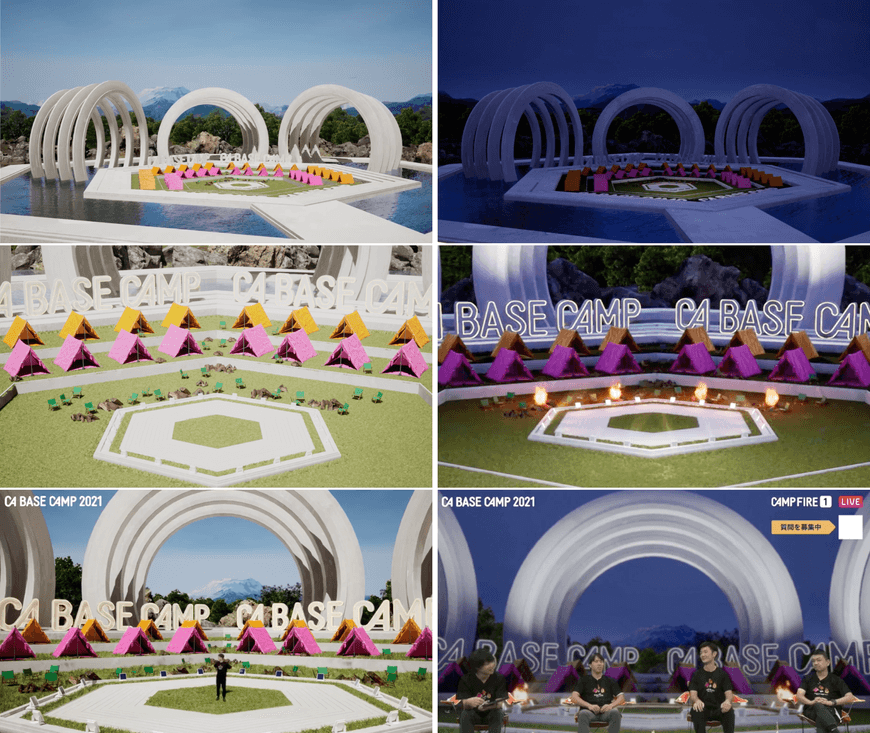

会場は昨年同様、サイバーエージェントの子会社で、3DCG関連のコンテンツ・広告クリエイティブの企画制作を手掛ける株式会社CyberHuman Productionsが持つ、リアルタイムに人物と3DCG背景を合成し撮影する「バーチャル撮影システム」を活用しました。

今年のバーチャル会場のコンセプトは「キャンプ場」です。技術者それぞれが自らテントを張り、その中で多様な発表が行われるというコンセプトで会場創りが行われました。グループ内の知見を集結させ、毎年このクオリティの高さを実現できることこそが、サイバーエージェントの技術力を体現しているのではないでしょうか。

ステージ演出は、CA Creative Centerの山幡大祐が担当した

新年度に向けたプレゼンテーション

基調講演では、エンジニアチーム・クリエイターチームそれぞれの担当役員、責任者から発表を行いました。

エンジニア部門からは、1年間のトピックス、技術のサイバーエージェントを加速させるための新体制や中期技術戦略の基本方針について発表がありました。中期技術戦略の基本方針については、3ヶ月半にわたり各管轄のCTOや開発責任者総勢70名のヒアリングを経て、今後2年間における技術戦略を整理したことについて、発表が行われました。

クリエイター部門からは、広告、ゲーム、メディア、各管轄のクリエイティブ責任者から今後のビジョンが発表されました。2016年に当社のミッションステートメントへ「クリエイティブで勝負する。」という一文が加わり、事業に対するクリエイティブの影響力が増してきました。今後はより確実に、クリエイティブを会社の強みとするため、世界レベルのクオリティを目指してそれぞれの領域でクリエイティブをどう進化させていくのか、戦略の発表を行いました。

社内技術コンテスト「CA PoCMOCK CONTEST」を初開催

また、当日は初開催となる社内技術コンテスト「CA PoCMOCK CONTEST」の参加者によるプレゼンテーションおよび表彰式も開催されました。

「CA PoCMOCK CONTESTとは、様々な課題やアイデアに対してエンジニア・クリエイターならではの視点からPoCMOCK (=技術的な検証とモックの作成) を行うことで形にし、役員陣や社内に披露することで、サイバーエージェントの未来につながるタネを発掘できるようなコンテストを目指してスタートした社内技術コンテストです。

参加者は2日間の開発合宿にてPoCMOCKを作成し、この日は代表藤田と役員数名による事前審査を経て選抜された6チームが、それぞれのアイデアについて発表を行いました。

当日は、Electronを活用したDeskTopAppの事業化案、機械学習を用いたリアルタイム画像判定による会員登録効率化システム、広告領域における音声研究開発に取り組むエンジニアから、そのさらなる領域拡大についての提案、公開スタジオ「UDAGAWA BASE」にプロジェクションマッピングを実装するアイデアなど、それぞれが持つ専門知識やスキルを、普段の業務の垣根を越えて、価値に変換しようとする発表が多数行われました。

また、所属部門や年代の垣根を超えたコラボレーションも見られ、サイバーエージェントのスケールメリットが活かされた瞬間を垣間みることもできました。

何よりも印象的だったのは、参加したメンバーが口を揃えて「楽しかった」と話す姿です。蓄積してきた知見を、担当サービス・所属管轄の枠を超えて提案できる喜び、新しい技術に知的好奇心のまま没頭できた時間を「小学生の頃の夏休みの自由研究のようでワクワクした」と表現する技術者もいました。

おわりに

世の中の技術革新に伴いサイバーエージェントが展開する事業の幅は一層広がりました。「CA BASE CAMP 2021」を通じて「Back to Normal」に向けての第一歩を踏み出せた気がします。これからも技術のサイバーエージェントを加速し続けたいと思います。

オフィシャルブログを見る

記事ランキング

-

1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

-

2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...

-

3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...

-

4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

世界市場で存在感を増す日本のアニメ。その制作現場において、クリエイターの情熱を土台としつつ、より良い創作環境や制作プロセスへの期待が高まっています。

サイバーエージェントは、この期待に応え、アニメ業界の持続的な発展に貢献すべく、新たなアニメ制作スタジオ「CA Soa」を設立しました。

「クリエイターが真に輝ける環境」と「テクノロジーによる制作プロセスの革新」を掲げ、同社代表でアニメプロデューサーの小川、アニメーター有澤が描く“理想のものづくり”とは。設立の想いと未来への展望を聞きました。