過去最多応募のヤングカンヌPR部門でGOLD受賞!日本代表になるまでの軌跡

2024年度のヤングライオンズコンペティション(通称:ヤングカンヌ)のPR部門に挑戦し、国内予選で見事日本1位のGOLDを受賞した社員にインタビュー。10年のヤングカンヌ日本予選の歴史上、他部門も含めて最大のエントリー数となったという本大会において、PR門にてGOLD受賞を成し遂げるまでの舞台裏について話を聞きました。

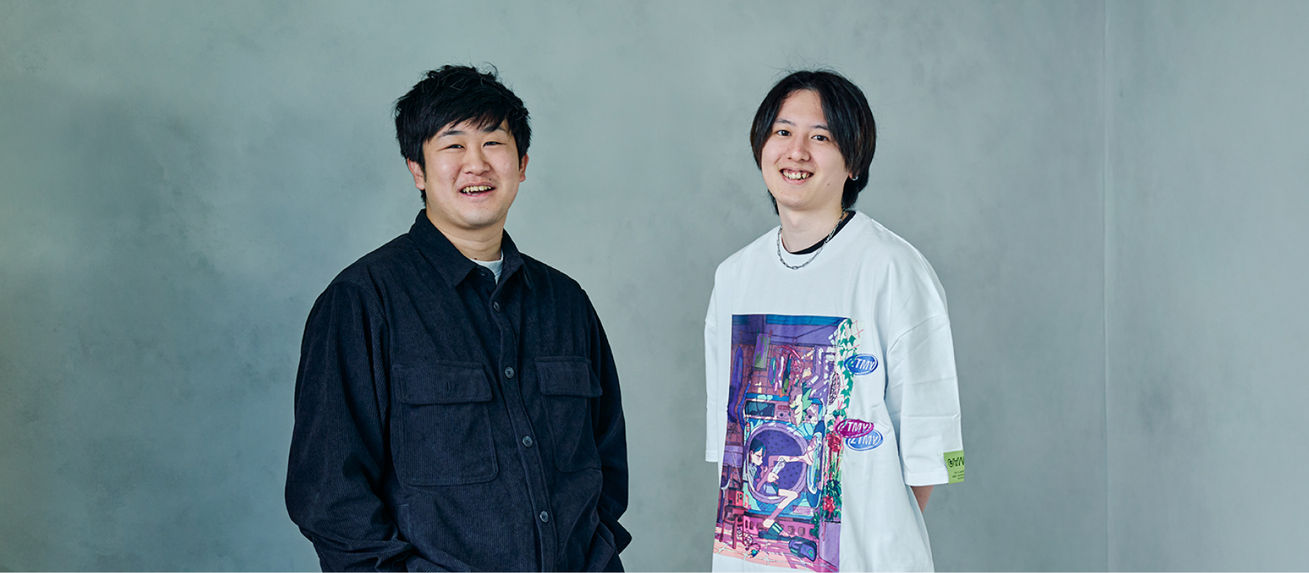

Profile

-

藤木 良祐 / インターネット広告事業本部 ブランドクリエイティブ部門 クリエイティブプランナー

2019年、新卒で大手広告代理店に入社。その後、2020年にサイバーエージェントへ転職。ブランドクリエイティブ部門でクリエイティブプランナーとして活躍中。 -

西谷 崇 / インターネット広告事業本部 ブランドクリエイティブ部門 クリエイティブプランナー

2019年、新卒でサイバーエージェントに入社。子会社の(株)CyberZにてアプリのバナーや動画制作を担当。その後、よりブランド領域での活躍を目指し、現職となるブランドクリエイティブ部門へ異動。藤木と同じチームでプランナーとして活躍中。

ヤングライオンズコンペティションは、カンヌライオンズで行われる30歳以下のプロフェッショナルを対象とした公式プログラムです。各国の代表2名1チームが参加し、現地で与えられた課題に対し、定められた時間内に作成した映像や企画書の提出、プレゼンテーションにより、GOLD, SILVER, BRONZEを決定し、日本代表を選出します。

(引用元:https://www.canneslionsjapan.com/youngcompetitions/)

ヤングカンヌ挑戦のきっかけ

ー ヤングカンヌに挑戦したきっかけを教えてください。

藤木:私は前職時代の新卒1年目からヤングカンヌに挑戦し続けていました。若手クリエイターとしての登竜門であり、世界で一番名誉ある若手の広告賞だと思ったからです。これまで4回程挑戦しましたが、なかなか結果を出せずにいました。

西谷:正直に言うと、私は藤木に誘われるまでヤングカンヌの存在をよく知りませんでした。しかし、藤木がヤングカンヌの詳細から、過去のデータや傾向をまとめて熱心に説明してくれて、その熱意に触発されました。今年が応募できる最初で最後の年齢だったので、一度きりのチャンスだと思い、一緒に挑戦することにしました。

ー この2人でチームを組むことになった経緯は?

藤木:ヤングカンヌには年齢制限があるため、これまでのパートナーが出場できなくなり、新たなパートナーを探していました。西谷は普段一緒に仕事をしており、好きな企画やアイデアの出し方が近く、お互いの強みや思考パターンも理解していました。ヤングカンヌは短い期間で企画を練るためとてもハードなんですね。それを一緒に乗り越えてくれるのは西谷以外にいないと思い声をかけました。

GOLDを受賞した企画ができるまで

藤木:今年は「難民の支援が低い国の支援率を上げるための企画」という課題でした。想定クライアントは世界の難民問題援助活動を行うUNHCR Japanで、PR部門ではグローバルパートナーとの協働が条件として入っていました。ヤングカンヌではその時期の社会問題がテーマになることが多いので、想定通りのお題ではあるなと思いつつ、自分たちに馴染みのないテーマなので難しいと思いましたね。

ー 受賞した企画の概要について教えてください。

西谷:私たちが提案したのは、難民の国とリアルタイムでつながったストリートピアノ『Invisible Pianist』です。街にピアノを設置し、誰もが自由に演奏できる遊び場のような空間を創出します。このピアノは難民キャンプに設置されたピアノとリアルタイムで接続されており、演奏を通じて交流が生まれます。さらに、演奏に対して「チップ」という形で支援ができる仕組みを組み込むことで、従来の「寄付」というイメージを、よりポジティブな体験へと転換することを目指しました。

― どのようにアイデアを練っていったのですか?

西谷:まず直面した課題は、日本人の多くが難民問題に対して理解が乏しく、「存在する実感すら湧いていない」という現状でした。そのため、まずは難民問題について徹底的にリサーチするためにドキュメンタリー映画を観たり、関連資料を読み込んだりして、インパクトのあるファクト(事実)がないかを探していきました。

藤木:企画の方向性を検討する中で、過去の受賞作品の傾向から、ネガティブな現実を突きつけるような内容では、自分たちのように難民の理解がない人々にはいまいち伝わらず効果が限定的だと判断しました。むしろ、難民問題を知らない人々にも響くよう、ポジティブなコミュニケーションの形を模索することにしました。

西谷:企画自体の着想を得たのはドキュメンタリー映画を見た時です。難民は海を渡りきった後、着ていたライフジャケットを捨てていくという慣習があり、それが非常に象徴的に描かれていました。実際の写真を調べると、とある企業のロゴが大量に映っていたんです。

この企業は、日本ではピアノなどの音楽機器メーカーとして知られていますが、グローバルではバイクや海洋製品でも高い知名度を持つ世界的企業です。難民にとってはライフジャケットのメーカーとして馴染み深い存在であることから、理想的なグローバルパートナーになり得ると考えました。

― ピアノでのコミュニケーションというアイデアはどのように生まれたのですか?

西谷:難民の存在を実感するためには当然会って話すのが早いですが、残念なことに仮に日本人が実際に話せたとしてもプラスに働かないのではと思いました。実際、街で寄付を求める海外の方がいたとしても、怪しい印象を抱いてしまうこともあると思ったからです。

そこでヒントとなったのが、モールス信号を使った見知らぬ人同士がコミュニケーションをとる動画でした。入力速度が拙ければ「趣味の人なのかな?」と思いますし、逆に早ければ「本職の人かも?」といったように、モールス信号の打ち方一つで相手の個性が伝わり、非言語でありながら温かみのあるコミュニケーションが成立していることに着目しました。

これをピアノに置き換えると、上手な人が弾いていたらテンションが上がりますし、拙かったら子どもかもと思ったり。そんなやり取りを経てその演奏相手が難民だったと知った時、聴衆の心に自然とポジティブな印象が残るのではないかと考えました。

藤木:ピアノなら誰でも鍵盤を叩くだけで音を出せますし、楽しく遊びながらコミュニケーションが取れるというのがポイントです。この案が出てきたのが決勝プレゼンの2日前だったのですが、ここから一気に前進していきました。

最後まで悩んだのは「これが支援になるのか」という部分です。この点においては、“寄付をする”のではなく、“チップを贈る”とすることで解決しました。ストリートピアノでは、良い演奏にはチップを贈るという文化があり、寄付となると少し身構えてしまうことも、チップを贈るとすることで、より身近な感覚になると考えました。審査員にこの点を伝えたところ、「なるほど」と良いリアクションをもらえたのを覚えています。

国内予選から世界へ、成功の秘訣

藤木:ヤングカンヌはいろんな部門に並行して応募することが多く、自分たちもそうしたのですが実はPR部門しか通らなかったんですよね。ですが、結果としてPRに特化して企画を磨くことができたのが良かったのかと思います。企画観点で言えばアプローチが他とかぶらなかったことや、設定したグローバルパートナーでしかできない企画かつ、ポジティブなコミュニケーションになるような企画に落とし込めたことが評価されたのかと思います。

西谷:あと大きいのは決勝プレゼンですね。ファイナリスト同士の決勝プレゼンは“企画の1位”を決める競技ではなく、“世界に送り出すことができる代表であるか”がポイント。それに関しては藤木のプレゼンの熱量が本当に素晴らしかったです。

藤木:企画だけだと他にも素晴らしいアイデアが多かったので、いかに印象を持ってもらえるか、理解してもらえるかという点に重きをおいてプレゼンの準備を進めました。

― プレゼンはどのように工夫したのでしょうか?

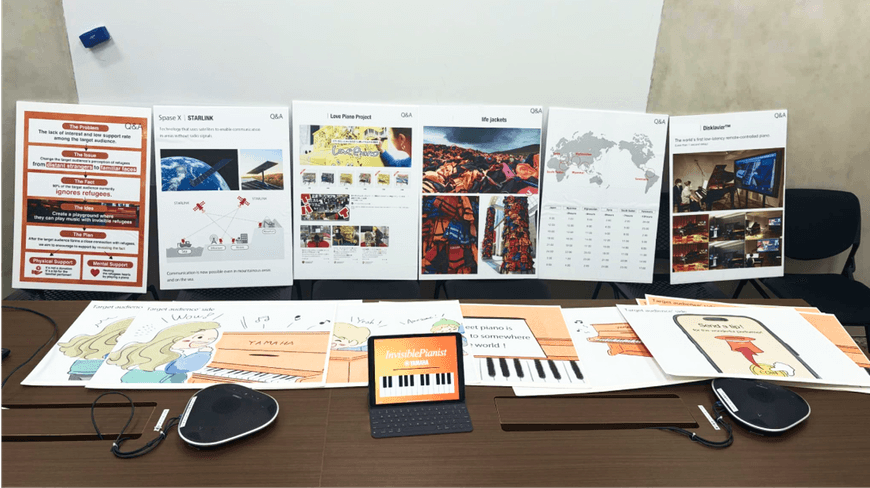

藤木:企画書の内容だけではイメージがしづらいだろうと思い、紙芝居形式のプレゼンを行いました。また、短い時間でアイデアの魅力を最大限に伝えるために、iPadなどの小道具も活用しました。

西谷:モックを作って、iPadを使って遠隔でピアノを演奏するデモンストレーションを行ったんです。審査員の方々に体験してもらうことで、より具体的なイメージを持っていただけたと思います。

― 資料以外の工夫が評価につながったのですね。

藤木:審査員の方々は事前に企画書を読んでいるので、そのまま発表するだけではだめだなと。そのため企画書に書ききれない情報や魅力を、プレゼンで補完するようにしました。想定質問をあらかじめパネルで準備しておいたり、プレゼンは全て英語のため、何度も練習を繰り返し、想定質問も50個以上考えて質疑応答にも即座に対応できるようにしていました。

「企画の独自性もさることながら、YAMAHAというブランドが難民にもよく知られているという事実の発見(そこを企画書に書いてなかったのは永久の謎ですが)、善意頼みになってしまいがちな寄付にきちんとモチベーション・納得感を付与した企画力、訊かれてもないQ&Aを勝手に繰り広げるプレゼンターの胆力、あれ結局、この子たち、ただ音楽が好きなだけでは……と疑心暗鬼も呼び起こす、不思議な寸劇(ショートコント)などなどが評価されました。はじめから終わりまで、審査員全員が笑わされっぱなしの15分間でした。」

引用元:https://www.canneslionsjapan.com/youngcompetitions/results/

― 挑戦したことによってどのような経験を得られましたか?

藤木:あらゆるステークホルダーを巻き込みながら世の中の関心を掴み、消費者の認識変容・行動変容を起こすというPRの本質を改めて意識するようになりました。また、それをグローバルなコンペティションで経験したことにより、グローバル視点も鍛えられたように感じます。さらに、GOLDを受賞して、これまでの仕事の仕方が間違いじゃなかったと自信にもなりました。クリエイティブのアイデアを出す時はいつも勇気がいるのですが、今は自信を持って提案ができるようになり、個々のキャリアにとっても大きな財産になったと思います。

西谷:この経験を通じて特に印象的だったのは、ヤングカンヌの持つ多様性です。私たちはプランナー同士でしたが、実は営業職の方々も受賞されているなど、様々なバックグラウンドを持つ方々が参加していました。ヤングカンヌはクリエイティブ職に限らず若手にとって大きなチャンスなので、クリエイティブという垣根を超えて多様な分野の人たちが挑戦できる場なんだと実感しました。職種問わず、若手の方はぜひ挑戦してみてほしいですね!

― 本選への意気込みを教えてください。

藤木:PR部門において、日本のGOLD受賞はここ数年ではありません。狭き門ではありますが、日本代表として全力で挑戦したいと思います。

記事ランキング

-

1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像

-

2

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ

-

3

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないAB...

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないABEMAの勝ち筋

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を...

-

4

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...

【対談】ML/DSにおける問題設定術

~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。

サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。

「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。

第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。

本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。