次世代クリエイティブ専門チャンネル「THE CONFIDENTIAL」

#1 矢後直規

次世代クリエイティブ専門チャンネル「THE CONFIDENTIAL」は、広告をはじめ・PR・映像・デザインなどクリエイティブの世界の最前線で活躍するプロフェッショナルたちの 「秘伝技術(=confidential)」を学べるYouTubeチャンネルです。

サイバーエージェントとThe Breakthrough Company GOが共同で企画制作。MCは、クリエイティブディレクターの木本梨絵さんが務め、毎回、多彩なゲストをお招きし、コアアイデアの開発、企画設計、思考法の変遷やその体系など、プロフェッショナルな方々が持つ「秘伝技術(=confidential)」を掘り下げていきます。

THE CONFIDENTIAL #1 「なぜ、矢後直規のデザインは脳に残り続けるのか」

さまざまなクリエイターの「秘伝技術=confidential」を探る「THE CONFIDENTIAL」。第1回目は、「なぜ、矢後直規のデザインは脳に残るのか」をテーマに、アートディレクター、グラフィックデザイナーの矢後直規さんにお話を聞きます。

1986 年?。株式会社 SIX。

ZIPAIR のロゴ、シンボル、機体デザイン、制服のディレクションなどのブランド開発、 ROPPONGI HILLS、Laforet HARAJUKU、LUMINE、?野顕?、菅?将暉、RADWIMPS、 THE YELLOW MONKEY などのアートワークなどを?がける。 2016年ドイツデザイン誌 novum、 2018年中国デザイン誌 Package and Design Magazine、 2020年 COMMERCIAL PHOTOで特集され、 2020 年 2?にラフォーレミュージアム原宿にて初?規模個展「婆娑羅」を開催。 ?幻舎から初作品集「婆娑羅」が出版される。

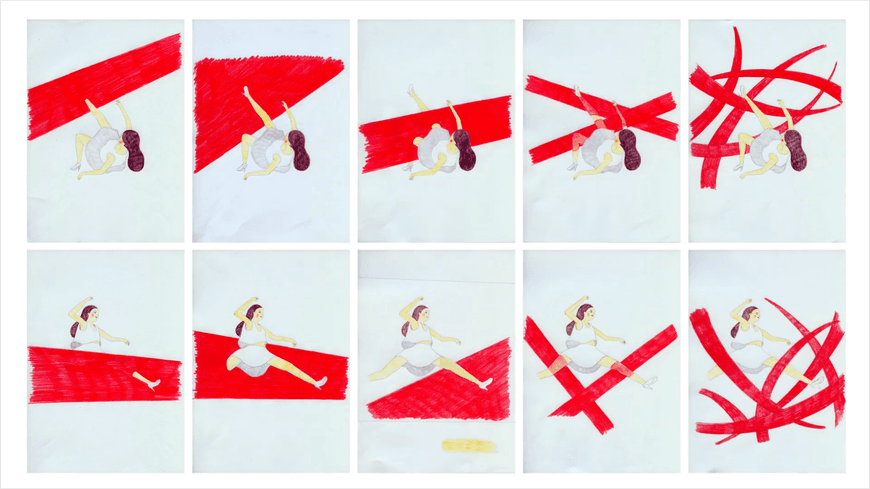

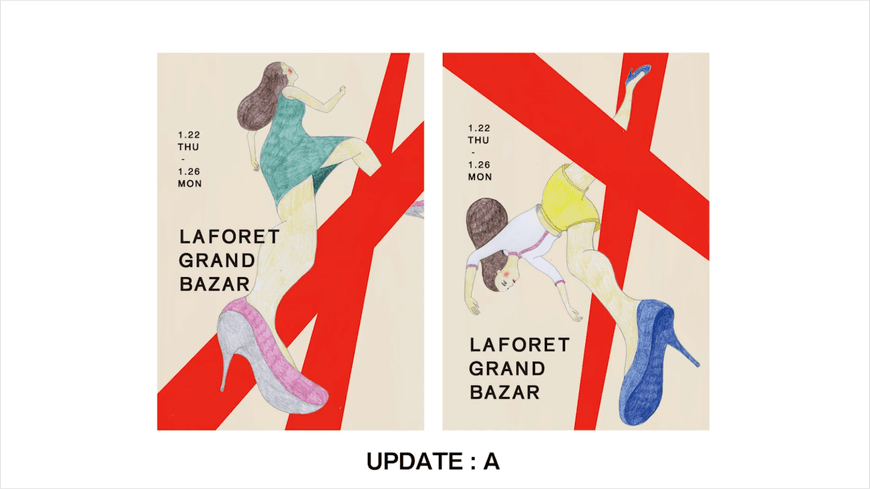

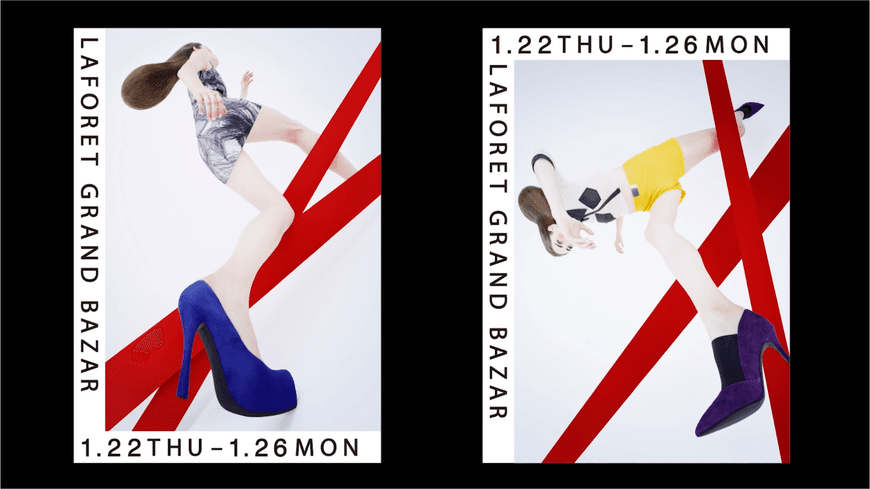

無数のラフで実現に導いたLAFORET GRAND BAZAR

── 昨今、多くのクリエイターの方が、ソフトを使ってパソコン画面の中でデザインされていると思うのですが、その一方で、矢後さんが手がけた「LAFORET GRAND BAZAR」の広告は、何百枚という病的な数のラフが印象的でした。しかも、手で描かれていますよね。

パソコン画面でデザインをする時は、「この図形の組み合わせでこうやって作ろう」というマインドなんです。でも、手で描くと「この手の表情はこっちのほうがいいな」とか、描いている途中でその瞬間に考えているので有機的なものを扱えます。目の前にある被写体も有機物なので手描きの方が合っているんです。あと、とにかく目の前に出して見て、良し悪しを判断していかなければいけないので、結局何百枚という数になりました。

── オフィスで描かれているんですか?

はい、色鉛筆で描いています。この競合コンペには3案持って行ったんですが、最終的に採用された案は、実は前日に作ったんです。このラフを作っている時、作っている途中のラフをオフィスに貼っていたんです。すると前日に社長が来て「これでは勝てないと思う、競合で勝つためにはコンセプトをプレゼンしたほうがいいよ。」とアドバイスされて。言われてみれば確かに絵をプレゼンしようとしていたなと気づき、一度考え直そうと思って外に出て、とんかつを食べながら「あと一歩飛び越えないといけないんだろうな」と考えていたんです。そこから「欲求を飛び越える」というコンセプトが浮かんできてあの飛び越えるラフを描き始めたんです。

── 写真を撮られているのは瀧本幹也さんですよね。

そうです。SIXのクリエイティブディレクターたちと考えていた時に、この人に頼めたら一番という人に頼めないとだめなんじゃないかという話になって名前が上がったのが瀧本さんでした。けれど、僕は依頼するための知名度も、潤沢な予算も持っていなかったんです。何か納得してもらえるものを作るしかないと、ラフスケッチをとにかく一生懸命描くことにしました。これにお手紙を添えて依頼をしたところ、なんと「やりたい」というお返事をいただけたんです。その後、緊張しながら瀧本さんの事務所に伺ったら、初対面でまだお話も決定する前に関わらず、すでに撮影に向けたテストまでしてくださっていて、なんて素敵な方なんだろうと感動しました。

── ラフスケッチはこのまま広告にできてしまいそうな完成度ですよね。カメラマンにとってはふたつの感情が生まれるのではないかと思いました。ひとつはこの世界観を一緒に作りたいというワクワクする気持ち。もうひとつは「めっちゃ決まってるじゃん」という矢後さんの世界観をちゃんと再現しなければというプレッシャーです。

それが瀧本さんはこのラフスケッチを「めっちゃ決まってる」とは感じずに、面白いと思ってくださったようなんです。というのも、このラフは写真上全く成立しないパースがついた絵になっているんです。なのでそのままイラストに見えるような写真を撮るのはどうですかと言ってくれました。

── 極端なパースがついているように撮影方法で仕掛けているんですね。

そうです。ペーパーには和紙を使って、ストロボを何灯も焚いて、まさに飛び越える瞬間を撮っていただきました。撮影は2カットでしたが、朝8時から夜11時くらいまでかかりました。

── できあがった写真は矢後さんにとって、今まで見えなかった景色を見せてくれたような感覚がありましたか?

そうですね。瀧本さんの事務所でできあがった紙焼きを見たら、なんだか光を放っているようでした。忘れられないような初めての感覚でしばらく見入ってしまいました。

矢後デザインの独自性

── 矢後さんの作品は「連続性」がキーワードだなと感じるのですが、どのように捉えていますか?

「0.1ミリを大切にする」「曲がっていてはいけない」とか、グラフィックデザインの教科書に書いているようなことと逆のことをやってみると、自分にしかできない「独自性」を見いだせるのではないかなと思い、ある日、ふとやってみて見つけたのが、単なるコピー&ペーストではない自分なりの連続性のスタイルなんです。リズムを作るために同じものを使いながら、ちょっとずつ変えたり、手書きで作った素材をコピー&ペーストして少しずつ手を加えて変化をつけています。

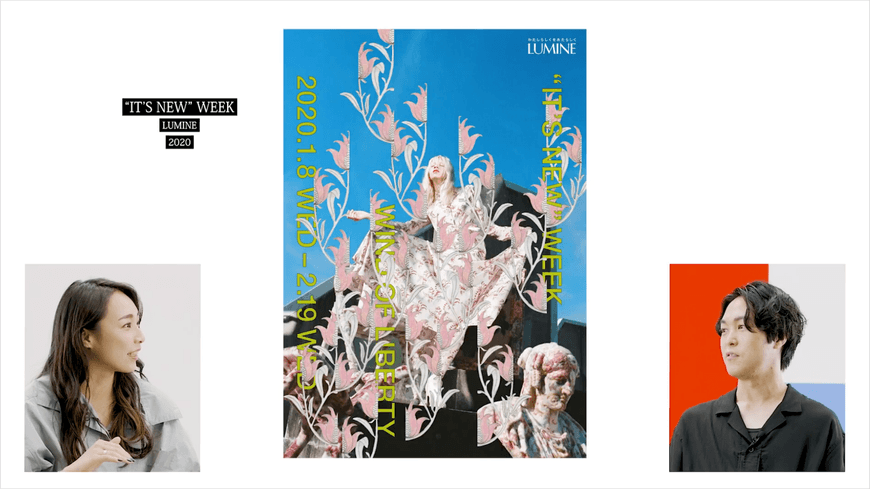

── ルミネの広告 「2020 “IT’S NEW” WEEK」では、スキャンを繰り返して独自の連続性の表現をされていましたよね。計算できない劣化の余白をはらんだ複製をしているのがとても印象的でした。

年月をかけたものに見せたかったんです。100年くらいの年月を感じさせるものにしたくて、早回しで時間軸を表現するためにコピー機での複製をつかっています。手で描いた花をコピーして、さらに色鉛筆でも重ねてグラデーションをつけて、何度も試行錯誤を繰り返しながら作っていきました。

── アートのようなクリエイティブを作られる矢後さんが、商業的な要素が強い広告業界にあえていらっしゃるのは何故なのでしょうか。

やっぱりそれは昔の広告がかっこいいからですね。石岡瑛子さんのPARCOの広告、サイトウマコトさんのコラージュ......ああいうエネルギーが必要だなと思いますし、いつか自分も作りたいという憧憬が僕を広告業界にいさせるのだと思います。

デザインとアートの境界

── 矢後さんのクリエイティブを見ていると、アートとして見る時と明らかにデザインだと思う時があって、「アートとは」「デザインとは」という自分の中の境界線が揺らいでしまいました。

自分自身でもそれは考えていたテーマです。昔からデザインの展覧会は開かれてきたのですが、それは街にあるものを美術館に持って来るのが面白いという背景があったと思います。展示「婆娑羅」では、デザインとして作られたものがその空間で鑑賞物として耐えうるのかということをやってみたかったんです。例えば、「LAFORET GRAND BAZAR」の広告を知らない人にも、アートでもデザインでもどちらでも読後感として「絵として面白いな」と感じてもらいたいなと。

視覚言語は言葉を超える

── 矢後さんのクリエイティブは、言葉やストーリーを武器にしてクリエイティブを開花させているのに、狙いや意図を感じさせないアンビバレンツな魅力があると感じます。

それはとても嬉しいですね。広告を見る時も、思わず逆算して、意図やプロジェクトの始まりの提案まで想像してしまうことがあると思うのですが、展示「婆娑羅」ではそうならないようにしたかった。

僕は今の社会が視覚言語の見方を知らなすぎるなと感じているんです。それを学んでこなかったこと、そしてスマートフォンで視覚を使いすぎていることが原因かなと。みんな目の持っているポテンシャルを十分に発揮できていないだけで、言葉と同じ、それ以上に目から読み取れるものがあると思っています。

── 言語の壁を超えて多くの人に理解してもらえる魅力もありますよね。

僕がこれに気付いたのは、展示「婆娑羅」で大学生に話しかけられた時です。5人くらいに囲まれて「すごく感動しました、だけどまだちょっと言葉が見つからなくて」と言われて。でもその様子から言いたいことは全部伝わってきたんです。これまでグラフィックデザインの世界では言語化することが重要だと言われてきましたが、デザイナーは視覚の力で言葉を超えないといけないんだと痛感しました。

── 現在評価されやすい機能主義的なものから遠いところに矢後さんのクリエイティブがあるのは、そういう理由なのかもしれないですね。

そうですね、そうありたいなと思っています。グラフィックデザインって、フィジビリティがないものなので、建築やプロダクトと違って制約がないんです。たとえば、それが宙に浮いていて空間的には成立しないものでも、誰も困らないし、むしろ面白いと思ってもらえる。正しいものだけじゃなくて、あるべき姿ではないものも描くことができるのがグラフィックデザイナーだと思っています。

木本梨絵

1992年生まれ。和歌山県出身。2015年、武蔵野美術大学空間演出デザイン学科を卒業後、「Soup Stock Tokyo」などを運営する(株)スマイルズに新卒入社。店舗での一年半の接客経験を経て、同社の最年少クリエイティブディレクターに就任。本屋、オンラインサービス、イベント、レストラン、コスメなど、さまざまな領域において、ブランドの立ち上げから長期のブランディングまでを担当。2020年に独立し、(株)HARKENを設立。

デザイン史における自分の役割

── 矢後さんはこれからデザインについてどうなっていくと考えていますか?

美術史を勉強してみると、その前の世代がやってきたことのカウンター行為の連続だということがわかります。なるべく前の世代の人がやっていなかったことをやるべきだろうなとは考えていますね。

── そういう意味では、矢後さんも誰かのカウンターになっていて、ここでも美術史の一つの歴史が紡がれているように感じます。

そうだと嬉しいですね。例えば、デザイナーはいままで匿名性だったけれどもこれからは署名制だとか、言語ではなく視覚や言葉にならない表現が大事だということを僕が発信することで、下の世代の人たちが少しでも「それでいいんだ」と思ってもらえるようにすることが、今、自分が果たせる役割かなと思っています。

── そのメッセージで救われたり、ここから生まれてくる新しいクリエイティブもたくさんありそうですね。

矢後直規の「CONFIDENTIAL」

── 最後に、これから矢後さんが手掛けるかもしれないまだ秘密にしていることを少しだけ教えてください。

今回のお話の前半にもでてきた、手描きのラフにつながるのですが、今、ドローイングにとても興味があって取り組んでいます。僕はデザイナーの中では絵が上手くなかったんですが、当時のLaforetでのラフをきっかけに何年も描き続けるようになって、最近は、ロゴを作る時もまず手描きの線から始めてパソコンで整えています。もちろん純粋にいいものを作りたいという気持ちもありますが、実は大きな夢があって、手書きの原画を描きためていって、いつかデザインの展示なのに全部オリジナルという展示をやりたいなと思っているんです。

── パソコンから解き放たれて創作されているなという印象があったのですが、そんな目論見があったのですね。

電気と電波が無くなったら職を失ってしまうようにはなりたくなかったのと、パソコンがなかったらデザインができないってダサくないですか笑。葛飾北斎がずっと版画をやっていたけれど最後は絵画に転向したように、僕もオリジンの強烈なものを作って死にたい、そういう夢を持っています。

text by 出川光

記事ランキング

-

1

「Inbound Marketing Summit」開催レポート

「Inbound Marketing Summit」開催レポート

「Inbound Marketing Summit」開催レポート

-

2

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

3

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世...

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世界とは?

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人と...

-

4

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

研究者の「熱量」を「事業インパクト」へ、 AI Labの組織的アプローチ

急速な技術進化の波に乗り、研究開発組織「AI Lab」は設立からわずか9年で当社のイノベーションを牽引する組織へと成長しました。研究開発組織でありながら、論文発表にとどまらず、研究成果を着実に事業化し、社内外に大きなインパクトを与え続けています。

なぜAI Labは、これほどまでに実践的なイノベーション創出に成功しているのか。本記事では、その特徴的な取り組みを紐解きながら、当社のイノベーション創出プロセスの秘密に迫ります。