活躍人材を育てるためのエンジニア向け内定者プログラム、3つのポイント

サイバーエージェントでは、入社前の内定者にも様々な研修を実施しています。共に働く同期や会社の理解促進、スキルアップするためにアルバイトの実施など、内容は多岐に渡り、毎年ブラッシュアップを続けています。今回は、長期活躍人材を育成するために、この約1年で実施してきた内定者プログラムの3つのポイントをお届けします。

Profile

-

技術人事本部 新卒採用チーム

高橋 慧子

2008年新卒入社。インターネット広告事業本部の営業を経て、2016年より新卒採用担当。 -

小林 拓磨さん

2021年新卒エンジニア内定者。機械学習エンジニアとして内定。

AI事業本部にて内定者アルバイトを経験

ポイント1. 働くうえでプラスになる関係づくり

高橋

まず1つめは、働く上でプラスになる関係性をつくってもらうことです。そのために、同期間の理解を促せるよう、様々なイベントをを行いました。まず春~秋にかけては、自己紹介LT会や懇親会など、同期1人ひとりを知るための最初のステップになるようなものに。そして、冬以降は、共同作業などを通じてチームワークを高めたり、互いを深く知ってもらえるような取り組みを行いました。オリジナルグッズづくりも親睦を深めるための手段として効果的でした。1年ほどの内定者期間で広く色々な人を知ってから、深い関係性をつくれるような設計にしています。

高橋

頼れる関係性があること、これは働くうえですごく大切だと思っています。仕事をしていると困難にぶつかったり、相談をしたくなったり、そういう場面って誰にでも出てくるものですよね。そんなときに頼れる人がいると良い。また、サイバーエージェントは部署が違っても横断で仕事をする機会が多いので、各部署にいる同期と協力できるような関係性があると、入社後に仕事がしやすくなります。

小林さん

同期でオンライン飲み会などを行う機会もありましたが、どうしても、限られた時間のスポットでのコミュニケーションになってしまいます。そこからさらに仲良くなって互いの理解を深めるためには、継続的な交流が必要になります。その点だとLT会などの定期的なイベントが重要に感じました。「あれ聞くんだったら、あの同期がいいかな」「この技術に関しては、この同期が詳しいかな」と、その人が得意なこと、話しやすいことなどがだんだんわかっていくので。

高橋

内定者は入社後、様々な部署に配属されるので、高めあえる関係をつくるという点も狙っていました。例えば、ゲーム事業で働く同期が広告事業で働く同期に話を聞いて勉強になったり、情報交換することで新しいアイデアが生まれたりすることもあると思います。内定者期間中に仲良くなっていると、その部分もやりやすいんじゃないかなと考えていました。

小林さん

そうですね。きっと部署が異なると、交流の機会は減ると思います。だからこそ、全員で交流することが多い内定者のうちに互いの理解を深めるというのは大切ですよね。

高橋

私たちは「チームサイバーエージェント」という考え方を大切にしています。先輩・同期・後輩など関係なく人間関係を構築してほしい。ですので、まずは関係性のつくりやすい同期からはじめてその大切さを実感してもらえたらと思っています。都度、内定者へのアンケートで「頼れる関係性をつくれましたか?」と聞いているのですが、その数字も増えていきました。

高橋

こちらから「仲良くしなさい」とあまり言わないように心がけていました。そういう風に言われると、きっとシラける人もいるじゃないですか。ただ、タイミングを見て伝えるようにしていたのは、先ほど話したようなメリット。「同期と仲良くなっておくと、入社後こういうことがあるよ」などを伝えることで、自発的に行動してもらえるようにしていました。

──約1年で、内定者にどのような変化がありましたか?

高橋

イベント自体は毎回内定者の代表と人事がミーティングをして企画・準備・実行・振り返りをしていましたが、内定者同士でも広く意見を募ったり議論をしたりする機会を週に1度もってくれていたようです。だから、だんだんと内定者側の意見も伝えてくれるようになりましたし、準備や実行も内定者に任せることが多くなりました。内定者1人ひとりが受け身ではなく積極的にイベントに取り組んでくれているんだなと感じていました。

小林さん

そうですね。人事の皆さん任せにするのではなく、自分たちが主導することで、皆の気持ちが前向きになると思ったんです。そのためには人事の皆さんから「任せても大丈夫」と思ってもらう必要があります。だから、主導していた同期たちもしっかり考えて準備していましたね。

高橋

なるほど。主導力や推進力が上がっていったような印象がありますね。そう言えば、私の意見が却下されることもあったような(笑)

小林さん

確かに、リジェクトされたときがありましたね(笑)

ポイント2. 内定者のうちから入社後のキャリアイメージを持つ

高橋

2つ目は、内定者でも入社後のキャリアを考えられるようになってもらうことです。そのために、まずはサイバーエージェントの基本的なこと、それから、メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業など、事業部別の説明会を行いました。

その後は、各事業部との接点づくり。一方的な説明だけで終わらないように、内定者たちが使うチャットツールに事業部ごとの連絡窓を用意し、気軽にコミュニケーションを取れるような場を設けました。そこでは、事業部ごとの追加の説明会や勉強会、イベントなどの告知のほか、内定者からの質問も受け付けていました。コロナ禍での研修は基本的にオンラインでのコミュニケーションになるので、継続的に繋がれる場所をつくっておくことが大事だと考えていたんです。

小林さん

ゲーム事業部のオフィスツアー中継は社内の雰囲気がよく分かりましたし、メディア事業部は「ABEMA」のスタジオから配信するなど、どの事業部の説明も工夫を凝らしてあって独自のカルチャーが伝わるものでした!

小林さん

各事業部との連絡窓では、キャリアに関する質問だけでなく、事業案を提案している同期もいました。実際に働いている人とやりとりができると、リアルな声を聞くことができるので、よく理解できたという実感はありますね。

高橋

こういった取り組みを通して、会社や事業部への理解を深め、内定者のうちから将来目指すキャリアを描いてもらえたらと考えていました。

ポイント3. 能力開花するための内定者アルバイト

高橋

そして最後は、入社までに最低限の開発スキルを身に付けてもらうことです。そのために行っていたのは、内定者アルバイトの実施と、「CA Tech Boost」という研修プログラムの提供です。

最もスキルアップに繋がるのは、実際に実務を経験してもらうこと。可能な限り、実際に働いて開発を経験してもらって、スキルを伸ばしてもらいました。

「CA Tech Boost」では、各職種ごとに身に付けておいてほしい知識レベルを設定し、その項目を何を使って勉強すればいいかわかるようにしていました。そのための書籍の購入支援なども行っています。

小林さん

1つの職種を見ても様々な技術を習得する必要があるのが、エンジニアの難しいところだと思っています。サイバーエージェントの研修のように、ここをやっておいてほしいという指標があると勉強もやりやすい。さらに「CA Tech Boost」では、同じ職種で集まって一緒に勉強をすることもあり、職種ごとの繋がりが強くなったと感じています。そういう点でもメリットかなと思いました。

高橋

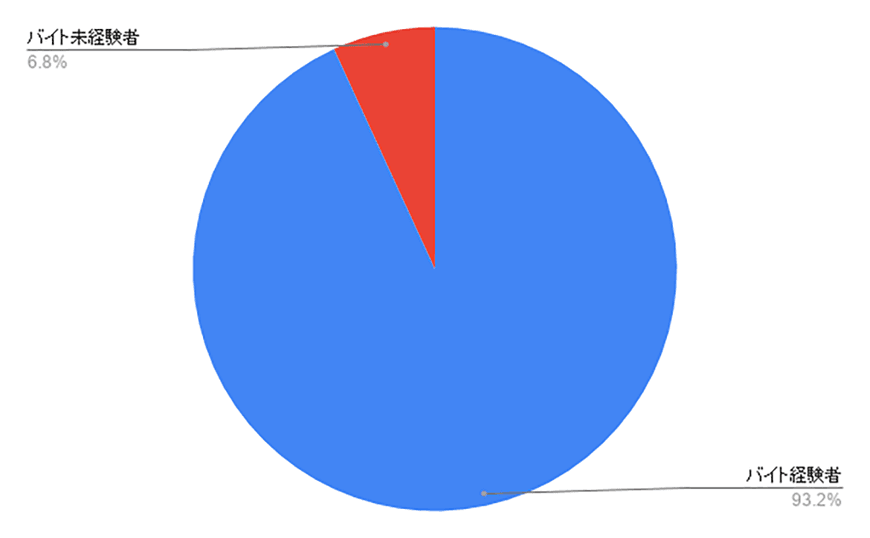

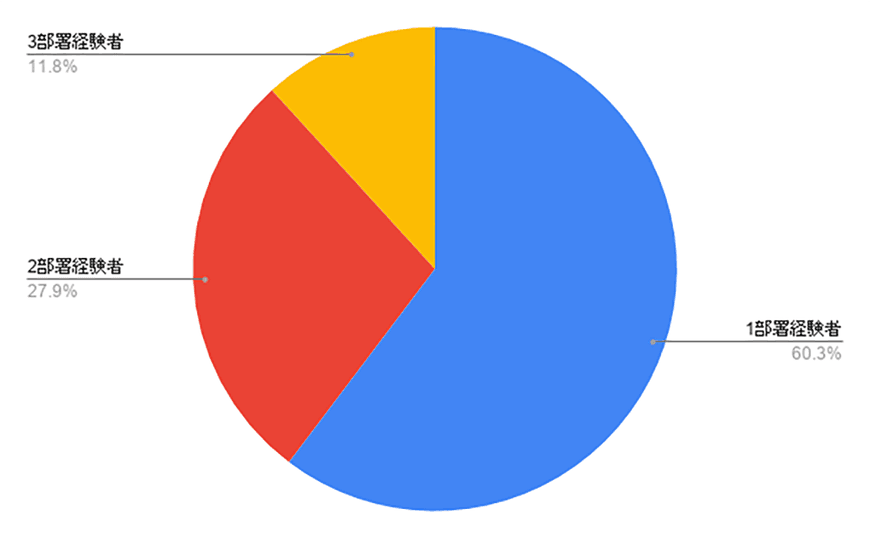

21卒の内定者は73名います。そのうち90%以上はアルバイト経験があります。複数の事業部で内定者アルバイトを経験している人も40%近くいますね。入社後のキャリアをイメージしやすくなるので内定者アルバイトを推奨していますが、もちろん学業や学生生活も大事ですので必須ではありません。経験できなかった場合も、現場社員との接点づくりや人事面談などを行ってサポートしています。

──どのようにして、内定者アルバイトの受け入れ先を決めるのでしょうか?

高橋

決め方としては、内定者の希望をまず聞いてます。参考にするのは、入社後にどういう風になっていたいのか、何をしたいのかという将来像や思考など。その上で、内定者アルバイトの期間に何ができていたらいいのかを考え、配属先のニーズや受け入れ体制を踏まえて最適なところを提案させてもらっています。

高橋

小林くんの目指すキャリアは分析とその分析モデル運用のスペシャリストで、そのためにエンジニアリングのスキルアップをして機械学習エンジニアとして一人前になりたいと考えていました。専攻が情報科学で機械学習の研究室に所属していましたし、過去のインターンで広告動画のCV予測モデルの生成をしていたので知識やスキルもある。それらを発展させてアルバイトではモデルのサービス組み込みを行いたいと希望を伝えてくれたので、それができるAI事業本部でアルバイトを紹介しました。小林くんは先のビジョンと直近でやりたいこと・やったほうがいいことが明確で、それに合う受け入れ先をマッチングさせることができました。

小林さん

はい、AI事業本部の「極予測AI」というサービス開発チームで約8ヶ月間、内定者アルバイトを経験しました。自分のバックグラウンドや得意なことと、部署として求めることが、ある程度マッチしていたからです。能力開花の視点で考えると、どこに自分の強みがあるかは、色々と経験してみないとわからない。私は機械学習やデータサイエンスが専門ですが、その周辺領域も触らせてもらうことで、自分が1番詳しく得意な技術を見つけられました。

高橋

内定者アルバイトはスキルアップは勿論のこと、会社理解やその部署でどうキャリアを築けるかを考える機会にもなります。

小林さん

そうですね。部署や事業部にキャリアのロールモデルとなる人がいるかどうかは重要だと思っていました。実際に、AI事業本部にはそういう先輩がいて、具体的なイメージが掴めたので、1つの事業部で長期で働くことにしたんです。他の事業部で色々なキャリアを見ることも大事だと、先輩たちからは指摘もいただきましたが(笑)

高橋

小林くんのように1つの事業部でマッチングして、そこで技術の追求や事業貢献したいという人もいれば、部署を変えてスキルアップしたいという人もいます。その人の目指す方向と会社として進むべき方向をすり合わせながらサポートするようにしています。

高橋

入社後の研修でも、内定者プログラムでやったことの流れを組んで、もう一段高いレベルになるようにさらにブラッシュアップしていく予定です。

小林さん

内定者アルバイトとして働くのと、新入社員として働くのでは、意識や役割が大きく変わってくると思っています。今までは、どちらかというと会社を知ったり、自分のスキルを上げたりと、経験や知識を増やすことを優先させてもらっていました。入社後は、それに加え事業貢献という視点もさらに大事にになると思うので、意識をしっかり変えて研修に臨みたいと考えています。

記事ランキング

-

1

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...

-

2

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

3

“ポスト創業者時代”の幕開けに、代表 藤田晋が新入社員へ伝えたエール

“ポスト創業者時代”の幕開けに、代表 藤田晋が新入社員へ伝えたエール

“ポスト創業者時代”の幕開けに、代表 藤田晋が新入社員へ伝え...

-

4

サイバーエージェントの“自走する”人材育成 ー挑戦する企業文化ー

サイバーエージェントの“自走する”人材育成 ー挑戦する企業文化ー

サイバーエージェントの“自走する”人材育成 ー挑戦する企業...

ABEMAにおける生成AI活用の現在地──生成AI時代の開発とエンジニアの成長戦略

新しい未来のテレビ「ABEMA」では、サービスの成長とともに開発体制も進化を続けています。近年では、コンテンツ体験の向上や業務効率化を目的に、生成AIを活用した取り組みが開発局内でも進んでいます。

本記事では、プロダクト開発部門で生成AIの導入を推進してきたプリンシパルエンジニアの波戸と、レコメンド機能の開発を担うエンジニアリングマネージャーの菅にインタビューをしました。具体的な導入事例から現場での変化、生成AI時代のエンジニアに求められる学ぶ姿勢まで、「ABEMA」の開発現場における「生成AI活用の現在地」を聞きました。