「KEITA MARUYAMA」ブランド初のデジタルショーを通して感じた、ファッションとテクノロジーの融合が生み出す未来の可能性

サイバーエージェント、ファッションブランド「KEITA MARUYAMA」、若槻 善雄氏(DRUMCAN Inc.)がタッグを組み、ブランド初となるデジタルショー「KEITA MARUYAMA x PITTA MASKコラボレーション・ショー」の映像を制作。「Rakuten Fashion Week TOKYO」にてオンライン発表いたしました。

デジタルヒューマンや3DCGを用いて国内ファッション業界初のクリエイティブ表現に挑戦して感じた、ファッションとテクノロジーの融合が生み出す未来の可能性とは?

本編動画 「KEITA MARUYAMA × PITTA MASK | Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 S/S」

ファッションのエネルギーとテクノロジーが上手くミックスされたデジタルショーに

ー ブランド初のデジタルショーについて振り返ってみて、いかがでしたか?

丸山 自分自身でも、ファンタジーが感じられるファッションのエネルギーとテクノロジーが上手い具合にミックスされた素敵なショーがお披露目できたと思っていましたが、コロナの真っ只中の取り組みということも相まって、思っていた以上に多くのポジティブな反響をいただきました。

ファッション業界以外の方々からも「すごく良かった」と反響があったので、今回の取り組みにはとても感謝しています。

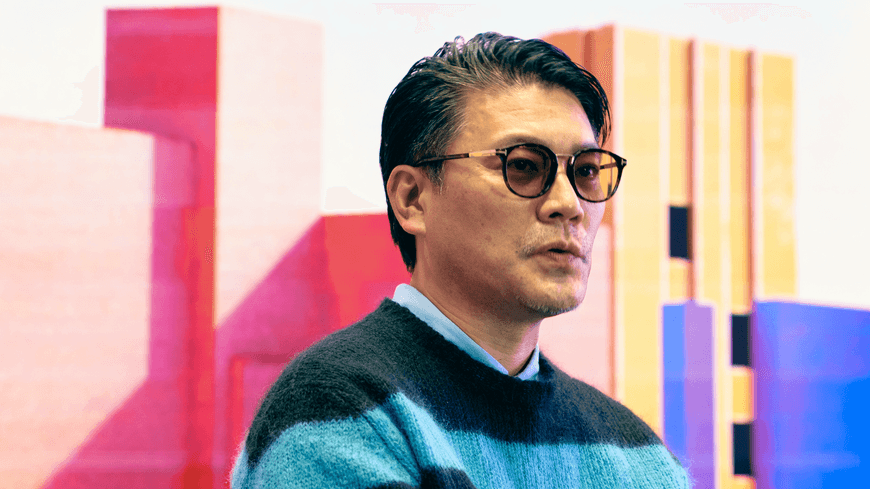

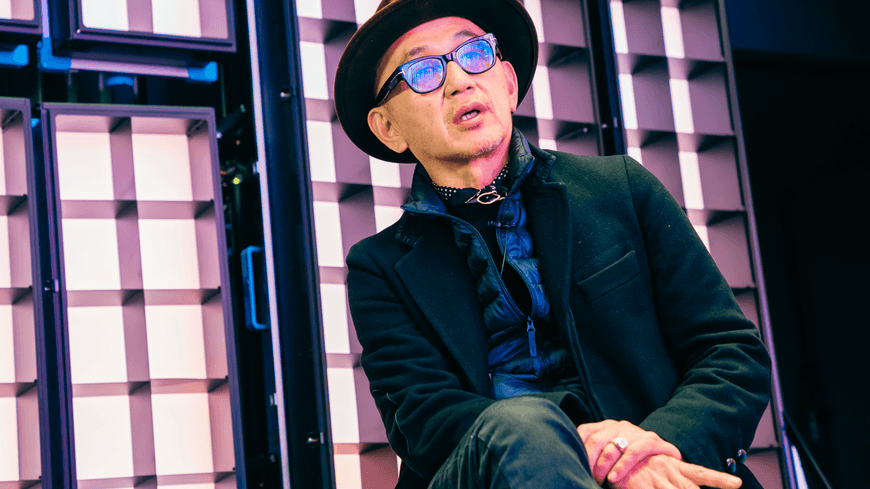

文化服装学園卒業。1994年にコレクションデビュー。世界の舞台でもコレクションを発表。『晴れの日に着る服・心を満たす服』をコンセプトに、新たなモードエレガントを提案。その他、ミュージシャン、俳優、舞台の衣装制作をはじめ、ブランドやイベントのディレクションなど、広い分野で活動。近年ではJALの制服を手掛ける。2016年 青山本店をコンセプトストア『丸山邸』としてリニューアルオープン。2019年 ブランド25周年を迎えた。

若槻 ファッションとテクノロジーと時代感が、本当に上手い具合にハマったショーでしたね。自粛期間中にローリー(桐島)が「何か一緒に出来ないか」と連絡をくれてから、敬太にも話をして、「PITTA MASK」がスポンサードして下さることになって…と、全てのタイミングが合って面白いプロジェクトに転がったのかなと思います。

制作スタッフの皆さんも若くて出来る人達ばかりで、そういう方々と一緒に仕事が出来て僕もすごく楽しかったです。

ー サイバーエージェントにとっても、ファッションショーの制作に携わるのは初めてのことでしたが、いかがでしたか?

桐島 CyberHuman Productionsは優秀なクリエイターが沢山いるので、何か彼らのポテンシャルを最大限に活かせるプロジェクトをやってみたいと考えている中で、佐々木さんと「2020年はファッションの仕事をしたいね」と話していたんです。

でもその矢先にコロナが起こってしまって。

僕自身、カメラマン・モデルとして30年以上ファッション業界に身を置いていたので「何か業界の力になれないか」と思い若槻さんにご相談したところ、丸山さんのお名前が出てきたんです。

そこからトントン拍子に話は進みましたが、ショーの開催まで2ヶ月を切っているタイミングで、制作の時間がかなり限られている中でのチャレンジでした。でもどうしてもクオリティは妥協したくなかったので、みんなにも相当頑張ってもらって誇れる映像ができたんじゃないかなと思っています。

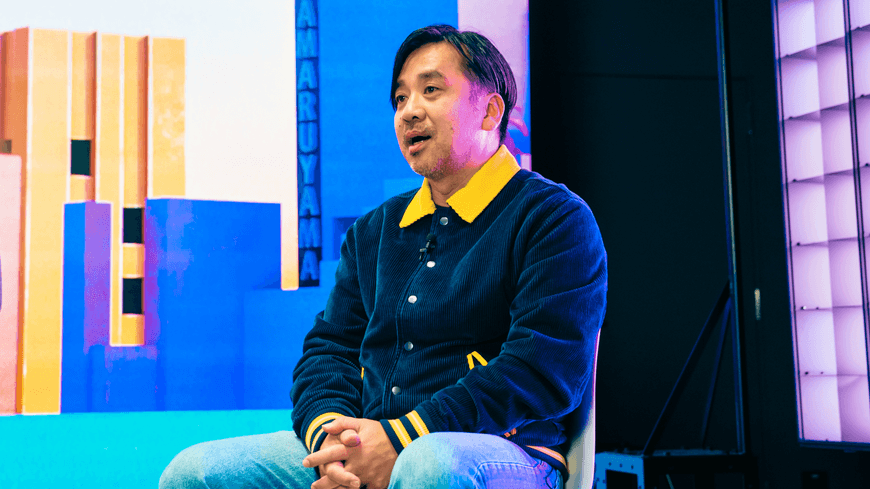

フォトグラファーとしてのキャリアをN.Y.でスタートし、広告キャンペーン、CMなど数多くのプロジェクトを手掛ける。2014年、日本初のフォトグラメタリースタジオ AVATTAを設立し2018年よりサイバーエージェントグループへ。2019年、総合3DCGプロダクション「CyberHuman Productions」として始動、現在、同社取締役。「妥協のないクリエイティブ」をテーマに、3DCGと向き合い続けている。

佐々木 桐島さんから今回の企画のお話をいただいた時、もともと僕もファッションが大好きな人間ですし、Future Liveグループにとっても新しい挑戦で全てにワクワクしました。

新しいテクノロジーを使った制作ということで、完成イメージが見えづらい中進めていかなければならない難しさはありましたが、その分全員がいつも以上にお互いの意図を汲み取る努力をしながら、一歩ずつイメージを形にしていくという工程も面白かったです。

ファッションの新しいプレゼンテーションの形を創る

ー 2020年は、海外でもオンラインでコレクションを発表するブランドが増えましたが、実際に発表されてみて、これまでとの違いや面白さを感じた部分はありますか?

丸山 僕も若槻さんもずっとファッションショーというものに携わってきていますが、ファッションショーってすごく独特の時間なんですよね。

当然、生で発表する・体感するからこその面白さや素晴らしさはありますが、それとオンラインで発表することを並べて「イコールなのか、イコールじゃないのか」と比較する考え方はナンセンスだと思っています。

オンラインでは、ショーを見てもらえるお客様の数が圧倒的に多いからこその面白さや新しさみたいなものがありますし、選択肢が一つ大きく増えたという感覚です。

若槻 2020年7月に開催されたメンズのパリコレがほぼオンライン開催になったのですが、“歌の無いオシャレなPV”みたいな映像がほとんどでした。

その時に「ファッションショーをそのままオンラインで見ても、何も刺さらない」とすごく感じていたので、ローリーから話があった時には「観客の目が覚めるような、ファッションのプレゼンテーションの新しい形を創りたい」というところから今回の企画を始めました。

最初、佐々木さん達から「2分くらいの映像でどうですか?」と言われた時、「今まで10~12分で一つのコレクションを発表してきた人間からすると、さすがに2分は短いな!」と感じて最終的に5分程度に着地したのですが、3DCGやデジタルヒューマンといった最新のテクノロジーを用いて作った映像の出来上がりを見たら「作る側のことを何も考えずに言ってたな…」と反省しました(笑)

今も週1回くらいYouTubeで今回の映像を観ていますが、いまだに飽きないし退屈さがないので、新しいスタイルを一つ確立できたのかなという感じがしましたね。

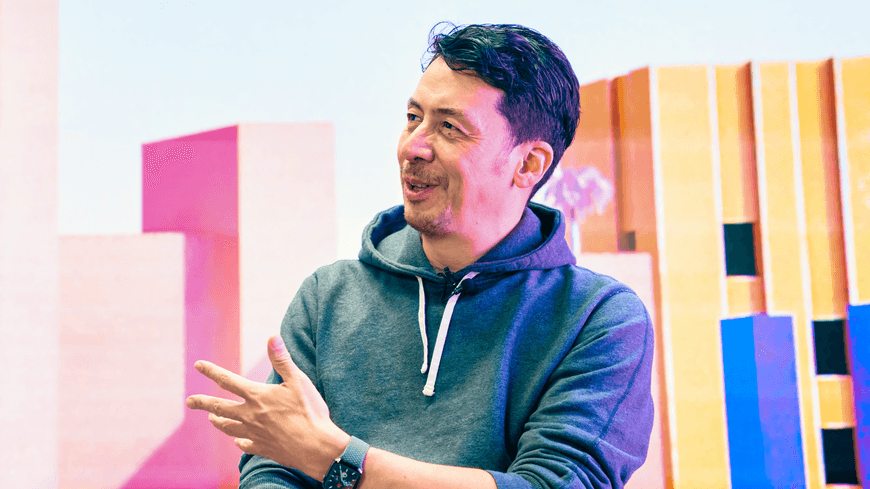

2018年サイバーエージェント入社。入社前は1998年にニューヨークに移住し、デザイン制作会社のアートディレクターに就任。ラグジュアリーファッションブランドを中心としたグローバルキャンペーンを?がける。2006年の帰国後は幅広い業種の広告制作を手がけ、2015年からは大手エンターテインメント企業のコーポレイト全体のクリエイティブを監修。現在は6秒企画のFutureLive Groupで最新技術を活用したクリエイティブ制作を推進する。

デジタルヒューマンを用いたファッションショー、店舗体験のデジタル化や小売領域のDXなど、さらなるチャレンジへ

ー ファッション業界において、テクノロジーを用いた取り組みに対する関心やニーズが高まっているのではないかと思うのですが、企画を進めていることや今後挑戦してみたいことはありますか?

桐島 デジタルヒューマンを用いたファッションショーにチャレンジしたいですね。今回もオープニングのシーンに、モデルの福士リナさんをスキャンして3DCGで作ったデジタルヒューマンが登場しているのですが、もう少し制作時間が取れればそれを動かしたかったんです。

一度3Dスキャンしてしまえば、“同時に数十人のデジタルヒューマンを出現させて歩かせる”みたいなことが可能な世界です。CyberHuman Productionsのアセットを生かしたクリエイションをやりたいと思って準備してきて、ようやくハイクオリティな写実レベルのデジタルヒューマンを作れるようになったので、次はそういうチャレンジをしたいです。

あとは、最近、ファッションショーとECを組み合わせる方法がないかという相談を多くいただいてます。ARの技術を使えば、例えばスマホをかざすと自分の部屋にモデルが立っていてスケール感が分かったり、ファッションショーに出ていた服を自分が着たら似合うのか?ということが画面上で見せられるようになると思うので、デジタル上で店舗での購買体験を提供するなどファッション領域も様々な形でDXできる可能性があると思います。

佐々木 なにか一つプラットフォームづくりのような大規模な取り組みにチャレンジしてみたいですね。アメリカのリアルで開催されている「ComplexCon(コンプレックスコン)」(※1)のように、色んなイベントに参加したり買い物ができるようなプラットフォームって、アイデアはシンプルでローテクなものだけど没入感が強いですよね。そういった世界観を持ったプラットフォームを、ファッションの市場でオンラインで作れたら面白いなと思いますね。

桐島 「ComplexCon」はすごく面白いよね。伸び代はまだまだあるプラットフォームだけど、ああいうことをやりたい。

佐々木 行列に並ばないと買えないような限定品が会場中に沢山のあるんだけれども、意外と複雑で事前にちゃんとプログラムをチェックしないと辿り着けない。みたいなもどかしさが、むしろちょっと楽しかったりしますよね(笑)人間味のある買い物ができるっていう。

“コト”ありきで“モノ”を売るという新しい価値を生み出す

ー 今と、そしてこれからのファッション業界をどうみていますか?

若槻 今は実店舗の売り上げが落ちているという現実があります。オンラインが好調なところも多いですが、トータルで考えると右肩下がりになってしまっている。

そういうところとテクノロジーが結びついて、何か右肩上がりになる社会構造的な取り組みが民間企業同士でできると、日本の経済のためにも良いと思いますね。

丸山 僕は自分の中で、“物質的にモノを売る”っていう感覚が、すでにちょっとズレてきている感覚があるんですよね。

「何のために服を買うか」という消費者の気持ちに訴えかけるものが、これまでは希少価値やブランドだったところから、もはや時代は、感情が掻き立てられる体験だったり、付随しているストーリーだったり、“モノ”ではなく“コト”に変わってきている。

そういった変化をまざまざと感じているので、これからは“ファッション業界”という括りではなく、もっと広い視点で色々なことをシェアしていかないと、ファッションは必要とされていかないんじゃないかなと思います。

今回に関しても、マスクを製造しているアラクスさんと、デジタルでコンテンツを企画制作するサイバーエージェントさんと、「KEITA MARUYAMA」と…と異なる業界の人達で目的をシェアしていって、その一番の見せ方としてファッションショーがあったという形でした。だから、若槻さんみたいに様々なことを繋げて形にしていく人もすごく大事ですよね。

そんな風に、“コト”ありきで“モノ”を売るみたいな新しい価値を生み出せたら面白いなと思います。

あと最近は、インターネットが本格的に普及してから15年以上経っても、まだまだそれ以前の慣習に囚われていたところから、本当の意味でやっとネイティブになってきたと感じますね。

若槻 それは感じるね。特に今の若い世代は、お店では試着だけして、家に帰ってからネットで購入するんだよね。渋谷まで出てきたなら、その後ご飯を食べに行ったりクラブに行ったりしたいから、荷物を増やしたくないと。

丸山 そう。すごい合理的ですよね。店舗で試着はするけどネットで購入する。でもその組み合わせってすごい重要で。今ままではアナログとハイテクを比較してたと思うんですけど、比較じゃなくて共存っていう考えですよね。

僕なんかはアナログの極みのような人間ですが、今回の経験から、意外とそういう方がテクノロジーとの相性が良いということが分かりました。いかにもハイテクっぽいものよりも「え、これが実はこんなハイテクなことをしてるの!?」っていう驚きがある方が、若い世代に刺さってると感じますし、僕自身も普段コレクションを作っている時と何も変わらなくて、違和感がなかったんですよ。

むしろ皆さん優秀で「言うだけ言ってみよう」みたいなことを形にしてくださる凄さを実感しました。すごく楽しいというか、ちょっと楽させてもらった感があるっていうか(笑)

一同 ははは(笑)

丸山 でも決して、「テクノロジー=簡単にできるようになる」ということではなく、そこには数々の人の叡智と果てしない時間とこだわりが詰まっています。だから今回のデジタルショーが“飽きない”っていう話も、5分という時間の中に果てしない作業が詰まってるからこそ受け手にも伝わるんだなと思いました。

前時代的な習慣からの脱却、新たな取り組みを加速すべきタイミングが来た

ー もしまた同じチームで何かチャレンジするとしたら、どんなことをやってみたいですか?

桐島 もともと今回も協議していたことですが、やはりリアルタイムで配信してみたいですね。観客とのインタラクション性という要素は、リアルで行うファッションショーの醍醐味でもあるので、次はクオリティはこのままでリアルタイム配信ができたら最高だなと思っています。

佐々木 僕は、もう少し制作期間を設けられれば、最新のコレクションを最初から一緒に入ってじっくり作ってみたいですね。作品ができるまでの過程を一つのショーに仕上げてみるとか、色々面白いことができるんじゃないかなと思います。

若槻 やっぱり時間的な制限は大きかったですよね。だから僕は、ファッションサーキットのシステム自体が変わるべきだと思っています。昨年7月に行ったメンズのパリコレは、今年の夏のコレクションなんですよね。作るタームはこのままでも良いですが、発表のタームをそこから3ヶ月ないし4ヶ月遅らせられれば、今回のような取り組みがもっと加速できるかもしれない。

1年後のコレクションを1年前に発表するというのは、早すぎる。今は物流も整っているし、情報発信も昔みたいにテレックスを打って…みたいな環境ではないじゃない。結局、その前時代的な習慣が残ってるだけですよね。

丸山 やっぱりコロナになって「店舗でモノが売れません」となった時に、シーズンが関係なくなってきてるというのは本当に現実的に考えています。実際は、コロナ前からみんなが思っていたことだけれど、色々な都合でそのままにしてきてたものが、ここにきて「パンッ」と弾けたのかなと。

佐々木 今回は、アーカイブ作品をもう一回リモデルして作り上げたショーで、その編集の仕方も面白かったですよね。観ていて“シーズンが遅れる”っていう感覚が、もうなくなってきているなと思いました。

丸山 もうみんなが「違うよね」と感じ始めてきてますよね。

お客様も、シーズンに関わらず「あ、これがかわいいから欲しい」というもっとダイレクトにコミュニケートされたものを選ぶようになっています。

だからテクノロジーに関しても、コレクションを発表するという目的のために活用するという考え方だけではなく、ファッションとテクノロジーを活用して、どうモノを売っていくかまでを組み立てて考えていった方が、色々な可能性が広がっていくと思います。

記事ランキング

-

1

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世...

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世界とは?

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人と...

-

2

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...

-

3

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...

-

4

「Inbound Marketing Summit」開催レポート

「Inbound Marketing Summit」開催レポート

「Inbound Marketing Summit」開催レポート

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世界とは?

(株)AI Shiftが提供する企業専用のAIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker」は、2025年3月のリリース以来、大手商社をはじめ多くの企業で導入が進んでいます。その中で、AI プラットフォームを円滑に導入するためのコンサルティングや技術支援へのニーズも急速に高まっています。本記事では、「AI Worker」開発を牽引する同社CTOの青野とCAIOの友松の2名に、AIエージェント開発の背景から導入事例、業務効率化で得られた具体的成果、さらにはAI技術がもたらす働き方の変化について聞きました。また、「AI Worker」を通じて明らかになった市場ニーズと今後の展望についてもお届けします。